報告稱受全球變暖影響 動植物體型普遍“縮水”

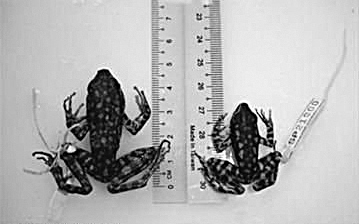

你可能不知道,無論是餐桌上的鯉魚、小龍蝦、玉米、芥菜,還是為人們熟知的北極熊、松鼠、青蛙、果蠅等動物,它們的個頭都在變小。發表在最新一期《自然氣候變化》雜志上的研究報告認為,受全球變暖影響,動植物的體型普遍在“縮水”。報告作者之一、新加坡國立大學生物學家大衛·比克福德近日在接受采訪時表示,全球平均氣溫每上升1℃,植物體型可能縮小3%—17%,而動物體型縮小的比例可達6%—22%。

威尼斯水位上漲,臺風莫拉克,南北極冰川逐漸融化,北極熊瀕臨滅絕……這些駭人聽聞的事件,都是受到了全球變暖的影響。

令人意想不到的是,近期,有越來越多的研究顯示,植物和動物也開始改變其活動范圍和行為回應氣候變化。例如在蘇格蘭某個島上的綿羊在過去的24年里,體型平均縮小了5%;再比如龐大威猛的北極熊,在與近300個北極熊頭骨標本對比后發現,如今的北極熊竟在過去百年里縮小了2%—9%。瞧,動物們開始用行動表示“抗議”了。

那么,動物個頭縮小緣由何在?對生態有何影響?我們又該做什么?中科院動物所動物生態與保護生物學研究員杜衛國為讀者答疑釋惑。

?緣由

動物個體大小與溫度變化存在著一定的關系

全球變暖與動物體型縮小,它們之間究竟存在怎樣的內在聯系?杜衛國解釋說:“動物體型縮小的原因有很多。動物個體大小與溫度變化本身存在著一定的關系。根據生態學貝格曼定律解釋,在現生恒溫動物體型的地理變異中,同種動物生活在較冷氣候中的種群其體型比生活在較暖氣候中的種群大。動物個體大小對溫度變化響應的生理機制還與其代謝水平、生長速率、性成熟年齡等諸多因素有關。”

據有關資料顯示,科學已經建立起“氣溫與個體體型理論”,該理論認為,在低氣溫環境中飼養的動物成年后個體較大;相反,在溫暖氣溫中飼養的動物成年之后個體較小。科學家目前還未發現這一現象的原因,但正在積極研究中。

杜衛國研究員還說:“目前,這一生物現象研究還處在初步階段,其內在機制的解釋還需要大量資料來佐證。”

動物并非遵從“熱脹冷縮”

按照熱脹冷縮的原理,隨著溫度的升高,物體體積應該增大才對,動物怎么還反而縮小了呢?

“熱脹冷縮是一種物理學原理,而全球變暖導致動物體型縮小則是屬于生物學原理,兩者概念不可混淆。”杜衛國研究員告訴記者,“動物體型隨氣候變化縮小是一個很復雜的生物學現象,用熱脹冷縮這一物理學原理來解釋是錯誤的,不科學的。”

此外,還有其他研究人員表示,動物與“物體”不同,氣溫升高使得動物只需較少的體脂肪便可生存下去,于是有些動物體型在氣候變暖的現實下日益縮小。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)