臺灣國學教材進京后被大改 編入感動中國人物

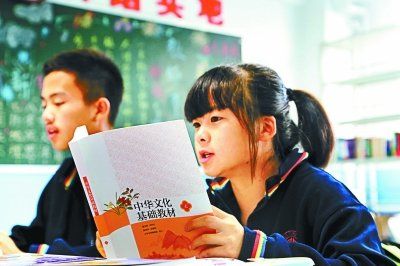

北師大附屬實險學校學生早讀時間誦讀《中華文化基礎教材》。

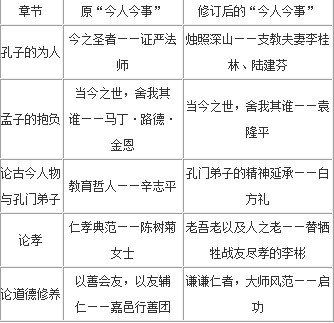

“臺灣教材”臺版與內地修訂版差別

日前,30所中學的高中生用上了中國臺灣地區國學教材的消息引發了人們的興趣。內地首次引進的這套臺灣國學教材到底是什么內容?在北京的課堂融入中是否能夠接地氣?北京青年報記者了解到,臺灣國學教材進京并非坦途,由于教材容量太大,缺乏國學師資等原因,目前北京只有一家民辦高中在嘗試教學。

更有趣的是,為了適應內地的教育環境,教材甚至做了大幅度的修改,多位感動中國人物也被編入臺灣國學教材。

焦點

難題一

臺灣國學教材量太大 北京學校課時不夠

根據報道,目前內地已經有包括北京四中在內的30所中學使用臺灣國學教材。然而記者了解到,目前使用教材的只有武漢四中、太原外國語第二學校、華中科技大學附屬中學、鄭州五中等學校,而北京四中并沒有使用該教材。在北京,使用臺灣國學教材的,是一所民辦高中—北大附屬實驗學校。

為什么臺灣國學教材的推廣沒有像預期的那樣一帆風順?記者發現,臺灣教材和內地教育環境的差異,是主要原因。

《中華文化基本教材》在臺灣家喻戶曉。從1956年開始,臺灣地區高中課程中一直安排有“中國文化基本教材”科目,屬于必修科目。臺灣地區現有48%所學校、5.3萬高中生在使用該教材。該教材選用四書中的經典章節,涉及做人、處世、內政、世界觀、群體觀等方方面面的內容,“雖非四書全選,但涉及內容非常全面,內容量比以往國學教材增加了五到十倍”。

但與臺灣的教育背景不同,目前內地對于國學課的教學并無加入應試考試范圍,只是作為對必修課程的補充,許多學校將其作為選修課,主要目的是提高學生的傳統文化修養和思想品德,并不涉及升學考試。記者發現,內地雖然從上世紀九十年代就開始注重國學的教育,但現今對于國學的學習并沒有統一的課標,尚未形成體系,只停留在經典誦讀層面。各學校的開展實踐情況也相差很大,尤其是高中階段,由于升學壓力的負擔,更讓很多學校對此望而卻步。

曾經關注過臺灣國學教材推介的北京101中學最終放棄了該教材。“這套教材不是不好,但卻不好用,因為內容太豐富,太成體系了,反而不適合我們學校的教學大綱。”101中學相關負責人高老師表示。“國學課作為選修課,在全日制教學中,本來就是見縫插針,課時非常受限。這本臺灣國學教材內容量太大,沒有那么多課時來消化這些內容。”

難題二 《大學》《中庸》內容深 內地國學師資難找

除了課時與引進版教材內容量的矛盾問題,另一個推廣尷尬是師資隊伍問題。

此次引進版教材內容與臺灣原版教材的內容、體例大體一致,上冊為"論語選讀",下冊為"孟子選讀"與"學庸選讀",共計選入《論語》168章、《孟子》50章、《大學》4章、《中庸》4章,其中《中庸》《大學》等內容在內地的課本中幾乎不被涉及,很多老師都認為艱深。

國內一位畢業于中文師范類學校的語文教師表示,在過去的學習過程中她從未接觸過四書中的《大學》和《中庸》。北大附屬實驗學校的國學課教師辛老師畢業于思想政治教育專業,表示其在學生階段的一些課程中雖接觸過部分國學內容,但也并未系統學習過,出于個人興趣自學了四書,"國內專門開設國學的大學很少,所以許多語文教師并沒有系統學習過國學,我們在使用臺灣新版教材前也要先自我進修"。

在推廣過程中,作為臺灣國學教材引進方的中華書局負責人也深有體會,"課時問題還可以擠出來,但師資隊伍的缺口很大,這是推廣中面臨的最大問題。許多學校的國學老師是從語文老師隊伍中挑出來的,只有小部分學校才有自己獨立的國學老師。"

進展

出版方為接地氣改教材 課本內出現感動中國人物

記者發現,為了能夠接上內地教育環境的地氣,出版方在課本的用詞細節上做了大量修改,除了把教材名字由臺灣慣用"基本教材"改成內地慣用"基礎教材",還對原教材中臺灣的固定用詞進行修改,將臺灣地區喜歡用的文言說法,改為適合內地高中生的書面習慣用語。

引進版教材改動最大的部分,是將每個單元的臺灣版"今人今事"課外閱讀全部替換成為內地學生熟知的"名人事跡",如在孔子為人的章節中,臺灣原教材使用的今人事例為臺灣證嚴法師,內地引進版引用的今人事例是扎根"懸崖小學"18年的支教夫妻李桂林、陸建芬;在論古今人物與孔門弟子章節中,臺灣原版教材用的典例是"教育哲人——辛志平",引進版教材用的是2012年感動中國人物支教勞模白方禮;在論人性本善的章節,將原教材中引用的"從流氓、囚犯到詩人、教授(林建隆)",今人今事替換成"叛逆中的皈依——小布什"。

今年5月18、19日,在北京召開的兩岸高中中華傳統文化教育交流研討會上,中華書局對外宣布了引進并修訂臺灣地區高中國學教材《中華文化基本教材》(引進后名為《中華文化基礎教材》)的消息。這本教材內容以儒家經典《四書》為主,最早將于6月底出版,并首先在北京四中、廣州華師大附中、上海復旦附中等知名中學高中階段試用,之后再推廣到其他教育機構。

今年新學期,大陸近30所中學開始試用中華書局引進的臺灣高中必選課教材《中華文化基本教材》,這是臺灣國學教材首次進入大陸課堂。日前,記者走訪北一女,師生們分享了使用這一教材的教學心得。

引進臺灣教材是一種良好的嘗試,至少說明有人認識到我們現有教材的不足。我們閱讀傳統文化,重點應該是了解傳統文化的來龍去脈,了解我們的前世今生,應該帶著吸收,同時帶著反思、帶著批判的閱讀,而不是一味強調"學習"。只有把中國傳統文化放在世界文化的參照系中進行解讀,才能讀出真諦。但我們的教師都具備這種開放性閱讀和解讀的意愿和功力嗎?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)