“人口紅利”與“人才紅利”

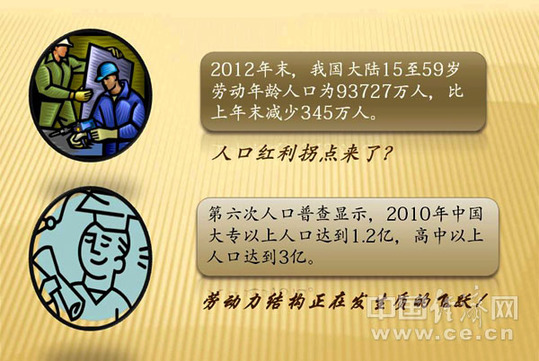

過去30多年,中國經(jīng)濟(jì)一直高位運行,有人認(rèn)為這得益于人口紅利。2013年1月,國家統(tǒng)計局發(fā)布統(tǒng)計公報稱,2012年末,我國大陸15至59歲勞動年齡人口為93727萬人,比上年末減少345萬人,這意味著我國人口紅利出現(xiàn)拐點。擔(dān)憂隨之而來,人口紅利消失的中國經(jīng)濟(jì)還能增長多久?

有些跨國公司也開始考慮把低端生產(chǎn)線遷出中國,如阿迪達(dá)斯關(guān)閉了其在華的唯一工廠,耐克出于生產(chǎn)成本的擔(dān)憂也在考慮“出走”,與此同時,越南等東南亞國家正逐步取代中國成為新的制造業(yè)基地。中國廉價勞動力的優(yōu)勢在逐漸消退,如此看來,沒有了人口紅利的中國經(jīng)濟(jì)確實面臨很大挑戰(zhàn)。但事實上,我們對人口紅利的認(rèn)識一直存在誤區(qū)。

現(xiàn)在討論中常犯的錯誤,就是把人口紅利同勞動力數(shù)量混為一談,認(rèn)為勞動力數(shù)量高就有更多的人口紅利。卻忽略了人口素質(zhì)提高、壽命延長、勞動生產(chǎn)率提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變等動態(tài)指標(biāo),一些人所擔(dān)憂的只是“靜態(tài)人口紅利消失”,并由此片面夸大了中國經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險。

其實,人口紅利消失并不是壞事,往往是不發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體才有人口紅利,發(fā)達(dá)國家對此很少談及,他們更多在意的是人才紅利。人才紅利是指由于人才的規(guī)模增長及其充分利用所產(chǎn)生的超過同樣數(shù)量簡單勞動力投入所獲得的經(jīng)濟(jì)收益。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,依賴低成本開拓市場、增加資本積累的優(yōu)勢必然會消退,而教育、科技的投入將會提升勞動者素質(zhì),促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)?斯密認(rèn)為,決定價值的是生產(chǎn)商品所耗費的勞動,價值量同消耗的勞動量成正比。他區(qū)別了簡單勞動和復(fù)雜勞動,指出在相同的時間里復(fù)雜勞動者比簡單勞動者創(chuàng)造更多的價值。所以,高質(zhì)量的勞動力在數(shù)量上可以折算為成倍的普通勞動力,緩解勞動年齡人口比重下降的影響。

中國有龐大的高等教育體系,相對價廉的高素質(zhì)人才正是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的下一個優(yōu)勢。第六次人口普查顯示,2010年中國大專以上人口達(dá)到1.2億,高中以上人口達(dá)到3億,遠(yuǎn)高于第五次人口普查時的4571萬和1.9億。這說明中國的勞動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生質(zhì)的變化。

越來越多的跨國公司在準(zhǔn)備將低端生產(chǎn)線遷出中國的同時,卻已經(jīng)開始將研發(fā)機(jī)構(gòu)遷往中國,他們正是看中了中國的人才優(yōu)勢。比如,在2013年,蘋果稱欲投入1億美元把在華部分電腦生產(chǎn)線遷回美國,近乎同時,蘋果CEO庫克稱將在中國設(shè)立研發(fā)中心,并把部分App Store服務(wù)器搬到中國。目前,跨國公司在華設(shè)立的研發(fā)中心甚至全球研發(fā)總部至少有1600余家。有資料顯示,中國每年招收的博士研究生達(dá)6萬余人,其中理工科博士占到40%,此類高素質(zhì)人才數(shù)量已超美國;而國內(nèi)研發(fā)人員人力成本不足歐洲和美國的20%。相對于后起的發(fā)展中國家,我們的工人技術(shù)水平遠(yuǎn)高于他們;相對于發(fā)達(dá)國家,我們的技工工資又比較低,這樣,我們就形成了新的“人才紅利”。

?

相關(guān)鏈接:

中國人口紅利不會即刻消失學(xué)者:大學(xué)生人數(shù)增加 有望實現(xiàn)第二次人口紅利

?

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)

90a6ad22-c108-403d-9963-28dde628d9f1.jpg)

f0f993de-b4eb-484a-aa98-b9dc1cb81a37.jpg)

fed111e8-7976-420e-971e-d2cb7a9b1cf5.jpg)

f373dce6-9ebe-4999-8f38-f939054aede1.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)