女醫(yī)生8年“吃掉”20多萬保健品 臨終仍未醒悟

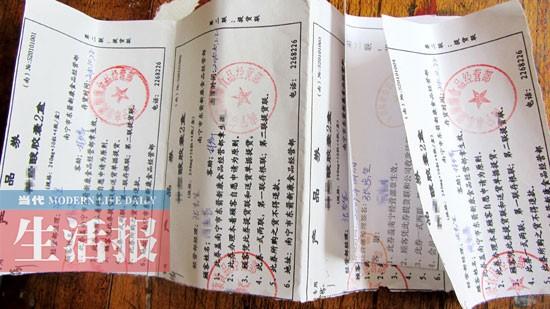

李先生母親當(dāng)年購買保健品的送貨單和未領(lǐng)貨的產(chǎn)品券

李先生母親當(dāng)年購買保健品未領(lǐng)貨的產(chǎn)品券。

??? 迷戀保健品

退休女醫(yī)生大半退休金買了保健品

“說起來,許多人都不相信這是真的,連我們3兄妹自己都不敢相信。但8年來,我母親確實(shí)花了20多萬元購買不同品牌的保健品,可以說,她一大半退休金都花在保健品上了。”提起母親癡迷購買保健品一事,周女士的兒子李先生一臉的無奈。

李先生說,他母親原是南寧一家大醫(yī)院的醫(yī)生,退休后,母親和父親沒有跟子女住在一起,而且母親的身體也沒有什么大礙,就是腿關(guān)節(jié)有些小毛病,睡眠也不是很好。

2005年,因?yàn)橐粡埻哆M(jìn)家中信箱的保健品宣傳單,周女士的生活被完全改變了。當(dāng)時(shí),年近70歲的她拿著這張宣傳單參加了一個(gè)保健品會議,其后便迷上了購買保健品,每月6000多元的退休金,有一大半用在購買保健品上,幾乎到了“走火入魔”的地步。

李先生說,剛開始,母親只買幾百元一盒的保健品。但從2007年開始,她買的保健品品牌越來越多,如某康寶,某酸膠囊等……價(jià)格也越來越高,一盒保健品少則1000多元,多則五六千元,都照買不誤,家中半個(gè)房間都被保健品堆滿了。

起初,周女士只要聽說某保健品對“抗風(fēng)濕”、“治失眠”有奇效,就立即登記購買,聽說某保健品搞活動有優(yōu)惠,也會忙著購買。“我們粗略算了一下,從2005年到2013年,不到8年,母親光買保健品就花了20多萬元。”李先生說。????勸阻不管用

兒女輪流“看管”也難阻止母親購買

李先生說,起初,他回家探望父母,一進(jìn)門就看到老人花數(shù)萬元搬回半個(gè)房間的保健品,追問之下,老人卻很得意,說這些都是高科技產(chǎn)品,對身體“好著呢”。

李先生當(dāng)即上網(wǎng)查詢,確認(rèn)這些都是沒啥功用的保健食品,便告訴母親已有多人投訴上當(dāng)受騙,希望她不要再相信這些所謂的保健品,沒想到母親聽了挺不高興的,認(rèn)為兒子這是心疼錢,不心疼母親。

李先生說,幾年來,他們3兄妹輪番勸說母親,甚至搬回母親住所與她同住在一起,可以說是將母親“看管”起來了,但一點(diǎn)都不管用,母親堆放在房間里的保健品反而越來越多了。

“去年8月,母親去世了,在清理她老人家的遺物時(shí),我們發(fā)現(xiàn)還有七八盒保健品連包裝都未拆,才吃了一半的保健品也有10多盒。此外,我們還找到不少購買保健品的送貨單,以及十幾張沒有來得及領(lǐng)取的產(chǎn)品券。”

李先生清算了一下這些產(chǎn)品券,發(fā)現(xiàn)其價(jià)值3萬余元。今年初,李先生憑著產(chǎn)品券上的地址找到保健品公司,費(fèi)了不少周折,才退還1萬多元。

不久前,李先生在清理老人房間時(shí),無意中又發(fā)現(xiàn)老人還有10多張保健品產(chǎn)品券,價(jià)值2萬余元。8月5日下午,李先生找到保健品公司,找關(guān)系退掉了這批貨。

記者從李先生提供的送貨單上看到,這些保健品每盒少則一兩千元,多則五六千元,最高的一張送貨單,3盒產(chǎn)品花了1.6萬元,單據(jù)總額達(dá)13萬余元。

懷疑被洗腦

老年人癡迷購買保健品是缺親情

李先生說,他對母親如此癡迷購買保健品很是不解,按理說,母親是一名醫(yī)生,閱歷豐富,應(yīng)該知道那些保健品是在夸大療效,而且事實(shí)證明,她吃了這些保健品也沒有產(chǎn)生什么效果,但老人為何寧愿“上當(dāng)受騙”,也聽不進(jìn)兒女的苦勸?

“我們分析,母親可能是被推銷人員‘洗腦’了。這些推銷人員不但夸大保健品的功效,而且時(shí)常大打親情牌,經(jīng)常搞些給老人送贈品的活動,誘騙老人掏錢購買毫無功效的所謂保健品。”李先生說。

心理專家鄭源則認(rèn)為,周女士的事例并非個(gè)例,很多老年人癡迷購買保健品,源于他們對死亡的恐懼,企圖通過購買保健品得到一定的心理安慰,緩解焦慮。

此外,老人還有一種補(bǔ)償心理,因在年輕時(shí)忙于工作和照顧老人孩子,對自己的身體照顧日漸減少;現(xiàn)在年紀(jì)大了,想補(bǔ)償一下自己。另外,子女不在身邊,老年人也會通過購買保健品等方式,使自己的安全感得以彌補(bǔ)。

鄭源說,對老年人來說,他們很多令人費(fèi)解的行為不能片面地從表面去看,作為子女,應(yīng)該更多地從老人的情感需求出發(fā),盡可能多地看望老人或致電問候老人。“多設(shè)身處地地與老人談心,了解他們的需求,才是解決問題的根本之道。”

相關(guān)鏈接:

姚明代言保健品涉虛假宣傳 連帶被訴老年人為何易受騙 保健品公司《員工手冊》泄露秘技

壯陽保健品真的能壯陽嗎?

老年人貧血吃什么好?老年人貧血的原因?

?

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

903ec7dd-2992-4e1f-9ce8-f21f5ca82f30.jpg)

5ea2f4a9-d01e-4ea0-af4f-2a16440e6903.jpg)

ca31babd-e6fd-4c5c-a793-b432d6a69dbb.jpg)

b09a1ba3-fd77-487d-95fe-eb98c8a6ae99.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)