年輕干部要學(xué)「習(xí)」 細(xì)數(shù)習(xí)近平十個(gè)基層故事

導(dǎo)語小編從相關(guān)報(bào)道和本報(bào)記者回憶中梳理了10個(gè)習(xí)近平在基層任職期間鮮為人知的特別故事,從中可以窺見習(xí)近平的為人和為政之道,值得基層年輕干部細(xì)細(xì)琢磨,好好學(xué)“習(xí)”。

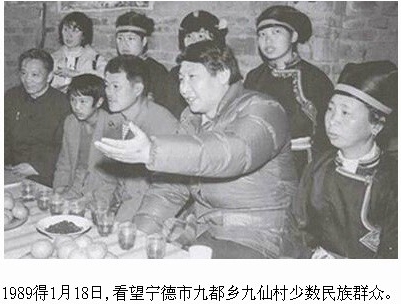

近日,習(xí)近平視察福建。《福建日報(bào)》連續(xù)三天,以頭版整版的高規(guī)格報(bào)道,回顧了習(xí)近平在福建工作17年半的往事。該報(bào)派出采訪組,“深入廈門、寧德、福州、龍巖等地,追尋習(xí)近平同志在福建工作時(shí)踐行群眾路線的點(diǎn)點(diǎn)滴滴”。

此前,《河北日報(bào)》也曾在頭版刊文,還原這位正定“老書記”在正定發(fā)生過的故事。兩張黨報(bào)前后分別以數(shù)萬字的篇幅,詳細(xì)回憶了習(xí)近平在兩地的燃情歲月,曝光了習(xí)近平在不同時(shí)期工作、生活的一些故事,更有許多照片首次出現(xiàn)在公眾視野。

1接地氣與百姓真誠交友

習(xí)近平1998年的舊作《憶大山》,深情回憶了與賈大山十余年的交往情誼,十分感人。

1982年早春,習(xí)近平到正定任縣委副書記,“我到正定后,第一個(gè)登門拜訪的對象就是賈大山。”據(jù)賈大山兒子講:當(dāng)時(shí)習(xí)近平是先到他家里,結(jié)果沒找到,才又去賈大山工作的縣文化館找。當(dāng)時(shí)賈大山在文化館正與人聊天,習(xí)近平進(jìn)去后也不打斷,就坐在椅子上靜靜地等著。不想,賈大山上來第一句話就是“來了個(gè)嘴上沒毛的管我們”。不過,習(xí)近平似乎并不介意這樣的問候方式,之后的交流兩人相談甚歡。

此后幾年,兩人的交往更加頻繁,常常促膝談心至深夜或黎明,有時(shí)不得已,半夜兩人疊著羅漢從大鐵門上翻上翻下,身高一米八的習(xí)近平在底下做托,讓賈大山翻門而過。后來,一直淡泊名利的賈大山甘愿出任文化局局長,為興建和修復(fù)正定文化“辛勞奔走”。此后,兩人更是收獲了一生的友誼。

1997年2月7日,習(xí)近平和賈大山最后一次見面,這也是兩人最后一張留影

習(xí)近平離開正定多年,始終不忘賈大山,不僅常常寫信、寄賀卡,有機(jī)會(huì)回正定一定去見見,在賈大山病后,還兩次到醫(yī)院去看望他。1997年2月20日,賈大山謝世,習(xí)近平和夫人彭麗媛托人送了花圈、挽聯(lián)。之后,習(xí)近平寫了《憶大山》的悼念文章,發(fā)表在《河北文學(xué)》1998年第七期上。

2如實(shí)上報(bào)解決人民實(shí)際困難

當(dāng)時(shí)正定這個(gè)全國聞名的高產(chǎn)縣竟有不少農(nóng)民連溫飽都不能保證。習(xí)近平和時(shí)任正定縣委副書記呂玉蘭主張立即向上匯報(bào),請求把糧食征購基數(shù)降下來,并主動(dòng)請纓,處理此事。

當(dāng)時(shí)縣委書記馮國強(qiáng)、縣長程寶懷考慮到習(xí)近平剛到正定工作,不愿意讓他出面,怕對他造成不好影響。習(xí)近平說:“實(shí)事求是向上級(jí)反映問題是我黨的優(yōu)良傳統(tǒng),你們不用擔(dān)心。”于是,他和呂玉蘭一起進(jìn)京,向上級(jí)部門如實(shí)反映正定人民的生活狀況和存在的困難。

3與大家一起“吃大鍋飯”

習(xí)近平在正定的3年多時(shí)間里,睡在辦公室。他的床鋪簡單得不能再簡單:兩條長凳支起一塊木板,鋪上一條打滿補(bǔ)丁的舊褥子。而在吃飯問題上,習(xí)近平總是在機(jī)關(guān)食堂與大家一起“吃大鍋飯”。他說,“吃大鍋飯”好。一是可以邊吃邊聊,相互交流;二是可以互相監(jiān)督,減少不必要的浪費(fèi);三是可以邊吃邊談工作。可謂一舉三得。

上級(jí)來人都是用正定的傳統(tǒng)飯菜招待,如扒糕、豬頭肉、餛飩、蕎麥面饸饹。“這就是習(xí)近平常說的‘正定宴’”。客人要是喝酒,那就上正定當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的醉八仙、常山香。而出行方面,只要不出城關(guān),他就騎自行車。“他對身邊的同志說,騎車有三個(gè)好處:一是鍛煉身體,二是接近群眾,三是節(jié)約汽油。”

習(xí)近平這種生活工作的思路從正定延續(xù)至今,2013年,他出現(xiàn)在慶豐包子鋪,就可看出其傳承脈絡(luò)。

4“扯開嗓門喊人才”

相關(guān)報(bào)道還穿插了一些有意思的小故事,比如正定流傳最廣的習(xí)近平“扯開嗓門喊人才”。武寶信是石家莊機(jī)床附件廠的工程師,他利用業(yè)余時(shí)間研制出“三露”(粉刺露、亮膚露、增白露)等醫(yī)用化妝品,已暢銷全國。然而,廠領(lǐng)導(dǎo)對他有不同看法。武寶信了解到正定縣重視人才,便讓人捎信,表示愿意到正定工作。

習(xí)近平知道后,立即決定把他吸引到正定。那是1983年年初,在忙完一天工作后,他帶著縣長、副縣長來到石家莊市橋東談固小區(qū)。一個(gè)小區(qū)幾十棟樓,他們找了一棟又一棟,問了一家又一家,但沒有人知道武寶信住在哪里。已經(jīng)晚上10點(diǎn)多了,習(xí)近平同志竟扯開嗓門在小區(qū)樓下大聲喊了起來:“武寶信!武寶信!……”宏厚的聲音在寂靜的冬夜回蕩。

武寶信在家里聽到后趕緊跑了出來,將他們迎了進(jìn)去。茶熱語灼,赤誠相見,一直談到天色將白。武寶信當(dāng)場答應(yīng)了習(xí)近平的邀請,將自己研制的醫(yī)用化妝品項(xiàng)目帶到正定,一年就為正定贏來30多萬元利潤。

5離開多年不忘“老家”人民

在習(xí)近平離開正定之后,亦不忘維系與當(dāng)?shù)馗扇旱年P(guān)系。他任福州市委書記時(shí),曾邀請24名正定縣干部和16名石家莊地區(qū)干部到福州掛職煅煉,學(xué)習(xí)沿海地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。他任浙江省委書記后,促成正定與溫嶺、臺(tái)州等市建立了友好縣市關(guān)系,還安排浙江經(jīng)濟(jì)專家、企業(yè)家來正定介紹經(jīng)驗(yàn),并將義烏小商品市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)介紹給正定,在他的協(xié)助下,正定后來建了華北地區(qū)最大的小商品市場。

從習(xí)近平離開正定到其擔(dān)任中共最高領(lǐng)導(dǎo)人前,曾多次回到正定。1991年、1993年和 1997年春節(jié),“他三次踏上第二故鄉(xiāng)正定的熱土,還像當(dāng)年一樣,和干部談心、與百姓拉家常”。2005年4月2日,習(xí)近平第四次回到正定。他專程看望了已故原省領(lǐng)導(dǎo)邢崇智、解峰和馮國強(qiáng)的遺屬,每到一家,他都是熱情地叫“阿姨”,關(guān)切地詢問身體是否健康、生活上有沒有困難。

2007年習(xí)近平當(dāng)選為中央政治局常委、書記處書記后,第一次離京考察,就來到正定。這是習(xí)近平“離開正定后第五次‘回家’”。而在習(xí)近平成為中共最高領(lǐng)導(dǎo)人后,亦將自己的群眾路線教育活動(dòng)聯(lián)系省定為河北,并再次回到其從政首站正定調(diào)研。

6上任亮相,不坐專車搭便車

1985年6月,習(xí)近平從河北正定調(diào)任廈門,第一站先到福州。當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)接機(jī)、后來調(diào)往廈門工作的蘇永卯回憶說:“習(xí)近平同志在福州停留期間,在住宿、伙食等方面沒有提過任何要求,唯一算照顧的是,上了些北方口味的饅頭、面條。后來他到廈門去報(bào)到,組織上本來安排派車送,但他沒有答應(yīng),而是自己搭便車去。”

“習(xí)書記到寧德上任,不僅辦公室是用原來老書記的,而且公務(wù)車和司機(jī)也都是老書記留下來的。不像一些領(lǐng)導(dǎo)干部,新官上任,辦公室和車都要換新的。”時(shí)任寧德地委委員、統(tǒng)戰(zhàn)部長姚智梅回憶。

7到最深基層得到最確實(shí)民情

據(jù)《中國青年報(bào)》福建記者站站長陳強(qiáng)回憶,1988年春,35歲的習(xí)近平從經(jīng)濟(jì)特區(qū)廈門調(diào)到貧困地區(qū)寧德當(dāng)?shù)匚瘯洠瑒偵先尉拖禄鶎痈阏{(diào)研。當(dāng)時(shí)陳強(qiáng)在福建日報(bào)社寧德記者站工作,隨習(xí)近平跑遍了閩東9個(gè)縣。他每到一個(gè)縣,總是利用晚上時(shí)間研讀縣志,了解當(dāng)?shù)厝宋臍v史。下鄉(xiāng)時(shí),他經(jīng)常穿著灰色的中山裝,進(jìn)村入戶和農(nóng)民交談。

有一次,習(xí)近平在飯桌上聊起在陜北插隊(duì)的情形,陳強(qiáng)和飯桌上的其他干部“才知道原來他的第一份‘職業(yè)’是‘農(nóng)民’,第一個(gè)‘官銜’是‘大隊(duì)黨支部書記’,難怪他和農(nóng)民兄弟有那么多的共同語言!”

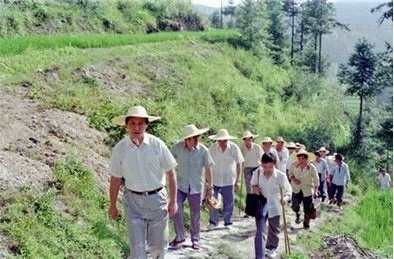

下黨鄉(xiāng),壽寧縣最邊遠(yuǎn)的山鄉(xiāng)之一。1989年7月19日,時(shí)任寧德地委書記的習(xí)近平帶領(lǐng)地直相關(guān)部門負(fù)責(zé)人頭戴草帽,肩搭毛巾,頂著炎炎烈日,在崎嶇山路上跋涉2個(gè)多小時(shí),深入到鄉(xiāng)政府所在地。

回程仍要步行10多公里,路險(xiǎn)坡陡,且荊棘雜草叢生,習(xí)近平一行拿著柴刀將擋在路面的荊棘、葦稈劈除。直到晚上8點(diǎn)左右,他們才回到壽寧城關(guān)。

參加調(diào)研的時(shí)任壽寧縣委常委、常務(wù)副縣長連德仁在日記中寫道:“這一天,乘車5個(gè)小時(shí),步行4個(gè)半小時(shí),開會(huì)座談訪貧2個(gè)小時(shí),一路風(fēng)塵,大汗淋漓,辛苦程度不言而喻……回到縣城招待所后,許多干部才發(fā)現(xiàn)腳底、腳趾都磨出了血泡。”

習(xí)近平同志后來用“異常艱苦、異常難忘”來形容此次下黨之行。1989年7月26日、1996年8月7日,他又兩次來到下黨,協(xié)調(diào)解決當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)發(fā)展難題。

8是得罪干部還是得罪群眾

上世紀(jì)80年代末,寧德地區(qū)部分干部違規(guī)營建私房現(xiàn)象突出,“全區(qū)處級(jí)和科級(jí)干部建私房的分別占同級(jí)干部的三分之一和四分之一”。違紀(jì)違法建私房,侵占了良田耕地,占有了當(dāng)時(shí)國家專用“三材”(鋼材、木材、水泥)指標(biāo);一些人建了私房還占住公房,甚至買地賣地、建房賣房,搞“地倒”、“房倒”,從中牟取暴利。

對此,寧德地委態(tài)度毫不含糊:全面清查!清房工作開始后,遇到了各種阻力和困難。有人勸說地委領(lǐng)導(dǎo):全區(qū)建房干部多,相當(dāng)部分是科處級(jí)干部,人際關(guān)系復(fù)雜,牽涉面廣,難度大,有風(fēng)險(xiǎn),還是暫時(shí)不抓為好。

面對非議,習(xí)近平不為所動(dòng):“我就不信,各級(jí)黨委下定決心,放手發(fā)動(dòng)群眾,會(huì)有辦不成的事!”“在地委工作會(huì)上,習(xí)近平同志嚴(yán)厲批評了部分干部存在的畏難情緒,并表明堅(jiān)定態(tài)度:這里有一個(gè)誰得罪誰的問題,‘我們是得罪幾千名干部,還是得罪幾百萬群眾?’”時(shí)任寧德地委副書記鐘雷興回憶。

作為省報(bào)常駐寧德記者的陳強(qiáng),也見識(shí)過習(xí)近平鐵腕的一面――對于侵害群眾利益的事,他敢于一抓到底。在寧德當(dāng)?shù)谝话咽制陂g,他清查了兩千多名干部違規(guī)私建住宅,深得百姓好評。

9與記者交朋友了解更多實(shí)情

1990年春,即將卸任寧德地委書記的習(xí)近平到閩東各縣和干部群眾道別。時(shí)任《福建日報(bào)》駐寧德記者、現(xiàn)《中國青年報(bào)》福建記者站站長陳強(qiáng)作為隨行記者,在周寧縣九龍祭瀑布前用自帶的理光相機(jī)為時(shí)年37歲的習(xí)近平拍下了一張穿中山裝的照片。(上圖)

據(jù)陳強(qiáng)回憶,習(xí)近平待人隨和,時(shí)常面帶微笑。兩人第一次見面時(shí),習(xí)近平拍了拍陳強(qiáng)的肩膀說:“小陳,今年多大了?”陳強(qiáng)靦腆地回答:“22歲”。他笑了笑說:“當(dāng)兒童團(tuán)長正合適!真羨慕你這么年輕啊!”習(xí)近平離別閩東前夕,陳強(qiáng)再次隨他下鄉(xiāng),在周寧縣九龍漈瀑布考察時(shí),他親切地招呼:“小陳,我們共事兩年了,來一起合個(gè)影留念!”(上圖左為陳強(qiáng))

后來,習(xí)近平升任福建省省長。在他的提議下,福建省政府建立了新聞通氣會(huì)制度,每個(gè)季度舉行一次,聽取中央媒體駐閩記者和省內(nèi)主流媒體負(fù)責(zé)人對政府工作的意見。那時(shí),陳強(qiáng)已調(diào)到中國青年報(bào)社福建記者站工作,又有機(jī)會(huì)在新聞“季談會(huì)”上和習(xí)近平面對面交流。習(xí)近平說,記者經(jīng)常在基層跑,通過記者的反饋,可以了解到更多真實(shí)的情況。

10低調(diào)律己,婚宴只辦一桌

正人先正己。習(xí)近平帶頭踐行,下鄉(xiāng)吃食堂,交伙食費(fèi)。時(shí)任寧德電視新聞宣傳站副站長、現(xiàn)任寧德電視臺(tái)臺(tái)長邢常葆曾多次跟隨習(xí)近平下鄉(xiāng)采訪,20多年過去,他對一個(gè)細(xì)節(jié)仍記憶猶新。“有一次,到蕉城區(qū)虎貝鄉(xiāng)調(diào)研,在鄉(xiāng)政府食堂用餐,習(xí)近平同志交代秘書餐后要交1.5元的伙食費(fèi),但那位鄉(xiāng)長不要。吃完飯后回到車上,習(xí)近平問秘書伙食費(fèi)交了沒有,秘書回答沒有,被說了一頓。他趕緊跑回去交伙食費(fèi),拿收條。”

關(guān)于作風(fēng)建設(shè),《福建日報(bào)》呈現(xiàn)了頗多細(xì)節(jié)。但,最具有傳播性的無疑還是這條——

1987年,習(xí)近平與著名歌唱家彭麗媛在廈門結(jié)婚,只在賓館辦了一桌酒席,答謝同事好友。“晚飯后,我們4個(gè)人到他家里坐坐,到了才發(fā)現(xiàn),包括他們倆平時(shí)刷牙的2個(gè)杯子在內(nèi)只有4個(gè)杯子,最后只好再洗2個(gè)碗當(dāng)茶杯。家里沒什么準(zhǔn)備,彭麗媛臨時(shí)花5塊錢到街上買了一些糖果分給大家吃。”曾與習(xí)近平共事的廈門市人大常委會(huì)原主任王金水回憶。

(綜合新華社、《河北日報(bào)》、《福建日報(bào)》、“陳強(qiáng)博客”等報(bào)道和內(nèi)容,部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò))

?

?

相關(guān)鏈接:

習(xí)近平在古田與官兵進(jìn)餐 9道菜菜譜曝光

生命線在強(qiáng)軍興軍偉大征程中閃耀 --習(xí)近平主席、中央軍委領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)新形勢下軍隊(duì)政治工作紀(jì)實(shí)

習(xí)近平就深入推進(jìn)平安中國建設(shè)作出重要指示強(qiáng)調(diào)

深刻認(rèn)識(shí)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢(深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平同志系列重要講話精神)

習(xí)近平:實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量有效益的速度 實(shí)現(xiàn)實(shí)實(shí)在在沒有水分的速度

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)