95歲老兵談國家公祭日:中國人要奮發圖強

2014年2月27日,全國人大常委會通過決定,將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。

設立南京大屠殺死難者國家公祭日,是為了悼念南京大屠殺死難者和所有在日本軍國主義侵華戰爭期間慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞,揭露日本侵略者的戰爭罪行,牢記侵略戰爭給中國和世界人民造成的深重災難,表明中國人民反對侵略戰爭、捍衛人類尊嚴和歷史正義、維護世界和平的堅定立場。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館設計者齊康

建造歷史的標志碑

1984年深秋,53歲的齊康來到位于南京江東門地區的工地,此時的他,已經接到任務:為侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館(圖①)構思設計方案。秋風秋雨中,眼望著奠基碑旁挖出的堆堆白骨,悲愴之情油然而生,“要讓子孫后代永遠銘記那場慘絕人寰的劫難!”

“1937年,我6歲,留守金陵大學管理校產的父親在大屠殺中險遭殺害,我則跟隨姨媽到浙江天臺避難,親歷了日軍的轟炸。年齡雖幼,但國亡家破、顛沛流離之痛,從此深深記在了心頭……”在低沉的敘述中,白發蒼蒼的齊康先生回頭凝望書架正中一個鏡框中的老人,那是先生的姨媽,清癯的面容、凝重的眼神。

“生與死”,是齊康在設計紀念館方案時要表現的主題,集中體現在墓地廣場“場”的營造:滿眼鵝卵石,幾株枯樹、寸草不生,充滿一種毫無生命氣息的蒼涼之感,象征著“死亡”;鵝卵石邊,綠草如茵、生機盎然,象征著“生命”。“建筑是直觀的,但建筑可以用環境、氛圍來隱喻和比興,留給人們深深的思考。”齊康說。

在墓地廣場亂石中,有一尊悲傷的母親塑像,母親頭發散亂,四顧張望。“我設計這座母親像,是要表現劫后的母親在尋找親人,可親人已經不在了。這是發生在那個時期活生生的事實、悲慘的現實,后人永遠也不能遺忘!”

紀念館所在地北高南低,齊康順應地勢設計,在向西南的土地上進行構思,“生”與“死”即在此表現。紀念廣場不遠,是日軍大屠殺中“萬人坑”遺址,被辟為遇難者遺骨陳列室。整個紀念館一期,以殘損的墻壁圍合:入口處的墻上,用中、英、日三種文字雕刻著“遇難者300000”字樣;通向遺骨陳列室路上,有一段長數十米的遇難者浮雕墻,表現遇難者被侵略者虐殺的情景。

上世紀90年代,齊康先生繼續設計了紀念館二期方案,重點包括“古城的災難”大型雕塑、殘破的城門、十字形標志碑、遇難者名單墻等。在二期設計中,齊康力圖用最簡潔的建筑語言和雕塑體現造型意義,為此他選用了體塊錯位的手法:一顆怒目圓睜的死難者頭顱、一只被活埋者掙扎的手、一截侵略者屠殺時砍斷的軍刀,一段彈痕累累的殘破城墻……“歷史事實是最珍貴的,建筑的語言再豐富,也無法表述得盡。”齊康表示。

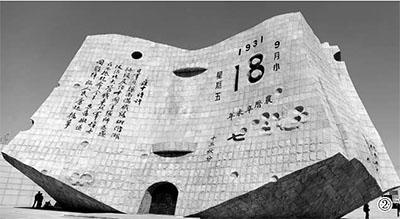

矗立在紀念館南端的巨型十字形標志碑,當年曾幾易其稿,最終設計方案是一個有著南京大屠殺歷史元素的大十字架,上端刻著一排阿拉伯數字:“1937.12.13—1938.1”,即南京大屠殺歷史事件的六周時間。標志碑向北,是一尊巨大的和平大鐘,鐘架的設計一氣呵成,名為“倒下的300000人”:三根黑色的三棱柱代表“3”,上部用五個褐紅色的圓圈代表5個“0”,中間懸掛大鐘的梁設計成一個倒下的“人”字形,寓意南京大屠殺“倒下的300000人敲響的和平大鐘”。

“為大屠殺遇難者進行國家公祭,就是要讓每一個中國人都能牢記這段沉痛的歷史,更好建設我們的國家。”齊康先生表示。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)