江蘇男子癡迷數(shù)學(xué)半生 如今肄業(yè)回鄉(xiāng)每月領(lǐng)低保

曾經(jīng)的“天才少年”,如今的農(nóng)村低保戶。

巨大的人生跌宕,發(fā)生在江蘇泰州的劉漢清身上。

今年53歲的劉漢清,1980年以優(yōu)異的成績,被哈工大建筑材料系熱處理專業(yè)錄取。在當(dāng)時(shí)的很多人眼里,這個(gè)16歲的少年是一個(gè)“天才”,聰明無比,進(jìn)入名牌大學(xué)學(xué)習(xí)后,前途必然不可限量。

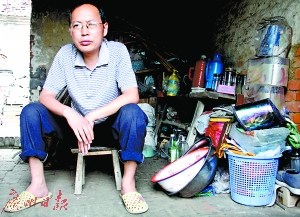

劉漢清家至今還用柴火燒飯

然而,劉漢清大三時(shí)卻癡迷上了“數(shù)學(xué)”。1985年,他不得已肄業(yè)回到了家鄉(xiāng)。此后,他便開始了一個(gè)和人們預(yù)設(shè)完全不一樣的人生。沒有娶妻、沒有工作、拿著400元的低保,住在一個(gè)漏風(fēng)漏雨的破屋子里,身患焦慮癥、高血壓,每次都要靠七八片安眠藥入睡的他,最后成了村里一個(gè)默默無聞的中年男人。

文/圖 廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者張丹

6月8日,高考結(jié)束的日子。江蘇泰州市戴南鎮(zhèn),慶祝的鞭炮聲此起彼伏。

37年前的戴南鎮(zhèn),曾出過一個(gè)考上重點(diǎn)大學(xué)的大學(xué)生,叫劉漢清。不同的是,被寄予厚望的劉漢清在五年之后,竟回到了農(nóng)村的家里,大學(xué)都沒有畢業(yè)。而原因是他“愛上了數(shù)學(xué)”。

此后的32年,他一直生活在農(nóng)村,沒有工作,沒有結(jié)婚,甚至很少出門。

十年前,因?yàn)殚L期焦慮、失眠,他不得不暫停自己的計(jì)算,甚至把家中大部分與數(shù)學(xué)相關(guān)的東西,都藏了起來。

“等我病好了之后,我再繼續(xù)。”53歲的劉漢清說。

16歲考取哈工大

“千軍萬馬過獨(dú)木橋”“天才少年”“天之驕子”這些詞匯,大概只屬于上世紀(jì)80年代考上重點(diǎn)大學(xué)的考生。1980年,全國參加高考的人數(shù)有333萬人,但錄取名額僅有28萬,錄取率8.4%。

劉漢清就是1980年的高考生,他當(dāng)時(shí)以398.5分的成績,被哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑材料系熱處理專業(yè)錄取。在當(dāng)年的鄉(xiāng)村小鎮(zhèn),考上了大學(xué),是一件不得了的事情。

年僅16歲的劉漢清,瞬間就被鄉(xiāng)親們冠以了“天才少年”的稱號(hào)。

“我小學(xué)、初中都是全校第一。”劉漢清至今仍對(duì)當(dāng)年讀書的經(jīng)歷記憶猶新,只不過到了高一,由于剛剛從鄉(xiāng)里考到鎮(zhèn)上的高中讀書,教學(xué)水平比不上鎮(zhèn)里,成績才有所下滑。但當(dāng)他適應(yīng)了高中讀書的節(jié)奏,成績便穩(wěn)定在了全校前三名的位置。

1979年,劉漢清第一次參加高考,由于覺得發(fā)揮不理想,劉漢清選擇了復(fù)讀。第二年在復(fù)讀班中,劉漢清以全校第二的成績考上了哈工大。劉漢清強(qiáng)調(diào)說,“這個(gè)分?jǐn)?shù)比重點(diǎn)大學(xué)的分?jǐn)?shù)都高十多分呢。當(dāng)時(shí)連考上大學(xué)都很難呢。”

時(shí)過境遷,當(dāng)記者問及村中一些上了年紀(jì)的村民“劉漢清”時(shí),對(duì)方卻會(huì)抱歉地告訴記者,不認(rèn)識(shí)。

劉漢清解釋說,可能是由于自己出門少,再者村里人大多只知道自己的“小名”,所以如今沒有幾個(gè)人認(rèn)識(shí)他了。

瘋狂地“愛上”數(shù)學(xué)

從長江沿岸的泰州,前往遙遠(yuǎn)的東北,劉漢清在路上花了兩三天時(shí)間,坐船、坐汽車,再買上一張33元的“高價(jià)”火車票,他才到達(dá)陌生的哈爾濱。

初到哈爾濱,東北的嚴(yán)寒并沒有讓16歲的劉漢清受不了,他唯一不大滿意的是北方的伙食,“菜都太咸了,主食經(jīng)常就只有窩頭。”劉漢清說,雖然條件艱苦,但相比于沖過“獨(dú)木橋”考上大學(xué)的喜悅,太微不足道了。

他很快就適應(yīng)了東北,適應(yīng)了熱情的東北同學(xué)。他的許多同學(xué)都來自哈爾濱本地,“我記得有一年過年沒有回家,留在學(xué)校,還有哈爾濱的同學(xué)邀請(qǐng)我去他家里過年。”劉漢清說,相比較現(xiàn)在的大學(xué)生活,當(dāng)時(shí)他們?cè)趯W(xué)校里的學(xué)習(xí)、生活要簡(jiǎn)單淳樸得多,“學(xué)校是不允許談戀愛的,也根本沒人會(huì)往那方面想。”

在大學(xué)的前兩年,劉漢清的成績雖說不是“第一”,但也是“中上游”。直到大三時(shí),在圖書館內(nèi),他看到了有關(guān)數(shù)論方面的“閑書”。

劉漢清告訴記者,當(dāng)他看到數(shù)學(xué)的“優(yōu)美”之后,他就瘋狂地“愛上了”,深入其中不能自拔。最初,他還會(huì)關(guān)注到自己的專業(yè)課,但是漸漸地,他就完全陷入了數(shù)論的“優(yōu)美”中,專業(yè)課也荒廢了。

劉漢清說,他熱愛數(shù)學(xué),可能也是受了徐遲的報(bào)告文學(xué)作品《哥德巴赫猜想》的影響。1979年,當(dāng)他正準(zhǔn)備高考時(shí),看到了這篇文章,在他的心中種下了一顆數(shù)學(xué)的“種子”。

肄業(yè)回到老家

當(dāng)劉漢清還沉浸在數(shù)學(xué)世界時(shí),時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了臨近畢業(yè)。

“大概是從大三的下半學(xué)期開始,我就不怎么去上專業(yè)課了,幾乎每天都在看數(shù)論研究方面的書。”劉漢清說,臨近畢業(yè),自己還有許多專業(yè)課沒有及格。

1984年,臨近畢業(yè),系里對(duì)劉漢清的決定是,讓他再留校一年學(xué)習(xí)專業(yè)課,如果能夠全部及格,就發(fā)畢業(yè)證,“我當(dāng)時(shí)也根本沒有在意這些,還是自己研究自己的,專業(yè)課還是沒有去上過。”他說,當(dāng)時(shí)他已經(jīng)沉浸進(jìn)去了,再也沒想其他的事情。

一年之后,他的多門成績依舊不及格。臨近畢業(yè)前的一個(gè)月,系里寫信、打電話、發(fā)電報(bào),終于將劉漢清的父親請(qǐng)到了哈爾濱。

“當(dāng)時(shí)系里的女老師,一看到我就哭了,她拿出了漢清前兩年的成績單,都是優(yōu)秀。”劉漢清的父親說,當(dāng)時(shí)老師告訴他,漢清是個(gè)聰明的孩子,但是就是不學(xué)專業(yè)課,他們也拿漢清沒辦法了。

系里只能給劉漢清發(fā)肄業(yè)證書,而不是畢業(yè)證。

“當(dāng)看到父親的那一刻,我心里還是挺不好受的。”劉漢清回憶說,他已經(jīng)記不清是自己到火車站接的父親,還是父親找到宿舍的樓下,但當(dāng)父親從系里出來,父子相見之后,除了內(nèi)心不好受,兩人都無話可說。“還能說什么呢。”

第二天,劉漢清的父親就離開了哈爾濱。一個(gè)月后學(xué)校放暑假,劉漢清的同學(xué)陪著他回到了泰州。

“成果”不受重視

回到家鄉(xiāng),當(dāng)劉漢清來到家門口見到父母的那一刻,那種曾經(jīng)“難受感”又來了。

這種“難受感”讓劉漢清停止對(duì)數(shù)學(xué)的研究一個(gè)多月,“沒有心情。”劉漢清說,但是之后,他又研究起了數(shù)學(xué)。

兩年時(shí)間,劉漢清只是瘋狂地研究數(shù)學(xué),其他的一概不管。

“長發(fā)披肩,胡子拉碴。靠近床頭的是一口米缸,米缸上面是木頭做的蓋子,蓋子上面是數(shù)學(xué)書、詩集(研究數(shù)學(xué)之余,他還寫現(xiàn)代詩)、稿紙。”劉漢清的高中同學(xué)陳明(化名)向記者描述,1987年他見到劉漢清時(shí)的情景。

他說,他感覺當(dāng)時(shí)劉漢清如果再不與人接觸就“瘋了”,他真的已經(jīng)到了瘋狂的狀態(tài)。旁邊的劉漢清則回應(yīng)說,如果沒有碰到陳明,說不定自己早就瘋了。

陳明給他帶來了新的生活,邀請(qǐng)他到自己家去住,接觸外界的人和事。不過他每天作息的時(shí)間總是顛倒的,“每次我回家吃中午飯的時(shí)候,他才剛洗漱完。”陳明說,盡管每天劉漢清還在做研究,但不同的是,那是他終于會(huì)到外面走走,與別人聊聊天。

1990年前后,劉漢清覺得自己已經(jīng)研究出了初步“成果”,并告訴了陳明。“成果”究竟對(duì)不對(duì)?兩人只能找尋專家來評(píng)定。他們不但找到了遠(yuǎn)在美國的同學(xué)翻譯了論文,并發(fā)表在了網(wǎng)上,還專程找到了北京的數(shù)學(xué)專家潘承彪,來看一看他研究的“成果”。

然而,國外除了有位挪威的專家問了個(gè)問題,得到了劉漢清的回復(fù),便杳無音信了。潘承彪則回復(fù),他的論文中有個(gè)論點(diǎn)未經(jīng)證明,接下去的論證沒有意義,“意思即不需再往下看了。”

“我研究的是‘素?cái)?shù)在自然數(shù)中的分布’。”劉漢清至今仍記得自己的題目,但是具體的內(nèi)容,則需要“回想回想”,“畢竟,有些年沒有再看了。”

睡覺時(shí)都在演算

初步的“成果”雖然沒有得到肯定,但這并沒有影響劉漢清研究數(shù)學(xué)的熱情,唯一影響到他的是自己的身體。

大概在十年前,劉漢清的身體開始變得很差。最難受的,就是失眠。劉漢清到了鎮(zhèn)上的診所看過之后,醫(yī)生告訴他,他患了焦慮癥,建議他服用“安定”,起到鎮(zhèn)靜的作用。

“每次吃了藥之后,才能睡上一兩個(gè)小時(shí)。我的生活全都亂了。”劉漢清說,他睡覺時(shí)的腦袋還一直在運(yùn)作,停不下來。他不得不把所有有關(guān)數(shù)學(xué)的書都收了起來,“看不到,也就不會(huì)想了。”

陳明說,當(dāng)時(shí)他和劉漢清聊天的時(shí)候,不一會(huì)兒,他就要從口袋里拿出來一顆“安定”塞到嘴里,不用喝水,就直接吞了下去。“他說每天就吃七八顆,我覺得應(yīng)該不止。”

“所以,我就暫停了我的研究。”劉漢清說,他希望等身體好一些了,再繼續(xù)自己的研究。“身體實(shí)在吃不消了。”

當(dāng)記者說到“停止”兩個(gè)字,劉漢清非常認(rèn)真地糾正說,并不是“停止”,而是“暫停”。

劉漢清如今的主要任務(wù)就是要“養(yǎng)身體”,至于農(nóng)活,自己不會(huì),也就不去做了。

其間,陳明曾介紹劉漢清到學(xué)校里當(dāng)老師,但是劉漢清被以“身體不行”遭到婉拒。

劉漢清說,他還會(huì)時(shí)不時(shí)忍不住去想數(shù)學(xué),每到這時(shí),他就會(huì)“控制自己”,暗示自己“別想了,別干了”。

父母:他的研究肯定能出成果

沒有工作,沒有結(jié)婚,不干農(nóng)活。劉漢清的父母并沒有因此懷疑過自己的兒子,他們相信,自己的兒子很聰明,兒子做的研究肯定能夠做出來。

“曾經(jīng)也勸過他,但是他不聽,說了也沒用。”劉漢清的母親說,剛開始時(shí),他們也希望兒子工作、結(jié)婚,但是后來,也就隨了兒子的想法了。

“有人說漢清啃老,但實(shí)際上沒有。”陳明向記者介紹說,戴南鎮(zhèn)是“中國不銹鋼名鎮(zhèn)”,經(jīng)濟(jì)發(fā)展得比較早,也比較快。一般人就算是沒有工作,也不會(huì)因?yàn)樨毨Ф也婚_鍋。更何況,劉漢清對(duì)于生活的要求并不高,有的吃、有的住就知足了,“家人做什么,漢清就吃什么。”

劉漢清的母親告訴記者,她現(xiàn)在最擔(dān)心的,就是兒子研究的成果,由于沒有發(fā)表過,可能被其他人“盜取”了。有時(shí)候看到電視上有個(gè)專家發(fā)表了什么論文,然后得了什么獎(jiǎng),就覺得,他可能是“盜取”了兒子研究的成果。

劉漢清的母親始終相信,自己的孩子很聰明。就算沒有大學(xué)畢業(yè),也沒有工作、結(jié)婚,但還是個(gè)聰明的孩子。

生活的擔(dān)子也更多地落在了劉漢清父母的肩上。劉漢清說,他心里對(duì)父母還是很感激的,但是嘴上卻沒法說出來,“和很多中國的家庭都是一樣的。心里感激,但是說不出來。”

未來:還會(huì)繼續(xù)研究數(shù)學(xué)

在村子里,劉漢清家是唯一一戶還在燒柴做飯的家庭。在他家的四周,幾乎家家戶戶都建起了二層小樓,墻上貼著的白色瓷磚,在陽光的照耀下異常明亮。

劉漢清家的門口,則是兩扇木頭圍成的柵欄,幾乎長年累月地開著。院子里,是父母在外做工時(shí)撿回來等待去賣的塑料瓶、紙殼和玻璃瓶。

在劉漢清家的北屋,中間的堂屋和劉漢清所住的東屋,房頂?shù)穆┒匆呀?jīng)可以看到外面的天空。劉漢清的床上,除了一個(gè)已經(jīng)有些發(fā)黑的蚊帳外,上面還搭著一個(gè)防雨的黑色塑料布。曾經(jīng)用白色塑料布封起來的窗戶,此刻在夏天已經(jīng)全部戳破了洞,不時(shí),屋外的風(fēng)吹進(jìn)屋內(nèi),白色的塑料布隨風(fēng)飄來飄去。

幾年前,村里給劉漢清辦理了低保,每月能領(lǐng)取400元的生活補(bǔ)助。

“三十多年前來到他家什么樣,現(xiàn)在還是什么樣,可能還比過去更破舊了。”陳明說,他已經(jīng)聯(lián)系了高中的同學(xué),還計(jì)劃給劉漢清買個(gè)保險(xiǎn),今后劉漢清老了也能繼續(xù)生活下去。他說,劉漢清這么多年,從來也沒有要求同學(xué)幫過忙,對(duì)物質(zhì)上幾乎沒有任何要求,只是在追求自己喜歡做的事情。

劉漢清告訴記者,他肄業(yè)后曾和幾個(gè)大學(xué)同學(xué)有過書信來往,但是隨著電話、手機(jī)的流行,聯(lián)系也就漸漸斷了。

直到前幾天,村里了解到他的事情后,才集資給他買了一部幾百元錢的手機(jī)。

近幾年,劉漢清發(fā)現(xiàn)他的身體已經(jīng)漸漸好了起來,或許今后不久,他還會(huì)繼續(xù)研究數(shù)學(xué)。但他發(fā)覺,自己有了高血壓,需要每天吃降壓藥,而且手拿東西總是會(huì)抖,“我覺得是肌無力。”

劉漢清偶爾會(huì)到鎮(zhèn)上的網(wǎng)吧上網(wǎng),了解外面世界的變化。

當(dāng)記者問及,他是否回想過自己如果畢業(yè)分配了工作,現(xiàn)在會(huì)是怎樣時(shí)?他想了想,回答道,他的許多大學(xué)同學(xué)現(xiàn)在都是大學(xué)里面的教授了,而他“沒想過假設(shè)的事情”,“不去想了,想了也沒用”。

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)