海口:濕地入城增福祉 守護(hù)生態(tài)惠民生

“五源河國(guó)家濕地公園可能有國(guó)家二級(jí)瀕危保護(hù)植物野生稻。”10月份,五源河國(guó)家濕地公園靠近昌明村附近,一小片酷似雜草的植物引起了全球環(huán)境基金(GEF)海南濕地保護(hù)體系項(xiàng)目宣傳專(zhuān)家盧剛的注意。此后,每隔幾天,盧剛便會(huì)跑來(lái)五源河觀察和記錄。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的等待,11月25日,盧剛終于盼來(lái)了確切結(jié)果,酷似雜草的植物已能觀測(cè)到花絮,呈現(xiàn)出典型的野生稻特征。“現(xiàn)在能肯定,五源河國(guó)家濕地公園有野生稻自然分布。”盧剛高興地說(shuō)。

五源河國(guó)家濕地公園內(nèi)綠意盎然的倒地鈴。石中華 攝

近年來(lái),海口牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念,將水環(huán)境治理作為城市生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手,把生態(tài)治水、河長(zhǎng)制、海綿城市和濕地保護(hù)修復(fù)有機(jī)結(jié)合,推進(jìn)濕地入城,創(chuàng)造出充滿(mǎn)活力、可持續(xù)的城市濕地空間,提升市民游客的獲得感、幸福感以及護(hù)水意識(shí)。五源河國(guó)家濕地公園“驚現(xiàn)”的野生稻,就是海口濕地入城給海口人民帶來(lái)的生態(tài)福祉。

記者 龍易強(qiáng)

“植物大熊貓” 現(xiàn)身五源河

野生稻雖有“植物大熊貓”美譽(yù),但長(zhǎng)相并不“出眾”,在未開(kāi)花時(shí)與雜草無(wú)二,不怎么引人注目。與自己的子孫后代——現(xiàn)代栽培水稻相比,野生稻有節(jié)有芒更加堅(jiān)挺和高大,開(kāi)花時(shí)可高達(dá)一米多。

“此次發(fā)現(xiàn)的野生稻有兩處分布點(diǎn),每處面積在10平方米左右。”11月25日,盧剛告訴記者,在之前五源河的考察活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)野生稻的記錄。此次發(fā)現(xiàn)的野生稻分布點(diǎn),是目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的離海口市區(qū)最近的分布點(diǎn)之一,不僅豐富了五源河濕地公園的本底資源,更是海口開(kāi)展?jié)竦乇Wo(hù)和城市生態(tài)修復(fù)成果的體現(xiàn)。

據(jù)了解,野生稻是現(xiàn)代栽培稻谷的祖先。由于長(zhǎng)期受到自然的選擇,野生稻形成了較強(qiáng)的抗病性和抗逆性,其中蘊(yùn)藏著大量的抗病蟲(chóng)、抗旱、耐寒、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和高光效等優(yōu)良基因,它們是水稻育種的寶貴遺傳資源,對(duì)解決國(guó)家糧食安全、維護(hù)人類(lèi)生存發(fā)展具有重大意義。

11月25日,在五源河國(guó)家濕地公園中游的昌明村附近發(fā)現(xiàn)野生稻分布點(diǎn)。 盧剛 供圖

中國(guó)發(fā)現(xiàn)有普通野生稻、藥用野生稻和疣粒野生稻共3種野生稻,海南是我國(guó)僅有的兩個(gè)同時(shí)具有3種野生稻的省份之一,主要分布于海口、三亞、樂(lè)東、萬(wàn)寧等市縣。早在1992年,野生稻就被正式列入國(guó)家二級(jí)保護(hù)的瀕危物種,國(guó)家在海南設(shè)立的第一批原生境保護(hù)點(diǎn)保護(hù)的對(duì)象也全部是野生稻。

“野生稻屬于典型的濕地水生植物,對(duì)所屬生境依賴(lài)度很高,目前發(fā)現(xiàn)的野生稻一般生長(zhǎng)在濕地里。”在盧剛眼中,五源河國(guó)家濕地公園這兩處不大的野生稻分布意義重大。野生稻“入”城,這是海口濕地入城后給海口人民帶來(lái)的生態(tài)福祉。

“國(guó)字號(hào)”公園 生態(tài)奇跡多

五源河,源于海口市南部羊山地區(qū),上游的永莊水庫(kù)及周邊大面積的火山熔巖濕地和灌叢沼澤區(qū)是海口市市區(qū)內(nèi)自然生態(tài)保存最為完好的區(qū)域之一,擁有城市內(nèi)稀缺的動(dòng)物棲息地和植被生境。穿越海口市區(qū)西部直達(dá)濱海區(qū)域的五源河中下游,是城市景觀的重要生態(tài)基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì),五源河國(guó)家濕地公園物種非常豐富,規(guī)劃區(qū)內(nèi)分布有427種植物,128種野生脊椎動(dòng)物,生物多樣性豐富,是海口一大特色名片。

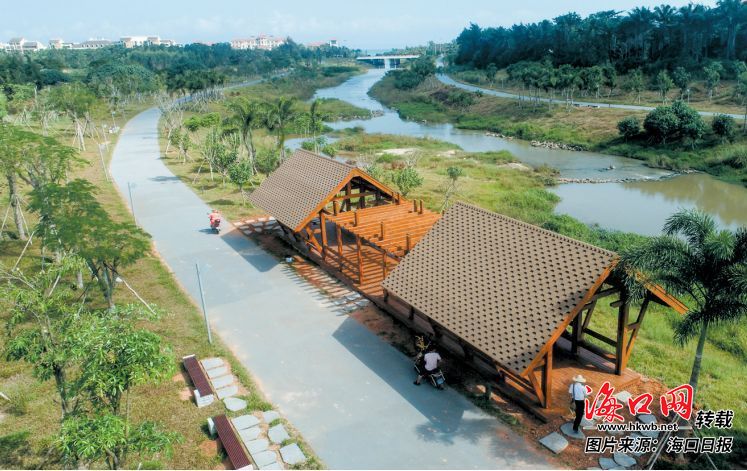

五源河國(guó)家濕地公園宣教長(zhǎng)廊為市民提供休閑場(chǎng)所。石中華 攝

記者從市林業(yè)局了解到,五源河國(guó)家濕地公園規(guī)劃總面積1300.58公頃,其中濕地面積958.39公頃。集濕地資源保護(hù)、濕地生態(tài)修復(fù)、濕地景觀展示、濕地文化宣揚(yáng)功能于一體的五源河國(guó)家濕地公園,全面加強(qiáng)公園內(nèi)濕地生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)保育工作,通過(guò)對(duì)水源、水質(zhì)、動(dòng)植物及其棲息地保護(hù)等措施,控制人為干擾,改善水質(zhì),維護(hù)濕地公園內(nèi)濕地生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和豐富生物多樣性。同時(shí),通過(guò)濕地知識(shí)科普、濕地功能宣傳、濕地景觀展示等內(nèi)容,提高公眾濕地保護(hù)意識(shí)。在保護(hù)濕地資源的前提下,公園結(jié)合流域?qū)嶋H情況開(kāi)展?jié)竦赜^賞、體驗(yàn)等生態(tài)旅游項(xiàng)目,促進(jìn)人與自然的和諧相處,帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

如今,走進(jìn)五源河國(guó)家濕地公園,蜿蜒的自然河道里水流潺潺,獨(dú)具特色的濕地景觀引人入勝,富有活力的親水環(huán)境吸引游人駐足,一個(gè)又一個(gè)生態(tài)奇跡在這里冒出,越來(lái)越多的“國(guó)字號(hào)”動(dòng)植物在此“定居”。藍(lán)胸秧雞帶著“萌娃”在草叢中覓食、白額燕鷗在五源河出海口處集群飛舞、褐翅鴉鵑在河邊梳洗羽毛、“最美小鳥(niǎo)”栗喉蜂虎和藍(lán)喉蜂虎在沙土堆上筑巢棲息……五源河“國(guó)字號(hào)”濕地公園名副其實(shí)。

踐行新理念 治水成典范

近年來(lái),海口通過(guò)轉(zhuǎn)變治水理念,創(chuàng)新工作思路,把生態(tài)治水、河長(zhǎng)制、海綿城市和濕地保護(hù)恢復(fù)有機(jī)結(jié)合,創(chuàng)造出充滿(mǎn)活力、可持續(xù)的城市濕地空間,為海口市進(jìn)一步深化改革開(kāi)放提供最強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和最大的本錢(qián)。今年7月份,五源河“生態(tài)水利工程+濕地公園”作為先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型,向全省推廣。

“公園在建設(shè)的過(guò)程中,我們按照生態(tài)化、海綿化打造濕地公園,打破了河道取直禁錮,按照自然形態(tài)讓河道彎彎曲曲,水流順勢(shì)蜿蜒前行,不僅從視覺(jué)上感覺(jué)河面水域變寬闊,具有景觀美,水的緩慢流淌,也為魚(yú)類(lèi)、貝類(lèi)提供了良好的生境,吸引了不少動(dòng)物在這里棲息覓食。”海口市濕地保護(hù)管理中心相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,五源河國(guó)家濕地公園的建設(shè)中,充分利用上游火山熔巖濕地和灌叢沼澤區(qū)的生態(tài)資源,采用本地火山巖、本地花草、本地紅樹(shù)植物和本地土石材料來(lái)突出海口特色,使海口城區(qū)與濕地自然景觀風(fēng)格統(tǒng)一,營(yíng)造出了良好和諧的動(dòng)植物生存環(huán)境。“通過(guò)建立生物多樣、穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng),不僅改善了五源河水環(huán)境,還為下一步引入南渡江水,促進(jìn)水循環(huán)創(chuàng)造健康條件。”

作為曾經(jīng)的南渡江引水工程的子項(xiàng)目,海口堅(jiān)持世界眼光、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、海南特色、高點(diǎn)定位,在同樣的治理預(yù)算內(nèi),將五源河單一的河流治理轉(zhuǎn)變?yōu)榧骖櫳鷳B(tài)修復(fù)與行洪功能的綜合治理。如今,五源河國(guó)家濕地公園里,一個(gè)個(gè)紅樹(shù)林樹(shù)島通過(guò)棧道連通,生態(tài)護(hù)岸與沙洲、深潭、淺灘縱橫交錯(cuò),自然蜿蜒的柔性河流使景觀與周?chē)h(huán)境融為一體,兩岸周邊遍布雨水花園、生態(tài)草溝、青蛙塘等小微濕地。五源河治理工程通過(guò)借鑒國(guó)外先進(jìn)的系統(tǒng)治水理念,統(tǒng)籌考慮防洪與生態(tài)修復(fù)的需要、景觀與環(huán)境的和諧、功能與美觀的統(tǒng)一,正在向廣大市民游客呈現(xiàn)富有活力、美麗潔凈的親水環(huán)境。

?

相關(guān)鏈接:

海口“國(guó)際濕地城市” 融媒體行走進(jìn)潭豐洋東寨港《我把濕地畫(huà)進(jìn)日歷》活動(dòng)海口舉行 百幅畫(huà)作入圍初評(píng)

發(fā)現(xiàn)海口濕地之美 “國(guó)際濕地城市” 媒體行活動(dòng)啟動(dòng)

海口羊山濕地登上央視《地理中國(guó)》

韓國(guó)濟(jì)州市考察團(tuán)點(diǎn)贊海口“濕地入城”

?

·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

93428404-372f-4ef0-8344-69a56bae9d94.jpg)

342bb611-b554-40bb-b9c8-426a1476c36b.jpg)

b5a3555a-2fa5-4f4a-a923-e53aa9e145cb.jpg)

36fbcd37-21c6-4ac9-a8b9-8fdcaa63f9d7.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)