椰城守藝人|古法制糖師:堅守技藝40余載 在創新中尋求發展

冬季的海口,天氣依然溫和。2020年11月26日,在位于遵譚鎮的一家古法制糖廠內,66歲的第五代傳承人吳奇珍正忙著指導工人按要求對廠房進行裝修升級,以迎接即將到來的制糖高峰期。在不遠處,兩個大石碾靜靜躺著,安然恬靜,默默訴說著古法制糖的過去。“那是祖輩古法制糖時必備的工具之一,舍不得扔掉,就留在那里當做紀念。當然,這也是在時刻提醒著我,祖祖輩輩留下來的古法制糖手藝,不能丟!”吳奇珍說。

位于遵譚鎮的甘蔗林,也是古法制糖的原料產地。邵陽 攝

歷史:穿越600年光陰 一塊糖一份情

據史料記載,傳統制糖業在遵譚鎮已有600多年的歷史。遵譚鎮是傳統土法制糖的重要地區之一,有“萬輔糖寮”的美譽。利用傳統古法工藝制成的紅糖,是海南農副產品中的一大特產,以本地甘蔗為原料,經過榨汁、煮熬、凝固等工藝制作而成,具有較高的營養和藥用價值。

“數百年前,我們祖先從府城搬遷至此,不久后為了生存,便開始種植甘蔗,利用古法工藝制糖。”吳奇珍告訴海口網記者,在他的記憶中,他爺爺那時和村民們一起用牛拉石碾的傳統方式壓榨出甘蔗汁,再用大鍋蒸煮制作紅糖。1967年,村里才購買了壓榨機和柴油機,運用于制糖,這不僅節省了大量人力,還提升了效率。從小耳濡目染的吳奇珍1972年初中畢業后,便回到家鄉追隨父親,開始學習古法制糖技藝。

制糖業也被稱為“甜蜜的事業”,但背后需要付出大量心酸的汗水。“制糖首先學的就是如何運用機器壓榨甘蔗汁,還得學會修理壓榨機。機器只要運行起來就得24小時不停歇,常常需要連續熬夜。”吳奇珍回憶道,學習如何蒸煮,不僅要克服高溫,還要持續好幾個小時守在鍋邊。只有歷經10余小時的歷練與守候,才能制作出合格的紅糖。每一塊糖都飽含著他們的一份情感。“當時可謂是糖在鍋里‘熬’,人在廠里‘熬’。”吳奇珍笑著說,但也算熬過來了。1980年,深得“真傳”的他開始獨立經營土法制糖廠。

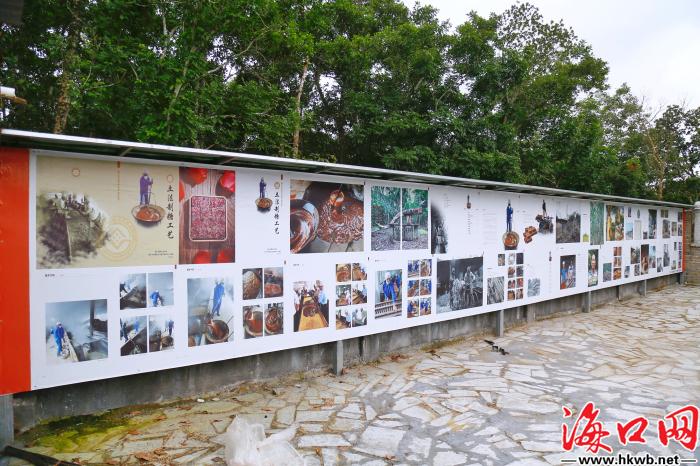

糖廠外介紹古法制糖的文化墻。邵陽 攝

制作:從選料到成糖 嚴格把關每一道工序

1989年前后,土法制糖廠憑借良好的工藝,不僅暢銷海南本土,還遠銷上海、山東等地,甚至出口到日本等國,名聲在外。1992年,遵譚一帶就有45家土法制糖廠。但由于供過于求,加上部分制糖廠追求產量,質量上把關不嚴,導致口碑下降,銷量也隨之下滑,不少制糖廠無奈關門。如今,隨著科技的發展和工業化的沖擊,土法制糖廠更是寥寥無幾。目前,吳奇珍經營的土法制糖廠也是遵譚鎮唯一一座規范化土法制糖廠。

為了保證質量,從選料開始,吳奇珍嚴格把關每一道工序。“農歷十月底至來年一、二月是甘蔗的成熟期。挑甘蔗一定要挑選到12月份及以后的成熟甘蔗,那時候的甘蔗甜度才最適合制作紅糖,之后將甘蔗壓榨成甘蔗汁,放入一口大鍋中過濾。進入煮熬階段,需用木材和甘蔗渣作為柴火加熱大鍋,煮沸2到4個小時,再加入海石灰進行中和,人工不停地攪拌,從而去掉泡沫和雜質,不斷蒸發水分。”吳奇珍介紹,由最初的甘蔗汁到糖水再到糖漿,大約需要8到12個小時,整個過程都要注意時間、火候、色澤、粘度等。何時需要旺火猛煮,何時需要文火慢熬,制糖師傅必須拿捏得恰到好處,十分考驗功力。最后才將糖漿倒入模具中,凝固、風干制成糖塊。紅糖看似硬如石頭,但只要輕輕咬一口,口感自然清甜,甜而不膩。

吳奇珍正在查看制糖的設施設備。邵陽 攝

創新:打造古法制糖品牌 計劃推出椰子紅糖

2017年,由于常年熬夜,吳奇珍的眼睛出了問題——眼膜穿孔,做了兩次手術仍不見好,視力嚴重受損,看東西模糊不清。“雖然眼睛看不清,但我可以用鼻子聞氣味、用嘴巴嘗味道,來把關紅糖的質量。”吳奇珍說,“我要親自盯著每一個環節,不然我實在不放心,躺在床上也難以入睡。”

由于多種原因,吳奇珍的土法制糖廠近幾年一直處于入不敷出的狀態,“有時也想不干這行了,但心里割舍不掉糖廠和這門手藝!”

如今,吳奇珍的土法制糖廠也正尋求著新的發展之路。從今年8月份開始,吳奇珍借了30多萬元,對糖廠進行改造,整頓環境,更新設備,與時俱進,形成產業。在產品的創新方面,計劃在已推出的姜糖、玫瑰糖、紅棗糖基礎上,增加具有海南本土特色的椰子紅糖。同時考慮與本土企業合作,打造自己的古法制糖品牌,將產業做大做強。“等經濟效益好了,相信會有更多村民學習古法制糖這項技藝。”吳奇珍說。

糖廠推出的紅糖產品。邵陽 攝

傳承:兒子接過古法制糖“接力棒” 期待星星之火燎原

吳奇珍的古法制糖廠也是海口市(省級)非物質文化遺產項目——土法制糖工藝傳承基地,每年,都會有人慕名前來學習古法制糖技藝,但大多無果而終。“年輕人不愿吃這份苦,而且收入不高,所以更愿意出去闖一闖。”吳奇珍說,現在遵譚鎮真正掌握傳統古法制糖技藝者僅有5人左右,年齡都在50歲以上,后繼乏人。

2017年開始,由于吳奇珍的眼睛不好,兒子吳崇剛回到老家開始學習古法制糖技藝,現在成為了第六代傳承人。“看到兒子很努力地去學習和傳承古法制糖技藝,能讓這門技藝傳承下去,我就放心了!”吳奇珍激動地說,期待“星星之火,可以燎原”。

記者劉杰

(海口網1月26日訊)

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

cca7d47c-d4d8-4326-b55c-9011581d859e.jpg)

80c7e9c2-be5b-45a2-91b8-dd8eb433f382_zsize.jpg)

7171f241-e85c-416f-895d-f246b99f0844.jpg)

5bcc3c04-7f81-4e4a-9840-831f5806fd95.png)

1778e49c-784f-4fbd-bef8-b5a99232e57c.jpg)

d03110c9-20ad-4ffc-b75f-4f659b29d8fa.jpg)

1fb5b768-69f0-4423-accf-30cf422eefb6.jpg)

7b8b08e2-60d2-4712-ba3c-48862d673e4a.jpg)