7月18日,清遠(yuǎn)市香港幸福小學(xué)的“幸福廚房”建成后,孩子們共進(jìn)“幸福午餐”。

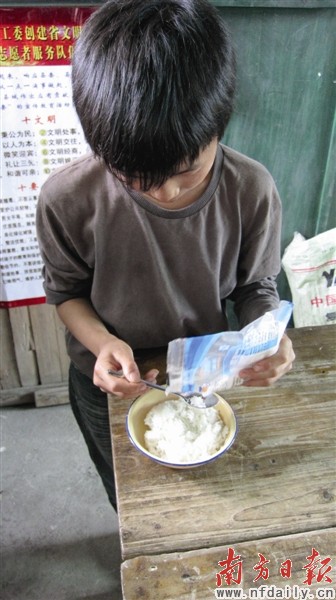

在“幸福廚房”建成前,一小勺鹽、一盆白米飯加入開水拌勻,就是這位清遠(yuǎn)市香港幸福小學(xué)學(xué)生的午餐。

引 言

“吃吧!”馮路養(yǎng)飛快地一揚(yáng)手,教室里開始碗筷叮當(dāng),50多個(gè)孩子一塊兒吃起飯來就像一籮食桑的春蠶,十幾分鐘工夫便把桌上的幾盆冬瓜燒肉一掃而光。

這一天是7月18日,“幸福廚房”在清遠(yuǎn)市陽山縣陽城鎮(zhèn)香港幸福小學(xué)建成后,南方日報(bào)記者第一次有機(jī)會與孩子們共進(jìn)午餐。飯后,3個(gè)高年級女生自發(fā)到廚房洗鍋刷碗,一年級的小姑娘陳志霞偷偷跟了進(jìn)去,出來的時(shí)候她掩飾不住竊喜,背地里向記者攤開手,原來手里握著一把烤得半糊的玉米粒。

從前,冰涼的玉米糊是她的午餐,現(xiàn)在,噴香的烤玉米是她的零食。

就在幾個(gè)月前,就在這間學(xué)校,孩子們拿鹽開水泡白米飯吃的景象還歷歷在目。那時(shí)他們告訴記者:“我們自己會做飯,我們只是需要一間廚房。”

而今,“幸福廚房”給他們帶來顯而易見的實(shí)惠:熱氣騰騰的飯菜,自己種菜、下廚、烤紅薯和玉米的快樂,以及更長期的外來志愿者服務(wù)。“這是一個(gè)一舉多得的計(jì)劃。”校長馮路養(yǎng)說,“我希望能將我們學(xué)校的‘幸福’與更多的孩子們分享。”

那么,我省還有多少孩子需要“幸福廚房”?趁著暑假,南方日報(bào)派出多路記者赴省內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校調(diào)查采訪,聽到了更多的感人故事,看到了更多的期盼眼神。

南方日報(bào)“幸福廚房”計(jì)劃在全省范圍內(nèi)選取更多符合條件的農(nóng)村小學(xué)建設(shè)更多的“幸福廚房”,我們也期待有更多符合條件的學(xué)校主動加入。

為一家人做飯的小姑娘

“我很辛苦啊!”當(dāng)13歲的女孩沈蓮花垂下眼瞼,輕聲吐露自己的命運(yùn)時(shí),周圍人都沉默了。

她是清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三排鎮(zhèn)橫坑小學(xué)的四年級學(xué)生。由于個(gè)頭矮小,骨瘦如柴,她看上去像是才七八歲。

和所有的留守兒童一樣,沈蓮花的父母多年前就開始外出打工,留下她和兩個(gè)弟弟、一個(gè)妹妹和年邁的奶奶一起生活。大弟弟10歲,上一年級。8歲的妹妹還沒上學(xué),在家里照顧著4歲的小弟弟。

因?yàn)槟棠棠赀~,排行老大的沈蓮花成了家里的支柱,小小年紀(jì)便要撐起整個(gè)家。每天,家里起床最早的人是她。天還沒亮,她就要獨(dú)自把一家人的早飯和午飯都準(zhǔn)備好,把自己和弟弟的午餐裝進(jìn)飯盒。

她的家距離學(xué)校大約有5公里的路程,待她打理好家里的一切,帶著弟弟一起趕到學(xué)校時(shí),往往第一節(jié)課都已經(jīng)開始了。

中午,當(dāng)沈蓮花和大弟弟在學(xué)校嚼著從家里帶來的冷飯時(shí),她的奶奶、妹妹和小弟弟也在家里吃著她一早做好的飯菜,紅薯、玉米、白菜、南瓜是這家人飯桌上不變的主題。

她從來沒有想過吃冷飯有什么不好,也沒有“奢求”過改變。“肚子餓了,冷飯也要吃啊。”她的語氣淡淡的,沒有半點(diǎn)怨言。

窮人的孩子早當(dāng)家,像沈蓮花這樣的留守兒童,在連南的大山里多得就像路邊的野草。

唐春生是三排鎮(zhèn)南崗小學(xué)三年級的學(xué)生,居住在千年瑤寨,往返學(xué)校一趟需要走兩個(gè)小時(shí)的山路。10歲的唐春生一般在早上6點(diǎn)起床與哥哥一起做飯。灶臺齊他的胸口高,但他驕傲地宣稱自己已經(jīng)能夠獨(dú)立地做出一頓飯了。

他的同班同學(xué)中,半數(shù)以上都是帶飯到學(xué)校當(dāng)午餐,早就習(xí)慣了一年四季吃冷飯。“也還有些熱氣,就可以吃。”唐春生說。

南崗小學(xué)現(xiàn)有學(xué)生89人,其中31名學(xué)生是自帶午飯到學(xué)校就餐。學(xué)校沒有食堂,8名教師的午餐各自解決。

橫坑小學(xué)是連南縣規(guī)模最大的一所村小,現(xiàn)有學(xué)生413人,在校吃午餐的學(xué)生158人,占全校學(xué)生總數(shù)的40%,基本上是從家里帶飯。學(xué)校有一間教工食堂,是由香港基督教播道會恩福堂捐資4萬余元興建的。如果冬天學(xué)生們帶來的飯菜實(shí)在太冷難以下咽,他們可以要求教工食堂的師傅幫忙加熱,但這僅限于少數(shù)幾個(gè)膽子比較大的學(xué)生。

回家吃飯的路太遙遠(yuǎn)

上學(xué)路途遙遠(yuǎn),午休時(shí)間不夠回家吃飯,是大多數(shù)山區(qū)孩子在校午餐的原因。

7月21日,輾轉(zhuǎn)繞過“山路十八彎”,記者來到群山腳下的陽山縣江英鎮(zhèn)坑邊小學(xué)。學(xué)校共有學(xué)生181人,老師8人。學(xué)生來源分散,方圓6公里內(nèi)的30多個(gè)自然村都有學(xué)生在此上學(xué),因此普遍路途遙遠(yuǎn)。

今年6月,江英鎮(zhèn)中心小學(xué)校長黃壇生看到南方日報(bào)關(guān)于“幸福廚房”的報(bào)道后,便通知坑邊小學(xué)以及更遠(yuǎn)的廟埪小學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)生在校午餐人數(shù)。

據(jù)學(xué)校摸底調(diào)查得出的數(shù)據(jù),廟埪小學(xué)全校60多名學(xué)生,從家到學(xué)校步行路程在60分鐘以上的有16人,基本都帶飯?jiān)谛N绮汀6衲昵锛緦⒃诳舆呅W(xué)就讀的所有學(xué)生當(dāng)中,距離學(xué)校步行路程在40分鐘以上的有48人。

最遠(yuǎn)的學(xué)生住在嶺背六洞、大塘坪蘇和凼等村,來一趟學(xué)校需要一個(gè)半小時(shí)甚至兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間。如果碰上刮風(fēng)下雨的壞天氣,孩子們則需要花更長的時(shí)間才能到學(xué)校,往往在路上就被淋得全身透濕。

為照顧這些學(xué)生,坑邊小學(xué)只得推遲上課,提早放學(xué),早上9時(shí)30分才上第一節(jié)課,下午4時(shí)30分就放學(xué)了。

在學(xué)校的教師辦公室的黑板上,有一份粉筆手書的教師接送學(xué)生路隊(duì)安排表。因?yàn)閷W(xué)生來去學(xué)校的路途實(shí)在太遠(yuǎn),學(xué)校將學(xué)生們按照家庭住址分成上洞、下洞、馬巷、坑氹4個(gè)片區(qū),每天安排老師分頭將各片區(qū)的學(xué)生接送到指定的安全地帶。

這些上學(xué)路途遙遠(yuǎn)的學(xué)生大都是帶飯到學(xué)校午餐,據(jù)黃壇生統(tǒng)計(jì),上學(xué)期在校就餐的學(xué)生有60多人,下學(xué)期可能有48人。他們帶的多是白米飯,中午拿出來加點(diǎn)油或鹽調(diào)味。還有一些孩子是自帶番薯、芋頭等雜糧,或是用礦泉水瓶裝上一些麥羹或玉米羹。

每天為學(xué)生燒開水的校長

“我們不是沒有想過要解決學(xué)生吃午飯的問題,但最大的難題還是經(jīng)費(fèi)。”坑邊小學(xué)校長黃伙養(yǎng)說,現(xiàn)在學(xué)校連教工食堂都沒有,老師們都是用電飯煲、煤氣爐在自己的房間解決吃飯問題。

黃伙養(yǎng)希望能將學(xué)校現(xiàn)有的空余校舍改建成“幸福廚房”,由學(xué)生自帶米、菜、油,然后采取“大帶小”的方式,讓高年級的學(xué)生帶著低年級的學(xué)生一起,自己動手做飯。

在記者所到的學(xué)校,經(jīng)費(fèi)是困擾校長們的一個(gè)普遍問題。沒有經(jīng)費(fèi),他們只能想方設(shè)法、盡其所能地改善現(xiàn)狀。

楊桂梅,清遠(yuǎn)市陽山縣大清小學(xué)校長,每天中午要用一個(gè)5升的電飯鍋燒3鍋熱水,供20多個(gè)學(xué)生泡熱他們早上從家里帶來的午餐。

這20多個(gè)學(xué)生大多住在龍井村和洋禮洞村,上學(xué)需要走近1個(gè)小時(shí)的山路,因此只能帶飯到學(xué)校,就著咸菜、醬油下咽。

一個(gè)電飯鍋、兩個(gè)熱水瓶不夠用,孩子們只能分批排隊(duì),輪流到校長辦公室灌開水。等不及的孩子,在水燒開之前就已經(jīng)把飯吃光了。楊桂梅希望有好心人能夠贈送兩個(gè)電飯鍋和6個(gè)熱水瓶,這樣可以提前把水燒開,不讓饑餓的孩子們等太久。

“當(dāng)然最好的情況就是幸福廚房能夠建立在這里,到時(shí)候?qū)W生自帶米、菜、油,然后由學(xué)校的3個(gè)老師輪流做飯。”楊桂梅說。

建于上世紀(jì)80年代末的大清小學(xué),在校學(xué)生37人,教師3人。一場大雨過后,通往大清小學(xué)的土路滿是泥濘。兩層的教學(xué)樓破敗不堪,樓下兩間教室的窗戶上已經(jīng)找不到一塊完整的玻璃,學(xué)校卻拿不出錢來修補(bǔ)。二樓有一間僅供兩人勉強(qiáng)容身的教工廚房,灶臺上已經(jīng)很久沒有升起炊煙了。

幸福小學(xué)校長的新憂慮

“與大清小學(xué)比起來,我們學(xué)校的孩子真算是‘幸福’了。”與記者同行的幸福小學(xué)校長馮路養(yǎng)感慨說。然而,他最近卻遇到了新的難題。

上學(xué)期末,幸福小學(xué)六年級有10個(gè)學(xué)生畢業(yè)升初中,除一個(gè)隨父母去清遠(yuǎn)上學(xué)外,其他9個(gè)都被分到了鎮(zhèn)中心小學(xué)水口學(xué)校。這意味著他們上學(xué)路程更遠(yuǎn),但學(xué)校卻無法提供食宿。馮路養(yǎng)正在四處托人幫他們在學(xué)校附近找房子租住,而在幸福小學(xué)剛剛建成不久的“幸福廚房”,這些學(xué)生才享用了不到一個(gè)月,因新學(xué)校條件限制,不久又要恢復(fù)自帶午飯的。

水口學(xué)校是2009年由陽城鎮(zhèn)第二小學(xué)與第二中學(xué)合并而成的鎮(zhèn)中心學(xué)校,現(xiàn)有學(xué)生1340余人。學(xué)校目前只有一間教工食堂,空間有限,小學(xué)部以及中學(xué)部的130多名老師們都只能分批分時(shí)段就餐。偌大的學(xué)校至今沒有學(xué)生食堂,100多名在校午餐的學(xué)生只能靠自帶午飯或者家長送飯。

每天中午,水口學(xué)校門口都擠滿了自行車和簡易電動車,他們都是來給孩子送午飯或者接孩子回家吃飯的學(xué)生家長。高年級學(xué)生則是自己騎自行車回家吃午飯,路途遠(yuǎn)的也得40多分鐘才能回到家。不少學(xué)生嫌麻煩,中午就在學(xué)校附近的小賣部隨便買些零食填飽肚子。

即使是家離學(xué)校近或者在附近租房住的學(xué)生,中午回去之后還要自己打理生活,往返路程加上做飯所需的時(shí)間,午休的兩個(gè)小時(shí)很快就過去了,他們根本來不及休息又要繼續(xù)下午的課程,一些學(xué)生往往因此而遲到,下午學(xué)習(xí)效率低下。

水口學(xué)校校長陳家雄說,如果能建成“幸福廚房”,學(xué)校可以調(diào)配專門的職工為學(xué)生做飯菜,不光是現(xiàn)在在校午餐的學(xué)生,很多原本中午回家吃飯的學(xué)生也會愿意在學(xué)校就餐。“不僅比外面便宜,起碼學(xué)校能夠保證飲食的衛(wèi)生安全,節(jié)約時(shí)間,家長也會歡迎。”

馮路養(yǎng)也認(rèn)為,水口學(xué)校是一所比較大的中心學(xué)校,如果建成“幸福廚房”,受惠學(xué)生的規(guī)模會更大,發(fā)揮的作用也會更大。記者 趙新星實(shí)習(xí)生 高金花 發(fā)自清遠(yuǎn)

?

相關(guān)鏈接

高考作文 快樂.幸福.美好美句美段

陳一冰與何雯娜分手 曾經(jīng)幸福甜蜜的小情侶

?

?

(編輯:童言)