清明上河圖(局部)

自2008年起,清明節(jié)與端午節(jié)��、中秋節(jié)一樣成為國家法定假日后�,也成了一年中重要的“小長假”�。清明節(jié)由來已久���,中國古人歷來很重視清明節(jié),那么在古代清明節(jié)人們放假幾天�����?又是怎么過的?

“漢官五日一假洗沐也”

漢代清明節(jié)尚未成為國家法定節(jié)假日

要說清明節(jié),得先說古代中國的休假制度�����。

在古代中國��,是沒有“星期天”概念的����,但休息日一直存在�。而且,中國古人享受休假的歷史還比較早,至遲在秦漢時(shí)期已有一套相對(duì)成熟的休假制度�����。不同的是��,古代只能休息1天����,而且叫法也不一樣���,現(xiàn)在叫休假��、放假���,古時(shí)稱為“休沐”或“洗沐”。

古人為何把休假稱為休沐���?一個(gè)“沐”字便透露出了端倪,是因定期讓現(xiàn)在叫公務(wù)員的公職人員回家洗頭洗澡���、搞個(gè)人衛(wèi)生需要而產(chǎn)生的。最先享受休沐制度的人群���,應(yīng)該是給皇家當(dāng)差的一批“公務(wù)員”,即所謂“中官”���,也叫“內(nèi)臣”。中官給皇家當(dāng)差����,宮內(nèi)又沒有為他專設(shè)洗澡的地方��,所以只能定期、輪流回家“洗沐”�。

休沐制度推廣開后�����,便形成了一種國家休假制度。唐人張守節(jié)撰《史記正義》中所謂“漢官五日一假洗沐也”��,說的就是這么回事情�。除了“五天制”,漢代休沐還有“十天制”�,即干10天休1天��。

但在漢代,好多有想法的“公務(wù)員”會(huì)主動(dòng)放棄休假���。如與漢哀帝劉欣有“斷袖之好”的董賢,當(dāng)年就是一位中官(太子舍人)�。每到休沐日�,董賢都不“回家洗澡”���,一心陪侍皇帝�����,贏得了劉欣的歡心。因?yàn)槎t長期不休假回家�����,劉欣竟然下令讓董賢將老婆帶到宮內(nèi)住�,方便夫妻相聚。

在漢代的休假制度中,除了休沐這樣的輪休,還有例假。例假更接近現(xiàn)代的法定節(jié)假日概念���,從《漢書·薛宣傳》中透露出的信息看����,漢代國家法定節(jié)假日很少���,起初只有兩個(gè)��,一是夏至��,再是冬至,各放假5天��。到東漢時(shí)增設(shè)“伏日”�。

此時(shí)的清明節(jié),并不是漢朝的國家法定節(jié)日�。

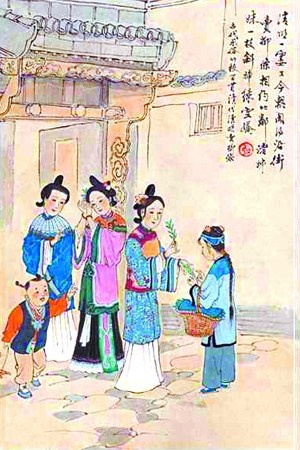

清明弄柳圖

唐肅宗李亨縮短皇帝慶生天數(shù)

清明節(jié)首次成為“黃金周”

唐代的節(jié)假日確實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于秦漢�,多到幾乎泛濫的地步���。全年的節(jié)假日�����,加上每月3天�,全年計(jì)36天的旬休�,唐代公務(wù)員每年平均可以享受的假期近百天��。也就是說�����,唐代“公務(wù)員”一年中有三分之一的時(shí)間都不用上班。

唐朝廷的節(jié)假日是這么安排的:“元正、冬至各給假七日��,寒食到清明四日����,八月十五、夏至及臘日各三日”����。用現(xiàn)代語解釋一下就是:元旦和冬至兩個(gè)節(jié)日��,各放假7天;清明和寒食節(jié)連在一起���,放假4天;夏至���、中秋節(jié)和臘日(臘八)各位放假3天。

唐代清明節(jié)“小長假”安排不需要調(diào)休�����,將寒食�����、清明二節(jié)連著放就行了�����。其間����,也曾有過幾次變化的。到李亨(唐肅宗)當(dāng)皇帝時(shí)�,或許覺得小長假不夠長吧����,又增加了寒食清明節(jié)的假期天數(shù)�,將唐玄宗于開元十七年(公元729年)定下的千秋節(jié)放假3天的規(guī)定,減為放假1天,而將寒食清明假期由4天增加到7天——在中國節(jié)假日史上,清明節(jié)首次成為了真正意義的“黃金周”�����。

千秋節(jié)又叫天長節(jié)����,是當(dāng)朝皇帝的生日��。縮短皇帝慶生天數(shù),而增加清明節(jié)的假長,可見唐人對(duì)清明節(jié)的重視�����。事實(shí)上�,唐人也確實(shí)喜歡過清明節(jié),僅從時(shí)節(jié)上說,其時(shí)春暖花開����,正是春游的好時(shí)節(jié)����,既能掃墓�����,又不誤看景,這樣的節(jié)日自然廣受歡迎�����,所以時(shí)人競(jìng)相外出�。從杜甫“著處繁花務(wù)是日,長沙千人萬人出”詩句中�����,便可以想象到唐人清明節(jié)出游��、掃墓的熱鬧景象�。

在李亨之后��,唐代的清明節(jié)假期又有變化�,太子李豫(唐代宗)繼位后���,曾將清明假期改為5天�。但在其子李適(唐德宗)做皇帝的貞元年間(公元785-804年),又恢復(fù)了李亨時(shí)代的做法���,將寒食清明二節(jié)合在一起,假期仍定為7天���,“黃金周”重現(xiàn)。

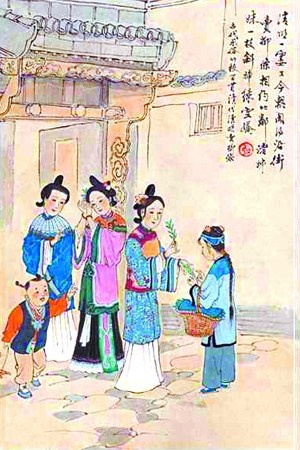

清明掃墓圖

宋代 “清明弄柳”熱鬧非凡

元代清明節(jié)放假3天

到了宋代�,清明節(jié)也是國家法定節(jié)假日�����。宋代繼續(xù)了唐代喜歡放假的做法,寒食與清明兩節(jié)合在一起���,假期也是7天�。而且兩個(gè)節(jié)日已完全融合為一體,并移植進(jìn)了上古時(shí)“三月三”上巳節(jié)的某些娛樂功能,人們出游喜歡來到水邊��。

清明節(jié)也是宋人重要的節(jié)日��,甚至比唐人更看重��,掃墓的風(fēng)俗更濃,這從北宋人張擇端繪于清明時(shí)節(jié)的《清明上河圖》中便可以看出���,首段就是時(shí)人從汴京(今開封)野外掃墓歸來的情景。宋代清明節(jié)里���,皇家和民間都會(huì)舉辦一系列活動(dòng),熱鬧程度不輸元宵節(jié)�����。時(shí)開封人孟元老在后來撰寫的《東京夢(mèng)華錄》中�����,記述當(dāng)年京城過清明節(jié)的氣氛:“京師清明日���,四野如市��,芳樹園圃之間�����,羅列杯盤����,互相酬勸���,歌舞遍滿�,抵暮而歸�����?!?/p>

“清明弄柳”這一傳統(tǒng)習(xí)俗����,在宋代達(dá)到了極致。據(jù)宋人吳自牧《夢(mèng)粱錄》記述���,宋時(shí)清明節(jié)里,家家戶戶門上都插柳條,時(shí)稱“明眼”。所謂“明眼”并不是祈盼眼睛明亮�,而是民俗上的驅(qū)邪目的��,意是辨明鬼邪,守護(hù)家門,此時(shí)的柳枝與桃枝功能相近�����。

到了南宋�,“清明弄柳”熱度不減。周密在《武林舊事》中提到清明節(jié)日里的臨安(今杭州)城時(shí),用了這樣文字:“都城人家����,皆插柳滿檐��,雖小坊幽曲,亦青青可愛?����!彪y怪宋人能寫出“莫把青青都折盡��,明朝更有出城人”的詩句��。

宋人在清明節(jié)長假里的活動(dòng)很多����,民間在這天還喜歡挖井,而皇家則會(huì)舉行一項(xiàng)唐代皇家就有的“改火”活動(dòng)�。但宋代皇家更特別�,讓宮內(nèi)小太監(jiān)們?cè)陂w門前用榆木鉆火����,第一個(gè)取到火的會(huì)得到獎(jiǎng)賞,獎(jiǎng)品相當(dāng)豐厚�����,是一只金碗�、三匹絹。然后再用取到的新火種點(diǎn)燃火燭���,賞賜近臣。

清明節(jié)的法定功能����,在宋代達(dá)到了頂點(diǎn)����。由于時(shí)間比較長���,活動(dòng)內(nèi)容也開始變味����,寒食�����、清明二節(jié)本應(yīng)停止娛樂的,但在宋代卻異?����;钴S���。一些路途遙遠(yuǎn)無法回原籍掃墓的官員��,常會(huì)利用這難得的“黃金周”����,把酒敘舊,找老鄉(xiāng)�����、約同科成為一景。有的干脆相約賭博���,想著法子找樂�����,打發(fā)假期����。

宋人吳曾《能改齋漫錄·記事》中便有一則利用長假�、相約賭博的事情�����。福建浦城人章得象任“正字”一職期間�����,有一年寒食節(jié)��,與江蘇長洲縣(今蘇州)人、一代名相丁謂相約賭博。次日�����,丁謂真的懷揣幾百兩銀子來了����。誰想手氣太差,丁謂把這么一大筆賭資全輸給了章得象。兩人相約來年再賭,即所謂“明年寒食復(fù)博”����。第二年章得象走了背字�����,又輸給了丁謂,但章得象卻無錢支付�����。丁謂盯著要錢��,章得象最后只得拿出古董抵債����。

隨著唐宋的遠(yuǎn)行�,清明節(jié)的繁華和熱鬧也不復(fù)存在����。到了元代���,唐宋的公務(wù)員多假制度被否定��,節(jié)假日大為減少�����。但元時(shí)清明節(jié)與寒食節(jié)從功能和活動(dòng)內(nèi)容上看,在事實(shí)上合成了一個(gè)節(jié)日,仍與元正(旦)一樣����,是元代最重要的節(jié)假日之一�。朝廷會(huì)放假3天——要知道���,元代皇帝的生日天壽節(jié)(唐時(shí)稱天長節(jié))和冬至才放假2天����。

到了明、清兩代,寒食��、清明二節(jié)則完全退出了國家法定節(jié)假日序列����,政府僅保留元旦、元宵和冬至3大節(jié)假日。雖然不放假�,時(shí)人仍喜歡過寒食節(jié)�����、清明節(jié)���,要外出掃墓��、春游�����。

相關(guān)鏈接

關(guān)于清明節(jié)的寫作素材及作文

[話題作文] 清明節(jié)爬山的習(xí)俗 有趣的愚人節(jié) 悼念英雄

清明節(jié)起源ORIGIN

有關(guān)清明節(jié)的英文作文范文

?

?

?

?

?

(編輯:童言)