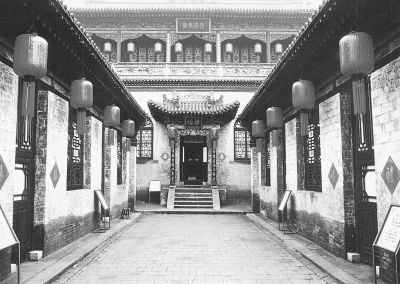

仿民國風格修建的武漢楚河漢街 CFP

山西平遙古城被看做中國境內(nèi)保存最為完整的一座古代縣城。

2009年春天,京郊延慶、懷柔等地的長城段開始修繕。此次大規(guī)模修繕本著最地道的方法,修舊如舊,每天由工人牽著騾馬馱著上百斤石料經(jīng)過陡峭的絕壁。砌城磚也以白灰為主,不摻雜現(xiàn)代工藝手法,確保修繕后的風格與原有長城相統(tǒng)一。CFP

近年來,不管是新區(qū)開發(fā)還是舊城改造,新一輪城市建設和旅游開發(fā)大吹“復古風”,越來越多的明清老街、唐宮宋城如雨后春筍般冒出,仿古街、仿古建筑層出不窮,愈演愈烈。究竟是為了追求歷史滄桑感,凸顯城市的歷史文化符號,還是為了商業(yè)開發(fā)等功利意圖,通過改頭換面把城市推向影視化、布景化的虛擬氛圍之中?

A

外觀很“古”感 內(nèi)在欠豐滿

伴隨著我國城市化的快速推進、文化立市風潮漸起,以及政府財政調(diào)控能力的增強等,城市出現(xiàn)了越來越多的仿古建設和規(guī)劃項目。

“假古董比真古董好看、便宜、省錢,制造一個假古董還不會被求全責備,仿古建筑也是如此。”同濟大學城市規(guī)劃系教授張松如此評析時下建筑的仿古之風,“與其大費周折地保護舊有文物古跡,又無法隨心所欲地利用,使其帶來明顯的效益,不如拆除那些不完美、有些破舊、年代不很久遠的歷史建筑,本著適宜現(xiàn)代生活或旅游開發(fā)的原則建造各類賞心悅目的‘假古街’或‘仿古城’等。”

眼下的仿古街可謂琳瑯滿目,五花八門。據(jù)清華大學建筑學院教授張杰介紹,仿古建筑分很多種,好的一種是按照傳統(tǒng)工藝精心建設的仿古建筑,“活兒很細,可視為傳統(tǒng)工藝的傳承”;大多數(shù)仿古則只有外在的模樣,工藝上卻不花工夫,粗制濫造;“最要不得的一種是把真的拆了,再做個假的,舊有建筑的歷史信息、文化符號被清除得一干二凈。”張杰指出。

據(jù)悉,目前國內(nèi)的仿古建筑基本仍停留在具象的模仿上,簡單地將古建筑元素附加于現(xiàn)代建筑形式之上。無奈的是,很多仿古建筑都是以犧牲原生態(tài)歷史文化為代價的。

張松認為,“復古”、“創(chuàng)古”不僅混淆了文物真跡與文化贗品間的界線,而且多數(shù)的仿古建筑、人造景觀都是以模仿或杜撰傳統(tǒng)建筑形式建設的,加之建造周期有限、工藝技術失傳等原因,“假古董”建筑遠沒有真文物古跡所具備的品質(zhì)、細節(jié)。

據(jù)了解,最能代表首都建筑風格的北京四合院在舊時沒有任意兩個是完全一模一樣的,因為每一個四合院的生成都有其獨特性,承載了包括家庭習慣、工匠意圖、人文傳統(tǒng)等多重歷史信息。“而現(xiàn)在的四合院幾乎一模一樣,仿佛一條生產(chǎn)線上下來,與建筑傳統(tǒng)背道而馳。”

“曲阜孔廟13座碑亭,由歷朝皇帝修建而成,各有特色,沒有一個是模仿而來;歷史上黃鶴樓數(shù)次重修,也絕無模仿前朝的先例。”著名建筑學家阮儀再三痛批時下建筑仿古之風,“不要以為按照歷史原樣重建一座古城或一條古街就是傳承了歷史,保護古建筑不是要臆造歷史。”他表示,如果按照“原材料、原工藝、原結(jié)構(gòu)、原樣式、原環(huán)境”的原則精雕細琢建設仿古建筑,為的是恢復城市的文化記憶,為文化發(fā)展提供借鑒也無可厚非,而很多地方卻本末倒置——把真正有內(nèi)涵的歷史古跡推掉,通過拙劣的、廉價的仿古來騙取公眾眼球,造成仿古建筑泛濫。據(jù)統(tǒng)計,從1989年起,全國建了2000多處人工景點、主題公園,其中百分之八九十目前已經(jīng)垮掉了。

“仿古可以,但底線是不能把真的拆了,再建一個新的、假的景觀。這樣的悲劇在國內(nèi)上演得太多了。”同濟大學副校長伍江告訴記者,現(xiàn)在很多人認為古跡太舊,無法保存和利用。“舊的是可以修的,以現(xiàn)在的工藝水平根本不成問題。”

B

建筑或已荒廢 文化不應離席

在城市建設中融入歷史文化元素,彰顯文化名城特色——這已經(jīng)成為轟轟烈烈的造城運動中被標榜最多的口號。然而千篇一律粉墻黛瓦的建筑、飛翹的檐角、高懸的大紅燈籠……城市正在仿古的滾滾洪流中失去自身的個性,走向千城一面。

“如果城市規(guī)劃意在通過仿古建筑提供具有傳統(tǒng)意向的休閑、旅游、購物場所也未嘗不可,但這與文化無關。歷史文化不是以舞臺背景搭建出來的,它需要原汁原味的留存,而不是熱衷作假。”在伍江看來,現(xiàn)在一些城市管理者既要通過各種手段發(fā)展經(jīng)濟,又要顯得很有品位,要與文化掛鉤,覺得這是件一舉兩得的事。“利用文化、傳統(tǒng)的元素發(fā)展經(jīng)濟沒錯,但如果發(fā)展文化的目的就是為了發(fā)展經(jīng)濟,那就走進了發(fā)展誤區(qū),是本末倒置。”

仿古街都說要“修舊如舊,仿古像古”,但不倫不類的仿古街卻并不罕見。

徐州是漢高祖劉邦故里,前些年提出要修建“漢代一條街”。而事實上漢朝根本沒有街道,街道直到宋朝才出現(xiàn),結(jié)果鬧出不少笑話。開封市中心最大的一條仿古街開封御街,是北宋時城內(nèi)中心大道,如今街口佇立著兩名騎象武士,許多過往游客不解:“他們?yōu)槭裁打T大象,這里不是中原嗎?”——歷史不是可以任意打扮的小姑娘,那些蹩腳創(chuàng)意下的仿古儼然自欺欺人。

“對歷史、對建筑可以進行工藝的創(chuàng)新演繹,但要尊重歷史,對歷史古跡不能隨意修改,不能拿仿古欺騙老百姓。”張杰指出。

清華大學建筑學院教授陳志華說,現(xiàn)在仿古街興建的思路無外乎三點,一是城市發(fā)展了;二是設計得漂亮;三是能賺錢。“短期來看能賺一點錢,但長遠看把民族的歷史記憶都破壞了。”

更可悲的是,耗資巨大的仿古街建了又拆的景況也并不稀奇。2008年建成的成都大慈寺歷史文化街區(qū)中近萬平方米的仿古建筑,在佇立3年后被拆除,而這期間幾乎沒有被使用過。廣東佛山古鎮(zhèn)松風路仿古商業(yè)街建成8年后被拆除,原因是要重建嶺南特色的“古鎮(zhèn)”,說到底還是一次“仿古”。

在很多時候,很多地方,城市建設儼然是主政者的事情,地方領導的經(jīng)驗好惡甚至可以改變一個城市的生態(tài)。“關鍵問題是要讓公眾參與進來。城區(qū)建設重在公眾參與,要不要重建,建成什么樣,仿古建筑傳承的文化是不是老百姓需要的?把上百億的資金投入其中是不是值得?這些問題都要傾聽所在地區(qū)公眾的聲音。”在張杰看來,城市建設終歸是個社會行為,不應是某一個專家、某一個領導就能決定的。

C

弘揚時代精神切莫一味仿古

建筑之于城市藝術有一個重要意義就是鮮明的時代性。過去的古跡之所以成為文化遺產(chǎn),就是因為它具有很強的時代性。

“城市建筑要體現(xiàn)時代精神和歷史進步,如果一味仿古、沉湎于過去的東西,那就如同生活在布景之中,是一種缺乏時代自信感的體現(xiàn)。”伍江表示,現(xiàn)在社會上的仿古建筑絕大多數(shù)粗制濫造,反而使我國優(yōu)秀的傳統(tǒng)建筑文化打了折扣。

張松也認為,大量興建假古董,重塑所謂傳統(tǒng)風貌的做法,會直接阻礙新建筑的創(chuàng)新和建筑文化的發(fā)展。國際建筑協(xié)會通過的《雅典憲章》就明確指出,“以藝術審美為借口,在歷史地區(qū)采用過去的建筑風格建造新建筑是災難性的做法。”

故宮博物院院長單霽翔在今年“兩會”期間明確表示,仿宋一條街、仿唐一條街等仿古建筑不是今天文化建設的方向。他強調(diào),“要讓文化遺產(chǎn)在現(xiàn)實生活有尊嚴地存在,讓它成為城市最值得驕傲、最美麗、最有尊嚴的地方。”

“在當下充斥著浮夸、造假的社會風氣中,不可能要求所有建筑都一律求真,對于仿古建筑不能一棒子打死,但建筑本身要以嚴謹務實的態(tài)度,體現(xiàn)出較高的工藝水平,體現(xiàn)出歷史的傳承價值。”張杰指出。

操刀仿古街建設的往往是建筑師。資料顯示,我國是世界上歷史文化久遠的大國里面,唯一一個沒有文物建筑保護專業(yè)的國家。在歐洲,建筑界不被容許做與文物保護沾邊的工作。文物保護有專門的學科,由相關專業(yè)人員負責與文物有關的建設工作,沒有相關資格的人不允許在文物上“動手動腳”。

即便在專家的眼中,城市究竟要建成什么樣也令他們迷茫。

“仿古街盛行本身就反映出當代建筑的困惑,留心觀察就會發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)代建筑中幾乎找不到一條以現(xiàn)代工藝、現(xiàn)代理念設計的街道稱得上繁華而獨特的。即便在日本、意大利等地一些近代建筑也遵循古典風格。從這個角度上說,既然現(xiàn)代建筑不能為城市提供更好的,路只能往回走,仿古作品也難免成為一種選擇。”張杰說,“現(xiàn)在學界也在反思,是否人們對居住的要求是有自然規(guī)律可循的,并不會因為時代的改變而改變。”(記者溫源)

(編輯:童言)