記者調(diào)查揭“共和國脊梁”評獎黑幕

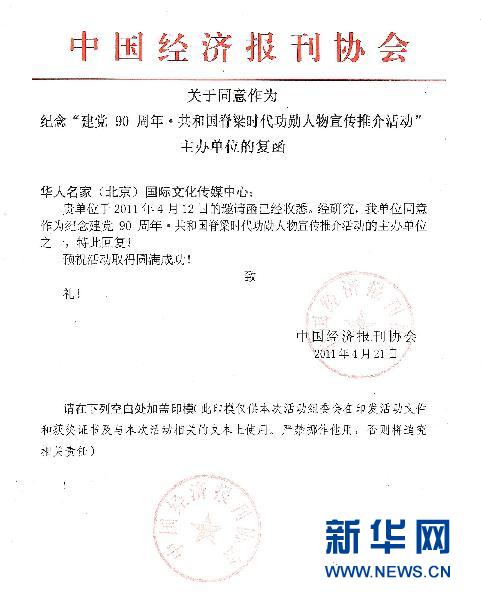

圖為中國經(jīng)濟(jì)報(bào)刊協(xié)會關(guān)于同意作為共和國脊梁宣傳推介活動主辦單位的復(fù)函(7月21日攝)。但中國經(jīng)濟(jì)報(bào)刊協(xié)會秘書長王兆平卻表示“本次活動的具體工作恰恰由我會的會員單位《影響力人物》雜志社操作,并非由我會(社團(tuán))主辦,我們既沒參與評審,也沒收取任何費(fèi)用,只是掛名。” 近日,原本名不見經(jīng)傳的“共和國脊梁”評獎活動,因倪萍等名人獲獎并由此引發(fā)的名人論戰(zhàn)而迅速引爆網(wǎng)絡(luò),被網(wǎng)民戴上“中華羊蝎子獎”“頸椎病人得獎”“山寨獎”等各種“諷刺帽”。網(wǎng)民對這類評獎活動“花錢買獎”產(chǎn)生強(qiáng)烈質(zhì)疑:“倪萍到底是否花錢買獎?”“‘脊梁’評獎活動是否合法?”“評獎的背后到底有沒有斂財(cái)?”…… 7月19日,“共和國脊梁”獲獎?wù)吣咂冀邮苄氯A社“中國網(wǎng)事”記者獨(dú)家專訪,首度通過媒體回應(yīng)獲獎前后。同時(shí),記者帶著網(wǎng)民質(zhì)疑對“共和國脊梁”等民間評獎的種種亂象展開調(diào)查。新華社記者公磊攝

?【延伸閱讀】民間評獎唯“利”是圖 監(jiān)管缺失亂象重重

當(dāng)聽說這次評獎內(nèi)幕后,倪萍心有余悸:“我曾獲過無數(shù)獎項(xiàng),從沒懷疑過獎項(xiàng)的真假,更無從核實(shí)。如果知道它是假的,我肯定不會參加。但這次事件給了我一個(gè)巨大的警醒,今后這類活動我得留個(gè)心眼兒,弄清組織者是誰、頒發(fā)者是誰、調(diào)查過程怎樣后再確定是否參加。如果有組織者利用文化界人士出名甚至斂財(cái),利用人們的善良玷污公益和慈善的招牌,我絕不容許。”

對于《影響力人物》雜志“身份”存疑,王兆平秘書長坦陳:“‘中經(jīng)報(bào)協(xié)’對下轄會員單位的資質(zhì)審核有漏洞,需要吸取教訓(xùn)。以后不再搞這類評獎活動。”

事實(shí)上,當(dāng)前的各類評獎活動可以用“亂象重重,真假難辨”來形容。

亂象之一:浮夸風(fēng)蔓延。在當(dāng)前的各類評獎中,以“中華”“中國”“世紀(jì)”命名的比比皆是、泛濫成災(zāi)。網(wǎng)民評價(jià),“共和國脊梁”被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)一個(gè)主要原因就是“太敢捅詞兒”。

亂象之二:拉大旗作虎皮,難辨虛實(shí)。在大部分評獎活動中,主辦方或多或少都會包括“中國XX(行業(yè))協(xié)會”等“大牌”單位,參與者難辨真?zhèn)巍1本┖5砭浇衲昶偏@的一起以“長壽之星”評選為名、半年內(nèi)詐騙老年人超百萬元的案件中,犯罪團(tuán)伙正是打著“中國老年基金會”名義獲取信

亂象之三:名人效應(yīng),請君入甕。在很多評獎活動中,從頒獎禮的主持人、代言人再到參與者,經(jīng)常可見某某明星、某某名人的名字。“如果沒這么多名人,誰會去領(lǐng)這個(gè)獎?”網(wǎng)民“Biggun”這樣評論。

亂象之四:收錢發(fā)獎。網(wǎng)民“優(yōu)活2011”爆料,某協(xié)會評選的“誠信企業(yè)”獎,要求每家繳納4萬-20萬元,網(wǎng)民直呼“傷不起”。“海石激浪”說,不知是誰給這些草臺班子的資格和權(quán)威,“背后是骯臟的經(jīng)濟(jì)利益”。還有網(wǎng)民質(zhì)疑:“難道舉辦個(gè)評獎活動就不需要備個(gè)案?拼湊幾個(gè)人就能這么容易辦成這一本萬利的事兒?”

“近年來日益泛濫的‘花錢買獎’事件暴露出民間評獎活動監(jiān)管的缺失。”社會學(xué)家周孝正等專家指出,評獎活動泛濫的后果,就是公眾對各種獎項(xiàng)的衡量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生偏差,“這個(gè)獎值多少錢”既導(dǎo)致公眾失去榮譽(yù)感和認(rèn)同感,更會導(dǎo)致社會誠信的缺失。對此,王兆平秘書長希望有關(guān)方面盡快出臺相應(yīng)的規(guī)范性指導(dǎo)文件,以利于社會團(tuán)體的良性發(fā)展。

據(jù)記者了解,針對網(wǎng)民熱議的“共和國脊梁”評獎一事,主管社會團(tuán)體的相關(guān)部門已介入調(diào)查,并對涉事單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話。

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

15ad4a42-346d-4251-b6ff-2e1b5070962c.jpg)

ffe67b70-3b35-4cdd-8ad1-ed111ec732c7.jpg)

902b789b-9e79-415f-bec3-fdc7225c75bb.jpg)

2184d7cb-ff8f-4714-b140-ad52a13ef29a.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)