南海附近沉船打撈進入活躍期 盜寶式打撈漸增多引擔憂

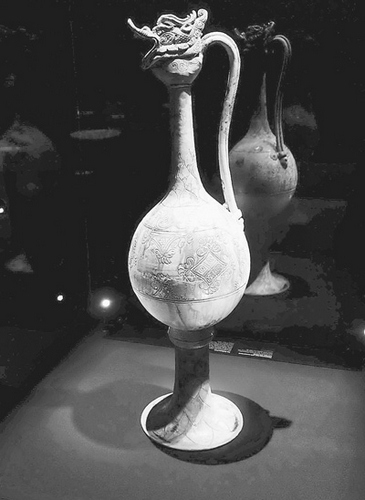

“黑石”號文物展覽最為震撼的展品之一“勿里洞壺”,高逾1米,壺身刻有菱形帶花葉紋樣。可能為河南鞏縣窯所制(約公元825—850年)。

盜寶式打撈日益增多,引發文物保護擔憂

沉船打撈進入活躍期

隨著技術手段的提升、沉船歷史檔案不斷解密以及研究的進展,南海及其附近海域的沉船打撈近年來開始進入一個活躍期。

泰國曼谷大學的東南亞陶瓷博物館提供的資料表明,由官方主導的打撈只是其中很少一部分,大部分均為公司打撈,特別是來自歐美的水下考古公司和考古人員多年來已經進入了這一地區,搶占了先機。這些歐美公司由于長年從事此項業務,大多裝備精良且擁有相當的專業技術,它們不惜花費巨資搜尋和打撈海底沉船,以獲取巨額利潤。目前,一些東南亞國家的政府也在加強與這些公司的合作。

為了防止文物掠奪者對水下文物的搶掠和肆意破壞,保護沉沒在海洋中的文物,聯合國教科文組織于2001年通過了《保護水下文化遺產公約》,該公約在2009年1月生效。中國參與了公約的起草。《公約》主要基于四項原則:保護水下遺產的責任;水下文化遺產應保留在原來的位置;禁止以商業為目的開發活動;各國合作保護此類遺產、加強水下考古培訓并提高保護水下遺產的意識。

一位不愿透露姓名的專家告訴記者,由于南海及附近海域相當復雜,而菲律賓、印尼、越南等國又采取了與外國打撈者合作,或對外國打撈者開放的政策,缺少對海洋沉船打撈活動的有效管理,特別是在沉船發現后無力采取保護措施,一些國際海底探寶者借機將打撈范圍延伸到了中國海域,再加上東南亞一些國家的海關對文物走私查禁不嚴,致使盜寶式的非法打撈在這一海域越來越猖獗。有些打撈者為獲取寶藏,甚至采取水下爆破等極端手段,對沉船發現地和文物造成嚴重破壞。一些出于商業目的的打撈也因而卷入了爭議之中,并遭致聯合國教科文組織的批評。

聯合國教科文組織去年曾對印度尼西亞拍賣一艘沉船的文物提出批評。這艘沉船是一家私人勘探公司在2004年從爪哇島北部的井里汶附近水域打撈出來的,發現的文物表明這是一艘公元10世紀時的大型商船。從該船發掘出的物品中包括中國陶瓷、宗教器物、珠寶、金幣和餐具等,具有極高的歷史研究價值。2007年,教科文組織派專家組查看了這批文物的儲存地,發現了不少問題,并就此向印尼政府提議應更妥善保護這批文物。教科文組織還建議印尼政府不要拍賣,而將這些文物陳列到博物館中,因為“有著如此歷史和考古價值的文物流散,無法服務于科學界和公眾,的確令人惋惜。古跡被挖掘之后,文物一旦流失,就根本不可能再回歸”。此次拍賣最后以流拍告終。

新加坡所擁有“黑石”號沉船文物展覽也遇到了同樣的麻煩。據記者了解,這批珍貴文物的全球巡回展的第二站是美國。美國史密森學會所屬的薩克勒博物館原打算明年年初隆重推出。但今年4月,一些美國學者致信史密森學會,認為這艘沉船的打撈是一次破壞性的商業打撈,而不是系統性的考古發掘,可能會導致無法查尋有關船員和貨物的重要信息,打撈不符合《保護水下文化遺產公約》。

美國史密森學會前主席麥克考米克·艾達姆斯在信中寫道,舉辦這一展覽將嚴重損壞史密森學會的地位和榮譽。《紐約時報》當時的報道稱,多家博物館、考古和歷史研究機構也要求史密森學會改變展覽計劃,“如果史密森學會這樣做,那就意味著違反了它所堅持的職業道德,變相地支持了對重要文物的掠奪性開發”。

聯合國教科文組織出于對海盜式和商業打撈蔓延的擔心,才協同各方制定了保護水下文化遺產的國際公約。但是,有很多國家并沒有在這份公約上簽字,它們因此也沒有履行這一公約的義務。打撈“黑石”號的印度尼西亞就是一個未簽署國。

新加坡有關專家告訴記者,實際上,印尼政府在得知發現這艘沉船的消息后,立刻下令海底探險公司開始全天候打撈,并派軍隊保護打撈現場,目的就是為了防止打撈時間過長,造成文物被盜,破壞沉船的完整性。這是一種必要的、保護性的文物打撈措施。而讓沉船的文物到世界各地去展出,不僅會有利于更多觀眾了解這段歷史,也會有利于研究人員從中得到更多的歷史信息,揭開很多歷史之謎。但是,由于一些美國學者的反對,史密森學會已經推遲了這一展覽在美國的展期。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

e05124ee-1270-4f66-bfe8-76152a8aed94_zsize_watermark.jpg)

819df279-7362-46df-a0bf-e1316303950f_zsize.jpg)

f0f993de-b4eb-484a-aa98-b9dc1cb81a37.jpg)

fed111e8-7976-420e-971e-d2cb7a9b1cf5.jpg)

f373dce6-9ebe-4999-8f38-f939054aede1.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)