盤點近十年中國扶貧開發 從解決溫飽到促進發展

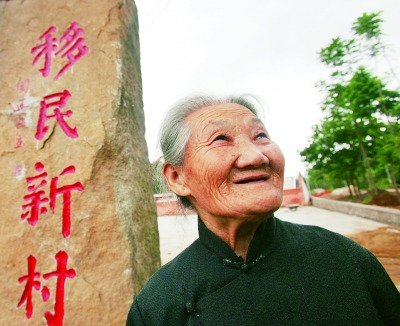

搬遷群眾打心眼里感謝黨

??? 扶貧開發:從解決溫飽到促進發展

編者按

中國是世界上人口最多的發展中國家,發展基礎差、底子薄,不平衡現象突出。特別是農村貧困人口多,解決貧困問題的難度很大。

消除貧困、改善民生、實現共同富裕,是社會主義的本質要求,是改革開放和社會主義現代化建設的重大任務,是全黨全國各族人民始終不渝的奮斗目標。新中國成立以來,黨和國家始終高度重視扶貧開發事業。特別是這10年來,扶貧開發取得了舉世矚目的巨大成就:

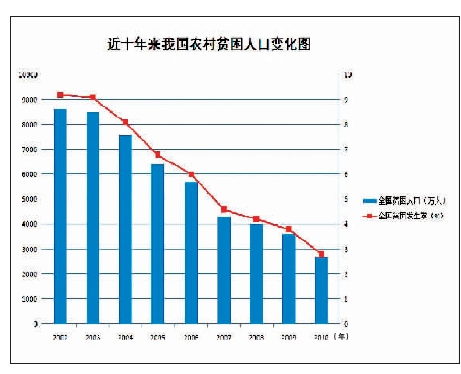

10年來,592個國家扶貧開發工作重點縣農民人均純收入從1305元增至3985元;根據原國家扶貧標準,2002年至2010年中國農村貧困人口數量從8645萬下降到2688萬,貧困發生率從9.2%下降到2.8%;提前實現了聯合國千年發展目標中貧困人口減半的目標,為全球減貧事業作出重大貢獻。

過去的10年,對扶貧開發事業來說意義重大。當前,我國扶貧開發已經從以解決溫飽為主要任務的階段轉入鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態環境、提高發展能力、縮小發展差距的新階段。隨著去年一份指引未來10年扶貧開發工作的綱領性文件——《中國農村扶貧開發綱要(2011—2020年)》的正式公布,我國的扶貧開發事業邁向了新的征程。

關鍵詞1:產業化扶貧

帶動800多萬貧困地區農戶增收

寧夏回族自治區西海固地區十年九旱,直到上世紀80年代初還有七成多農戶無法解決溫飽問題。近年來,寧夏把發展優勢特色產業作為西海固扶貧開發的一大“造血”法寶,因地制宜打造出馬鈴薯、草畜、苗木等一批產業,這些扶貧產業宛如一個個引擎,推動當地農民年人均純收入增幅連續多年超過寧夏平均水平,群眾生活水平大為改觀。

如今,固原市原州區成為寧夏的冷涼蔬菜基地,苜蓿草產業也正向縱深發展;西吉縣成了“中國馬鈴薯之鄉”和“中國西芹之鄉”;彭陽縣的辣椒紅成一片;紅寺堡區的釀酒葡萄已名聲在外;同心縣的圓棗每斤賣到上百元……

背景

近年來,國家大力推進產業化扶貧,結合整村推進、連片開發試點和科技扶貧,扶持貧困農戶,建設產業化基地,扶持設施農業,發展農村合作經濟,推動貧困地區產業開發規模化、集約化和專業化,有效帶動貧困農戶實現了脫貧致富。2004年以來,國家和各省陸續認定和支持1200多家扶貧龍頭企業,帶動800多萬貧困地區農戶增加收入,促進了貧困地區的產業結構調整。

關鍵詞2:扶貧搬遷

累計搬遷農村貧困人口848萬人

深秋的陽光下,云南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣恩樂鎮的苦聰新村,一幢幢紅褐色的樓房鋪滿了山坡。

苦聰人,是拉祜族的一個支系。上世紀50年代,苦聰人還隱居莽莽哀牢山中,過著幾乎與世隔絕的生活,他們熱切盼望著走出大山。“祖祖輩輩種苦蕎、玉米,只夠吃半年。”從九甲鄉和平村搬來的吳昌友與記者聊起家常。

吳昌友是苦聰新村的第一批居民,原先一家5口人擠在用木片做墻的茅草房,現在住進寬敞的樓房,用上長明電,還通了自來水。“再不用擔心刮風下雨了。”吳昌友激動地說,“我做夢都沒有想到,苦聰人還能過上這樣的好日子。”

吳昌友所在的苦聰山寨發生的巨大變化,正是近年來通過扶貧搬遷改變貧困農民生活的真實寫照。

背景

扶貧搬遷是指在堅持群眾自愿的原則下,政府安排補助資金為搬遷群眾建設住房、交通、飲水等基本生產生活設施,幫助生活在缺乏基本生存條件地區的農村貧困人口通過搬遷走向脫貧致富之路。

截至2011年底,全國累計搬遷農村貧困人口848萬人,提升了貧困群眾抵御自然災害的能力,緩解了貧困地區的生態壓力,改善了貧困群眾的生產生活條件,加快了貧困群眾的脫貧步伐。

關鍵詞3:整村推進

已在12.6萬個貧困村實施整村推進

整村推進扶貧規劃實施前,四川省儀隴縣柴井鄉黃氏祠村是典型“人畜缺水喝、農民收入少、災情年年多”的貧困村。規劃實施以后,該村實行農村社區整體建設,從解決村民飲水問題入手,修建村組公路、沼氣池,發展了養獺兔、養豬、水果種植等產業。

在農技專家的幫助下,村民黃萬金養了500多只獺兔,飼養3個月便可出售,每只純收入能有30元。“獺兔行情好,今年光獺兔就能賣2萬元,這樣的日子真讓我們老百姓高興。”

黃氏祠村實施的整村推進扶貧規劃,改變了過去分散使用扶貧資金的做法,瞄準貧困戶,讓農民掌握實用技術,讓農民實實在在增加了收入。

背景

2001年,全國確定了14.8萬個貧困村,逐村制定包括基本農田、人畜飲水、道路、貧困農戶收入、社會事業等內容的扶貧規劃,整合各類支農惠農資金和扶貧專項資金,分年度組織實施,力爭實現貧困群眾增收、基礎設施提升、社會公益事業發展、群眾生產生活條件改善的目標。截至2010年底,已在12.6萬個貧困村實施整村推進,其中,國家扶貧開發工作重點縣中的革命老區、人口較少民族聚居區等的整村推進已基本完成。

關鍵詞4:雨露計劃

培訓貧困地區勞動力逾1500萬人

河南省信陽市平橋區貧困農民蘇澤禮,參加了市電子學校電子專業培訓后,先打工,后當老板,2006年在廣東中山市開辦了中山新同益電子廠,現有員工700多人,年收入200萬元以上。蘇澤禮不僅自己致了富,而且帶動了鄉鄰共同走上脫貧致富之路。

背景

雨露計劃是指以政府主導、社會參與為特色,以提高素質、增強就業和創業能力為宗旨,以職業教育、創業培訓和農業實用技術培訓為手段,以促成轉移就業、自主創業為途徑,幫助貧困地區青壯年農民解決在就業、創業中遇到的實際困難,達到發展生產、增加收入的目的,最終促進貧困地區經濟發展。

據不完全統計,2006年至2011年,中央和地方共投入雨露計劃培訓資金61億元,其中用于勞動力轉移培訓44.6億元,751萬人接受了培訓;用于農業實用技術培訓8.9億元,840多萬人從中受益。

關鍵詞5:定點扶貧

幫助引進各類資金近500億元

在貴州省畢節地區赫章縣的大山深處,因為“同心水窖”工程的實施,老百姓結束了祖祖輩輩“平日背水旱時找水”的艱辛歷史,平山鄉雙塘村村民李俊華站在小水窖旁高興地說:“有了‘幸福窖’,今后再也不用‘為了一擔水,跑傷兩條腿’了!”

“同心水窖”是中央統戰部、各民主黨派、全國工商聯為支持畢節地區解決農村群眾飲水難問題,多方籌資5000多萬元在畢節地區赫章縣實施的一項重要民生工程。該工程于2010年5月啟動實施,按“一窖一戶”原則,每戶資助5000元,全部建成后可徹底解決全縣6萬多群眾的飲水難問題。

背景

為加大對革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區發展的扶持力度,國家大力開展定點扶貧工作。多年來,定點幫扶單位采取干部掛職、基礎設施建設、產業化扶貧、勞務培訓和輸出、文化教育扶貧、科技扶貧、引資扶貧、生態建設扶貧、醫療衛生扶貧、救災送溫暖等多樣化措施開展定點幫扶。目前,參與此項工作的單位達到246個,受到幫扶的國家扶貧開發工作重點縣達到446個,占國家扶貧開發工作重點縣總數的75.33%。

從2002年至2011年,定點幫扶單位派出掛職干部3963人次,直接投入資金(含物資折款)106.3億元人民幣,幫助引進資金389.6億元人民幣,培訓各類人員183.3萬人次。中國各民主黨派中央及全國工商聯,積極發揮各自人力資源、資金動員、信息知識等方面的優勢,與貧困地區建立結對幫扶機制,有效開展扶貧工作。(記者何 平)

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)