百歲清貧抗戰英雄捐款80萬:活著就會一直捐(圖)

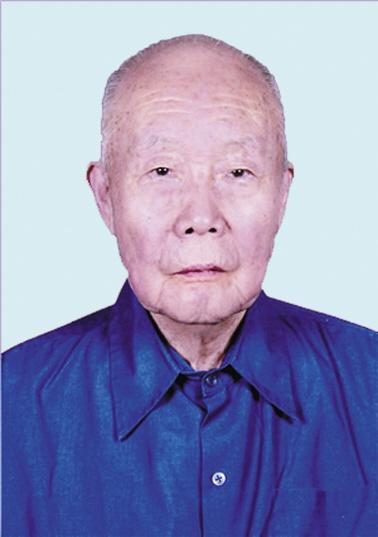

王福昌老人。他是傷殘抗戰老英雄,累計捐款80余萬元。首都文明辦供圖

王福昌

總參某部副軍職離休干部

上世紀五十年代隨軍從東北搬到北京的桌椅,1976年購買的幾把縫補著布料的藤椅,兒子家淘汰下來的老式厚棉墊沙發——這是百歲老人王福昌家的家具。

很難想象,這位清貧的百歲老人,截至目前,已累計捐款80多萬元。

“父親一生提倡物盡所用,錢要用到正地兒。”王福昌女兒說,父親一生,捐獻了所有的一切,包括他自己:早在2003年,他就簽下協議,身后捐獻遺體供醫學解剖。

一件中山裝穿了40年

照片中,王福昌永遠一件深藍色中山裝。

這件衣服是上世紀70年代老伴縫制的,已穿了40多年。衣服領子磨破了,他讓子女翻個面,縫補好接著穿。

“即使是冬天,他外面套個棉服,里面還是這件中山裝。”王福昌女兒王曙光說,父親總穿這件衣服,既因為這是母親親手縫制,也因為老人一向節儉,“我們也給他買衣服,但他概不接受,說這件衣服還沒穿破。”

他似乎對子女的孝心“不領情”。

孩子們想給他補充營養,特意買來海參。他看了一眼,就是不吃。“他擔心吃了后,我們還買。”父親的不近人情,讓王曙光生氣又無奈。在她眼里,父親不懂享受,甚至對國家的一些關懷都不“領情”。

戰爭期間,王福昌左踝關節嚴重凍傷,不得不截去了左下肢。按相關規定,他配備義肢可報銷,但他每次都選擇最實用、最便宜的。調到北京后,他配有專車,但除了去醫院看病,很少使用,子女想用更是門也沒有。他常教育家人說:“我省些油,就能讓部隊的裝備跑得更遠些。”

捐完10萬后只剩15元

“父親他親眼看著成千戰友在戰爭中喪命,覺得自己與他們相比太過幸運。”王曙光說,抱著幸存者心理的父親,事事物盡所用,要求錢用到正事兒上。

老人所謂的正事兒,指的是支援國家建設、捐獻善款。

自2000年以來,他連續8次繳納特殊黨費25.5萬元。2008年汶川地震,他毫不猶豫地拿出兩萬余元。他還關心西部建設和航天事業,陸續捐款40萬元。

老人也心系家鄉。得知老家遭受旱災,他趕忙拿出5萬元匯給鎮政府,委托對方購買灌溉機具和柴油,以解燃眉之急。

偶然機會,老人聽說老家小學校舍簡陋,急忙向校方匯款5萬元。“我年輕時家里非常貧困,是當時免費的師范學校培養了我。”老人說。

抗戰七十周年紀念日前,捐獻完10萬元后,王福昌的存款只剩下15元。“他也捐物,母親做的一套新的絲綿新棉衣,他都找來捐了。目前收據合計有80多萬元,沒有收據的不知道。”老人子女整理他捐款的收據說。

“只要活著就會一直捐”

2003年,王福昌老伴去世前,兩位老人聽說遺體可以做科研解剖使用,就商量著身后捐獻遺體。“他覺得自己身體還有用,可以做醫療解剖。”

但孩子們仍然從心理上無法接受父母的決定。

女兒騙他說,捐獻遺體必須提前辦理,否則無法捐獻。老人覺得沒有完成老伴的囑托,血壓一下子升到了190。孩子們擔心他的身體,只得說出實情。簽訂捐獻協議后,老人還不放心,特意又給單位寫了一份遺囑,要求監督子女完成其捐獻遺體的行為。

“父親的種種行為,在別人看來,覺得有點‘落伍’,但這是他的信念和理想。”孩子們漸漸理解了他的行為。

兩三個月前,王福昌因病住院,一直處于淺昏迷狀態,無法用言語表達。“他一直說,‘只要我活著,就會一直捐’。也一直說物盡所用,就是使用物品到不能用,也包括他自己。”他的女兒說。

新京報記者 侯潤芳

頒獎詞

德高望重,人生百年。

你有一顆金子般的愛心,熱心公益,樂善好施。

作為一名革命老兵,你的青春已融入了人民解放事業的黎明。

作為一位世紀老人,你又用人生晚霞映紅了明日的晨輝。

榜樣說

“只要我還活著,就會一直捐。”

?

?

相關鏈接:

瓊崖縱隊司令部舊址便文村: 革命老區煥然一新2015旅游成績單:廁所革命超額完成讓“方便”更方便

大前鋒革命!NBA未來這位置將成巨星集中地

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)