職業打假人存廢引兩種觀點pk 專家:應劃定邊界

新華網 盧俊宇

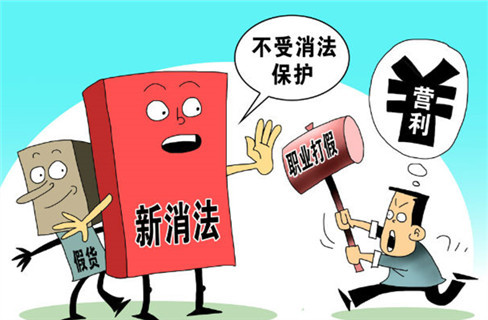

有關職業打假的法律界定還在持續引發爭議。11月15日起向社會征求意見的《消費者權益保護法實施條例(送審稿)》強調,以牟利為目的購買、使用商品或接受服務的不適用本條例。這意味著“職業打假人”或將難以得到消法保護。

針對職業打假人是去是留、是否應該受到法律保護的話題,一直以來都很受輿論關注。

對于這次征求意見稿,一種觀點認為,職業打假人不宜“一腳踢出去”,他們的存在是有其必要性和合理性;另一種觀點則認為,目前的職業打假人,已經把打假作為一種可以市場化、資本化、盈利化、謀利化的一種手段和方式,有的甚至是“假打”,失去了保障消費者權益的本意。

短短幾年時間,職業打假經歷了不合法、合法再到不受保護的過程。而此次,《消費者權益保護實施條例(送審稿)》再次強調職業打假人或許不受法律保護,也再度為職業打假人這個特殊群體敲響了警鐘。

目前我國的市場監管能力還比較薄弱,與人民群眾的消費安全需求之間形成矛盾。而且依法維權的艱難和消費者維權意識淡薄、能力欠缺的現實也表明,職業打假是市場規范經營的“啄木鳥”,是對行政監管不足、不力的有益補充。

中國法學會消法研究會副秘書長陳音江認為,把“以牟利為目的”排除在消保法的保護之外,對引導職業打假群體朝著“以懲罰為目的”而非“以牟利為目的”的正確方向發展具有積極意義。但在實踐中,如何界定是不是“牟利目的”是一大難題,還需要有關部門作出相應的解釋。

還有專家建議,在將職業打假人剔除出消費者范疇的同時,理應及時科學闡釋其法律地位,劃定其行為和業務邊界。同時,推進其轉型發展,如指導普通消費者維權,為監管部門提供線索,助力消費者協會開展活動,幫助正規商家打假。這樣一來,既解決了職業打假人名不正言不順的尷尬,又能興利除弊,調動社會各界力量,共同維護健康正常的市場秩序。

?

相關鏈接:

職業打假人存廢引兩種觀點pk 專家:應劃定邊界

職業打假人 擬不受消法保護

職業打假人瞄準雙11電商 掃貨百萬欲索賠千萬

職業打假人盯上購物網站:有師傅帶著徒弟打假

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)

90a6ad22-c108-403d-9963-28dde628d9f1.jpg)

f0f993de-b4eb-484a-aa98-b9dc1cb81a37.jpg)

fed111e8-7976-420e-971e-d2cb7a9b1cf5.jpg)

f373dce6-9ebe-4999-8f38-f939054aede1.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)