二位生態學博導四問祁連山生態保護

一問:祁連山自然保護區是一個什么樣的保護區?

首先,祁連山國家級自然保護區是一個面積巨大的保護區。2014年,最新規劃調整后的自然保護區面積198.7萬公頃,加上劃定的66.6萬公頃外圍保護地帶,總面積265.3萬公頃(2.653萬平方公里),在甘肅境內涉及張掖、武威、金昌3市8縣區及山丹馬場,保護區的面積接近于北京、天津兩個直轄市的面積之和。祁連山東西長800公里,相當于上海到武漢的距離。

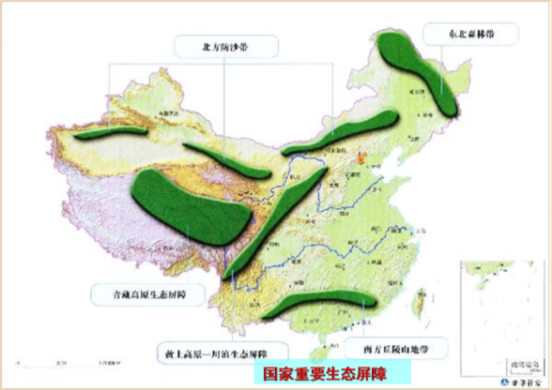

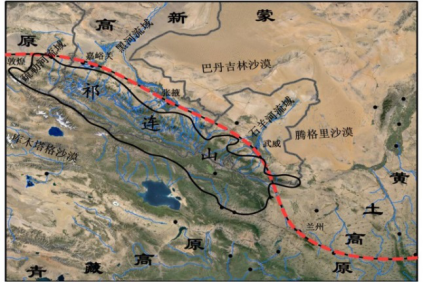

其次,祁連山保護區是一個極其重要的自然保護區,有大小3066條冰川,是造就了河西走廊綠洲的黑河、疏勒河、石羊河的水源地,祁連山海拔最高處5808米,是由祁連山冰雪融水形成的河西綠洲和祁連山共同構成了阻隔巴丹吉林、騰格里兩大沙漠南侵的防線,也是拱衛青藏高原乃至“中華水塔”三江源生態安全的屏障,不僅影響西部生態,而且影響全國生態。因此,祁連山自然保護區是一個生態功能極為重要的保護區。

再次,祁連山保護區是一個生態極其脆弱的保護區,森林覆蓋率為28.5%,年降水量200-400mm左右,年蒸發量為1200mm左右。作為水源涵養林主體的青海云杉天然林,樹種結構單一,林分密度大,林下灌木草本稀少,生物多樣性較低,天然更新差,生態系統易受自然條件的影響,承載力低、易破壞、修復能力弱。

二問:祁連山生態怎么樣?

祁連山生態地位重要性決定其極高的關注度,國內著名冰川凍土專家程國棟院士、地質地理學專家李吉均院士、全球變化專家秦大河院士等長期關注祁連山生態保護與研究。國家和甘肅省在祁連山不僅設立有國家級自然保護區管理局,而且有中科院西北生態環境資源研究院和甘肅省祁連山水源涵養林研究院等國內長期從事祁連山生態研究的科研機構。通過長期觀測、分析、研究祁連山生態系統變化狀況,從數據上可以說明生態的變化。

首先是大規模的人為破壞已經停止。祁連山的生態破壞開始于六十年代末七十年代初,初期以森林砍伐、盜伐為主,當年有“吃得苦中苦,為了兩萬五(每年要完成2.5萬立方米的森林采伐任務)”的說法,八十年代以礦山開采為主,九十年代后以小水電開發為主,據地方政府提供的資料,在上世紀九十年代到本世紀初,祁連山保護區范圍內僅肅南縣就有532家大小礦山企業,在張掖境內的干支流上先后建成了46座水電站。

神麒煤礦礦井關閉前(2014.11)

神麒煤礦礦井關閉整治后(2016.03)

1987年自然保護區劃設后,開始逐步扭轉無序開發局面,2014年,新一輪的保護區規劃調整,探采礦、小水電全面停批,礦山企業逐步退出,據地方政府提供的數據,張掖在自然保護區范圍內的探采礦項目從高峰時的770家減少到現在的19家,這僅存的19家雖然因礦權未到期沒有退出,但也全部處于停產停工狀態。保護區范圍內2800萬畝草場已有1570萬畝實施了封禁,核心區、緩沖區內的農牧民從18000多人減少到2000多人,大規模的掠奪式開發基本停止。

甘肅黑河水電開發有限公司大孤山水電站樞紐整治前(2015.11.14)

甘肅黑河水電開發有限公司大孤山水電站樞紐整治后(2016.04.27)

其次是祁連山水源涵養生態功能逐步恢復,2001年—2010年祁連山自然保護區實施了天然林保護一期工程,2011—2016年又連續實施二期工程,加強了森林保育。工程實施期間,保護區有林地、疏林地、灌木林地面積分別增加了4.8%、26.9%、54.3%,森林覆蓋率增長了1.3%,特別是以森林植被涵養水源功能為主的森林生態系統服務功能得到有效發揮。根據祁連山水源涵養林研究院承擔國家監測任務結果分析,祁連山森林涵養水源、保育土壤、固碳釋氧、營養物質積累等各項生態功能價值總和為192.81億元,是直接經濟價值的25倍,功能價值以涵養水源為最高72.37億元。因為生態改善,來水增加,加上中游張掖的節水措施有效,自2000年以來16年間黑河已向額濟納旗輸水169.74億立方米,使干涸多年的居延海恢復了40平方公里的水域,顯著改善了下游生態。

干涸的居延海(拍攝于1992.7)

水草豐美的居延海(拍攝于2016.5)

但是,祁連山經歷了近40年的大規模開發,加之氣候等大環境變化,歷史性破壞和現實威脅依然突出。因為礦山開采、水電開發造成的破壞仍未完全恢復,急需進行平整、覆土、種草為主的生態修復,草原過度放牧仍然比較普遍,僅張掖市在保護區內有各類牲畜106萬羊單位,超載20.62萬羊單位,部分區域生態退化的威脅現實存在。

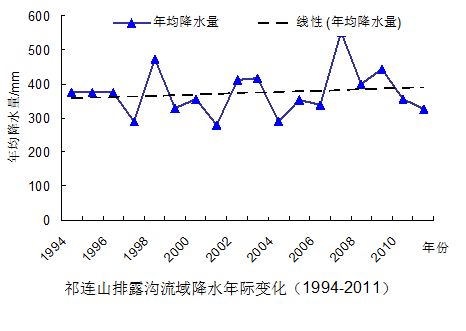

氣候變暖造成的生態退化在加劇。根據祁連山水源涵養林研究院長期連續監測,從1994年到2014年20年間祁連山排露溝的平均氣溫1.62℃,平均每10年上升0.23度,已上升0.46度。年降水量平均為374.06毫米,降水呈波動性上升趨勢,平均每10年上升約為18毫米。

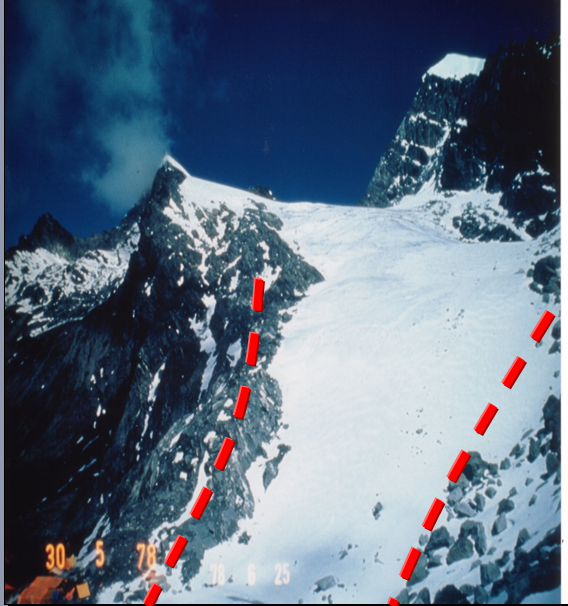

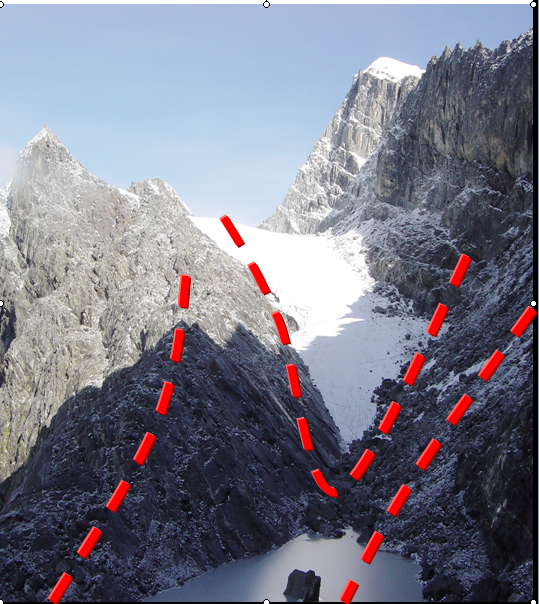

排露溝流域多年凍土監測結果顯示:近16年來季節凍土最大凍結深度減少了27厘米。近20年排露溝流域河川徑流量平均為166.7毫米,流域河川徑流呈波動性上升趨勢,上升速度約為每年1.8毫米。氣溫上升導致的冰川加速消融,雪線上升使祁連山生態保護面臨嚴峻的局面。根據中科院衛星遙感資料,對比分析2007年1月29日與2006年1月31日祁連山區積雪面積。結果表明祁連山東段積雪面積減少了6.5%,中段減少了8.7%,西段減少了18.6%。

三問:祁連山生態保護難在何處?

祁連山生態保護之難,除祁連山面積大、生態系統復雜而且十分脆弱之外還受制于三大矛盾:

首先是開發與保護的矛盾。祁連山既是重要的生態屏障,也是生物多樣性的資源寶庫和礦藏富集區,被稱為中國的“烏拉爾”,在祁連山有甘青兩省、市、縣的數百萬人口依賴自然資源生存,長期以來保護與開發的矛盾十分突出。

其次是巨大的保護面積與繁重的保護任務的矛盾。2.65萬平方公里的祁連山保護區面積大、海拔高,冰川、森林、草原、峽谷等各種生態系統交錯,保護的任務十分艱巨。分布在保護區內的22個保護站,許多區域無路、無通訊設施,完全靠人工巡查。祁連山區的開發活動持續了近40年,礦山企業大部分主體已滅失,造成的破壞在短期內恢復也非易事。

再次是歷史性的開發與現行政策的矛盾。祁連山自然保護區設立于1987年,歷經4次調整,真正確定邊界和坐標定位是2014年,但在70年代以后已經有大量的礦山探采、水電開發獲批建設。依照當時的政策,其中絕大部分合法,而且企業已投入了數以億計的大量資金,但按《自然保護區條例》和現行政策,又有一部分在保護區范圍之內,甚至在緩沖區和核心區范圍之內。而肅南縣部分鄉鎮和村落千百年來就是農牧民的居所,保護區規劃后“被保護”了進去,完全退出存在補償安置、社會穩定等方面的風險。這些因素交織疊加,使祁連山的保護有難題、有難處、有難點。

四問:祁連山生態保護如何才能搞好?

祁連山是一個龐大、復雜、多樣的生態系統,保護好祁連山生態決非一朝一夕之功,不能靠一市一縣之力,必須從根本上重視解決突出問題。

首先要落實頂層設計。這項頂層設計就是中央提出來的生態文明建設總體方案和國家主體功能區戰略。祁連山在國家主體功能區中毫無疑問是生態功能區,是限制開發區乃至禁止開發區,這個功能區戰略不僅要落在圖上,而且要落在地上。

其次要建立生態補償機制。祁連山區生活著數以萬計的人口,對祁連山最大的保護就是要能減少人類活動對祁連山生態的擾動,把祁連山保護區內的人口盡可能多的移到區外,將留下來的人口從牧民變成護林員、管護者,讓祁連山自然保護區提供的生態產品發揮實際功能,要做到這一點,應當建立祁連山生態補償機制,使提供生態產品的地方和公眾獲得相應的補償,建立能減少人類活動擾動的長效機制。

第三,要加快修復受損生態。祁連山的大規模人為活動持續長達40年之久甚至更長,生態受損嚴重,修復治理的任務也不可能一蹴而就,但從祁連山極端重要的生態地位出發,又必須盡量加快修復進程。加快修復的關鍵是解決投入的問題,解決這個問題需要受益人的負擔和地方有效投入,也需要國家乃至社會的投入。

第四,要有綜合性立體化的保護機制,祁連山的保護是一項復雜的系統工程,不僅是生態問題也是經濟問題、社會問題,因此需有與之相應的綜合性立體化的保護機制。

生產生活方式要轉變。必須通過產業結構調整、循環經濟發展、生態移民搬遷轉變過度依賴自然資源的生產方式和生活方式,變“靠山吃山,靠水吃水”為“靠山護山,靠水養水”。

地方政府的主體責任要落實。地方就是地主,只有地主盡責,生態保護才能落實。因此,保護祁連山的生態必須落實地方政府的主體責任,既要明責任,又要有考核,還要有問責追責。

企業破壞環境的“手”要捆住。要用嚴刑峻法約束企業,大幅度提高企業違法的環境損害成本,遏制企業利益驅使形成的違法違規、破壞環境的沖動。核心區、緩沖區內的開發項目應當全面退出,實驗區范圍內的項目必須以不破壞生態為底線。

監管機構的作用要發揮好。涉及保護區的各類監管機構要依法依據、嚴格監管,對違規違法行為要敢于亮劍,查處到位,以監管強保護、促保護。

科技支撐要跟上。生態保護是一個大系統,是一門大學科,涉及水源涵養、受損生態修復、生物多樣性保護的每一個領域都有一系列規律需要探索認識,都有一系列難題需要技術方案,即便是監測也需要有科研和技術的支撐,只有科研和技術支撐跟得上,生態保護才能更科學,才能事半功倍。否則,“運動式”的保護造成的生態惡果可能比“掠奪式”開發更嚴重。

祁連山是我國著名高大山系之一,也是西北地區重要的生態儲水輸水中心,維系著西北地區生態系統的穩定。由于極其重要的生態區位作用,祁連山的生態保護引起了廣泛的社會關注。祁連山自然保護區到底是一個什么樣的保護區?生態保護成效如何?保護難點在哪里?如何才能保護好我們賴以生存的家園?

從1978年開始,作為祁連山區成立的第一家科研機構,甘肅省祁連山水源涵養林研究院積累了連續40年的科研數據,并與中科院西北生態環境資源研究院等國內知名科研團隊合作承擔了“祁連山涵養水源生態系統恢復技術集成試驗示范”和“祁連山地區生態治理技術研究及示范”等國家重大項目,對祁連山的生態保護形成了較為系統的認識。

馮起:中科院西北生態環境資源研究院副院長、研究員、博士生導師,中科院內陸河流域生態水文重點實驗室主任。國家杰出青年基金獲得者,中國科學院“百人計劃”入選者,享受國務院政府特殊津貼。主持完成的“祁連山涵養水源生態系統恢復技術集成及應用”項目獲2015年甘肅省科技進步一等獎,2015年獲甘肅省生態功臣榮譽稱號。

劉賢德:甘肅省祁連山水源涵養林研究院院長、研究員、博士生導師,甘肅省森林生態與凍土水文水資源重點實驗室主任,享受國務院政府特殊津貼,甘肅省第一層次領軍人才。負責完成的“西北干旱缺水地區森林植被的水文影響及林水協調管理技術”項目獲國家梁希科學技術二等獎,全國生態建設突出貢獻獎先進個人。

?

相關鏈接:

湖北出臺措施推進長江經濟帶生態保護和綠色發展北京鄉土營造社丁酉年唱響古村落生態保護發展。

今年長江經濟帶沿江11省市全面建立生態保護紅線制度

貪官借生態保護受賄:錢付到茶葉店 轉一圈進腰包

研討平衡生態保護 東寨港可持續漁業發展研討會召開

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)