汶川特大地震3周年特別報(bào)道:在灑滿陽(yáng)光和愛(ài)的大地上

?

5月12日,這是公祭儀式現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)日是汶川5·12地震三周年,群眾紛紛來(lái)到老北川縣城祭奠。三年了,新北川就在不遠(yuǎn)處,生活早已滄桑巨變,親人們你們還好嗎?新華社記者李橋橋攝

?

5月12日,一位女子在老北川祭奠親人。當(dāng)日是汶川5·12地震三周年,群眾紛紛來(lái)到老北川縣城祭奠。三年了,新北川就在不遠(yuǎn)處,生活早已滄桑巨變,親人們你們還好嗎?新華社記者李橋橋攝

?

5月11日,四川省廣元市女學(xué)生參加紅十字博愛(ài)學(xué)校投入使用剪彩儀式。 “5·12”汶川特大地震后,中國(guó)紅十字基金會(huì)與國(guó)資委共同發(fā)起“5·12災(zāi)后重建中央企業(yè)援助基金”,包括東方航空股份有限公司、中國(guó)中材集團(tuán)公司等在內(nèi)的90余家中央企業(yè)累計(jì)捐資3.98億元,在四川、甘肅和陜西等地震災(zāi)區(qū)建設(shè)博愛(ài)學(xué)校、鄉(xiāng)村衛(wèi)生院等項(xiàng)目。目前,中央企業(yè)捐資建設(shè)的博愛(ài)學(xué)校90%以上已經(jīng)投入使用。新華社記者汪永基 攝

?

一位臥龍老人買(mǎi)菜回家(2011年5月1日攝)。臥龍,中國(guó)最重要的大熊貓棲息地之一,中國(guó)保護(hù)大熊貓研究中心所在地。 “5·12”汶川地震發(fā)生后,緊挨著震源地的四川臥龍?jiān)獾綐O大破壞。震后,臥龍響亮地提出了“恢復(fù)大熊貓棲息地世界自然遺產(chǎn)生態(tài)環(huán)境,重建人與自然和諧相處美麗幸福家園”的口號(hào),經(jīng)過(guò)3年的歷程,一個(gè)美麗的新臥龍已初步崛起:居住在高半山的400多戶農(nóng)民遷移到河谷地帶,住進(jìn)了寬敞明亮的新房,生活條件得到極大改善,大熊貓也因此有了更多的生存與活動(dòng)空間;今年動(dòng)工興建的新的研究中心和位于都江堰青城山腳下的大熊貓救護(hù)與疾病防控中心,都將在明年投入使用;包括大熊貓野化放歸等一批科研課題,在臥龍持續(xù)展開(kāi)…… 新華社記者 李橋橋攝

?

一名工人在北川縣桂溪鄉(xiāng)中學(xué)工地施工(2009年1月13日攝)。汶川特大地震災(zāi)區(qū)的浴火重生,世界為之震撼!這是曾被國(guó)際社會(huì)視為難以攻克的艱巨挑戰(zhàn)—— 3年內(nèi),在13萬(wàn)多平方公里的國(guó)土面積上完成城鎮(zhèn)再造,為近2000萬(wàn)的受災(zāi)民眾重建家園,讓破碎的山河重現(xiàn)勃勃生機(jī)…… 汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的目標(biāo),世界為之矚目! 這是中國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下頑強(qiáng)拼搏創(chuàng)造的人間奇跡—— 3年來(lái),修通的城鄉(xiāng)公路可以繞地球一圈多,修建的居民住房達(dá)657萬(wàn)套(戶),建設(shè)水平和發(fā)展基礎(chǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)災(zāi)前…… 從廢墟上崛起,在重建中超越。奇跡背后,是中國(guó)力量。 “任何困難都難不倒英雄的中國(guó)人民!” 以胡錦濤同志為總書(shū)記的黨中央,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民,萬(wàn)眾一心,迎難而上,用信心、智慧和汗水,奮力奪取汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的重大勝利,書(shū)寫(xiě)了人類(lèi)災(zāi)后恢復(fù)重建史上的壯麗篇章!新華社記者朱崢攝

?

北川當(dāng)?shù)厝罕娫谏綎|省對(duì)口援建北川新縣城項(xiàng)目竣工移交儀式現(xiàn)場(chǎng)夾道歡送山東援建者(2010年9月25日)。汶川特大地震災(zāi)區(qū)的浴火重生,世界為之震撼!這是曾被國(guó)際社會(huì)視為難以攻克的艱巨挑戰(zhàn)—— 3年內(nèi),在13萬(wàn)多平方公里的國(guó)土面積上完成城鎮(zhèn)再造,為近2000萬(wàn)的受災(zāi)民眾重建家園,讓破碎的山河重現(xiàn)勃勃生機(jī)…… 汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的目標(biāo),世界為之矚目! 這是中國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下頑強(qiáng)拼搏創(chuàng)造的人間奇跡—— 3年來(lái),修通的城鄉(xiāng)公路可以繞地球一圈多,修建的居民住房達(dá)657萬(wàn)套(戶),建設(shè)水平和發(fā)展基礎(chǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)災(zāi)前…… 從廢墟上崛起,在重建中超越。奇跡背后,是中國(guó)力量。 “任何困難都難不倒英雄的中國(guó)人民!” 以胡錦濤同志為總書(shū)記的黨中央,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民,萬(wàn)眾一心,迎難而上,用信心、智慧和汗水,奮力奪取汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的重大勝利,書(shū)寫(xiě)了人類(lèi)災(zāi)后恢復(fù)重建史上的壯麗篇章!新華社記者江宏景 攝

?

新北川鳥(niǎo)瞰(2011年3月28日攝)。汶川特大地震災(zāi)區(qū)的浴火重生,世界為之震撼!這是曾被國(guó)際社會(huì)視為難以攻克的艱巨挑戰(zhàn)—— 3年內(nèi),在13萬(wàn)多平方公里的國(guó)土面積上完成城鎮(zhèn)再造,為近2000萬(wàn)的受災(zāi)民眾重建家園,讓破碎的山河重現(xiàn)勃勃生機(jī)…… 汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的目標(biāo),世界為之矚目! 這是中國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下頑強(qiáng)拼搏創(chuàng)造的人間奇跡—— 3年來(lái),修通的城鄉(xiāng)公路可以繞地球一圈多,修建的居民住房達(dá)657萬(wàn)套(戶),建設(shè)水平和發(fā)展基礎(chǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)災(zāi)前…… 從廢墟上崛起,在重建中超越。奇跡背后,是中國(guó)力量。 “任何困難都難不倒英雄的中國(guó)人民!” 以胡錦濤同志為總書(shū)記的黨中央,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民,萬(wàn)眾一心,迎難而上,用信心、智慧和汗水,奮力奪取汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的重大勝利,書(shū)寫(xiě)了人類(lèi)災(zāi)后恢復(fù)重建史上的壯麗篇章!新華社發(fā)(莫定友攝)

?

江堰市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)養(yǎng)護(hù)花卉(2010年1月29日攝)。汶川特大地震災(zāi)區(qū)的浴火重生,世界為之震撼!這是曾被國(guó)際社會(huì)視為難以攻克的艱巨挑戰(zhàn)—— 3年內(nèi),在13萬(wàn)多平方公里的國(guó)土面積上完成城鎮(zhèn)再造,為近2000萬(wàn)的受災(zāi)民眾重建家園,讓破碎的山河重現(xiàn)勃勃生機(jī)…… 汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的目標(biāo),世界為之矚目! 這是中國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下頑強(qiáng)拼搏創(chuàng)造的人間奇跡—— 3年來(lái),修通的城鄉(xiāng)公路可以繞地球一圈多,修建的居民住房達(dá)657萬(wàn)套(戶),建設(shè)水平和發(fā)展基礎(chǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)災(zāi)前…… 從廢墟上崛起,在重建中超越。奇跡背后,是中國(guó)力量。 “任何困難都難不倒英雄的中國(guó)人民!” 以胡錦濤同志為總書(shū)記的黨中央,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民,萬(wàn)眾一心,迎難而上,用信心、智慧和汗水,奮力奪取汶川特大地震災(zāi)后恢復(fù)重建的重大勝利,書(shū)寫(xiě)了人類(lèi)災(zāi)后恢復(fù)重建史上的壯麗篇章!新華社記者陳建力攝

?

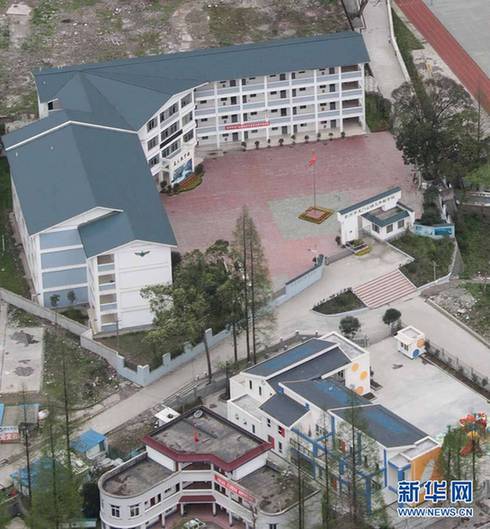

這是2011年4月17日拍攝的由成都軍區(qū)空軍援建的四川省彭州市龍門(mén)山九年制學(xué)校。平坦的馬路、敞亮的學(xué)校、整潔的園區(qū)、真誠(chéng)的笑臉……曾經(jīng)滿目瘡痍的汶川地震災(zāi)區(qū),如今面貌一新,煥發(fā)著勃勃生機(jī)。汶川特大地震三年來(lái),災(zāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)了歷史性巨變,城鄉(xiāng)面貌、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)步。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

這是2011年4月17日拍攝的四川省汶川縣特殊黨費(fèi)捐建的七一映秀中學(xué)。平坦的馬路、敞亮的學(xué)校、整潔的園區(qū)、真誠(chéng)的笑臉……曾經(jīng)滿目瘡痍的汶川地震災(zāi)區(qū),如今面貌一新,煥發(fā)著勃勃生機(jī)。汶川特大地震三年來(lái),災(zāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)了歷史性巨變,城鄉(xiāng)面貌、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)步。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

左上:在四川省什邡市鎣華鎮(zhèn)仁和村,時(shí)年5歲的方俊杰在自家廢墟前吃方便面(2008年5月19日攝)。地震時(shí),他在幼兒園老師的帶領(lǐng)下沖出教室,雖然從樓梯上滾落下來(lái)受了點(diǎn)傷,但還是躲過(guò)了一劫。左下:方俊杰在板房幼兒園內(nèi)上課(2009年5月6日攝)。震前在火車(chē)站做裝卸工的父親此時(shí)已在當(dāng)?shù)匾患掖笮推髽I(yè)干上了叉車(chē)駕駛員的工作。右:方俊杰在爸爸新買(mǎi)的小轎車(chē)內(nèi)玩耍(2011年5月8日攝)。 2008年“5·12”汶川特大地震發(fā)生后不久、震后1周年前夕和3周年前夕,攝影師3次走進(jìn)震區(qū),用鏡頭記錄下那里孩子們3年來(lái)的變化。如今,他們的生活已經(jīng)穩(wěn)定,臉上的笑容成了那里最溫暖的風(fēng)景。新華社發(fā)(張曉理攝)

?

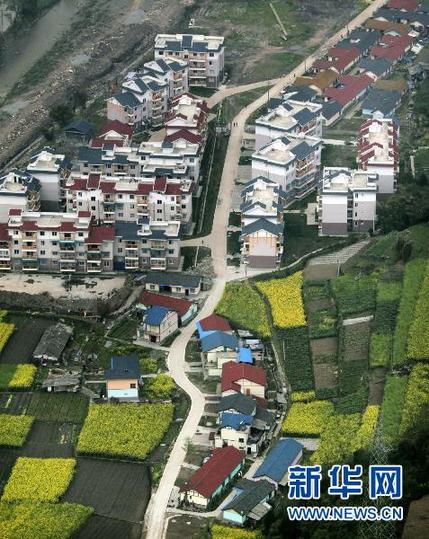

這是2011年4月17日拍攝的已建成的四川省彭州市白鹿鎮(zhèn)新社區(qū)。平坦的馬路、敞亮的學(xué)校、整潔的園區(qū)、真誠(chéng)的笑臉……曾經(jīng)滿目瘡痍的汶川地震災(zāi)區(qū),如今面貌一新,煥發(fā)著勃勃生機(jī)。汶川特大地震三年來(lái),災(zāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)了歷史性巨變,城鄉(xiāng)面貌、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)步。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

上圖:這是2009年5月10日拍攝的正在重建中的四川省彭州市丹景山景區(qū)入口處。下圖:這是2011年4月17日拍攝的建成的四川省彭州市丹景山景區(qū)入口處(拼版圖片)。平坦的馬路、敞亮的學(xué)校、整潔的園區(qū)、真誠(chéng)的笑臉……曾經(jīng)滿目瘡痍的汶川地震災(zāi)區(qū),如今面貌一新,煥發(fā)著勃勃生機(jī)。汶川特大地震三年來(lái),災(zāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)了歷史性巨變,城鄉(xiāng)面貌、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)步。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

5月10日,課間休息時(shí),何潤(rùn)(前左)向姐姐何小倩請(qǐng)教數(shù)學(xué)問(wèn)題。姐妹倆都讀初一,在一個(gè)班里。何先倫,今年43歲,東河口村人,青川縣關(guān)莊郵政所郵遞員,“5·12”地震中失去了父親、大嫂、二哥二嫂、弟弟弟媳和堂哥,由于大哥早年去世,他成為家庭唯一的男人。地震讓二哥的女兒何小倩,弟弟的女兒何元敏成了孤兒,何先倫毫不猶豫地把兩個(gè)侄女接到家里,和自己的女兒何潤(rùn)一起住。“幾個(gè)年齡相當(dāng)?shù)慕忝迷谝黄饡?huì)比較容易走出地震的陰影,”何先倫說(shuō)。震后兩年里,何先倫除了肩負(fù)著5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的郵政投遞工作之外,還要負(fù)責(zé)孩子們的飲食起居。每天早上6點(diǎn),何先倫和妻子起床之后,就開(kāi)始幫孩子們做早飯,妻子則要去鎮(zhèn)上打工。7點(diǎn),他將孩子們送出家門(mén),自己則開(kāi)始送信。青川縣處處山巒,再加上地震的損傷,很多道路路況很差,有時(shí)候從一家送到另外一家,需要走15公里山路,而何先倫每天送的報(bào)紙基本都在300份左右。但不管有多忙,每天11點(diǎn)半,何先倫還必須趕回家給孩子們做午飯。當(dāng)時(shí),何先倫每月工資1000左右,為了擔(dān)負(fù)全家的生活費(fèi)用,妻子范連會(huì)去了鎮(zhèn)上一家餐廳打工,一個(gè)月能掙1000元。這樣的收入,要撫育3個(gè)小孩仍是很吃緊。但即便這樣,當(dāng)?shù)弥≠幌胍c(diǎn)讀機(jī)后,他仍是狠心花1000多元買(mǎi)了一臺(tái)。為了三個(gè)孩子方便上網(wǎng)查找資料,老何還給孩子買(mǎi)了電腦和打印機(jī)。汶川地震后,國(guó)家和社會(huì)對(duì)孤兒有很多扶助政策,每月會(huì)給地震孤兒發(fā)放一千多元的基金,但何先倫一分不花,全部給兩個(gè)侄女存著,“等她們長(zhǎng)大成人后,我會(huì)一分不花地把錢(qián)全部給她們。” 2011年春節(jié)前,何先倫一家五口搬進(jìn)一棟三間兩層的樓房,住在90多平米的二樓上。何先倫把一個(gè)大房間隔成兩個(gè)單間,他和妻子住沒(méi)有窗戶的一間小屋子,寬敞明亮的則給孩子。“只要三個(gè)娃娃高興,好好學(xué)習(xí),再苦我都覺(jué)得值了”。現(xiàn)在何先倫已經(jīng)從郵政所的臨時(shí)工轉(zhuǎn)成了正式工,漲了工資。他讓妻子辭掉餐館工作,每天負(fù)責(zé)小孩的起居生活。何先倫更將空余的時(shí)間放在孩子們身上,常常利用送報(bào)刊雜志的機(jī)會(huì)從老師那打聽(tīng)孩子們的學(xué)習(xí)情況,天天督促孩子們完成作業(yè),將報(bào)紙上有用的知識(shí)讀給她們聽(tīng)。他說(shuō):“三個(gè)孩子是我們的全部,我只有把她們教育好,我才能不辜負(fù)二哥、弟弟!” 新華社記者 江宏景 攝

?

5月11日,何先倫一家人在吃午飯。何先倫,今年43歲,東河口村人,青川縣關(guān)莊郵政所郵遞員,“5·12”地震中失去了父親、大嫂、二哥二嫂、弟弟弟媳和堂哥,由于大哥早年去世,他成為家庭唯一的男人。地震讓二哥的女兒何小倩,弟弟的女兒何元敏成了孤兒,何先倫毫不猶豫地把兩個(gè)侄女接到家里,和自己的女兒何潤(rùn)一起住。“幾個(gè)年齡相當(dāng)?shù)慕忝迷谝黄饡?huì)比較容易走出地震的陰影,”何先倫說(shuō)。震后兩年里,何先倫除了肩負(fù)著5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的郵政投遞工作之外,還要負(fù)責(zé)孩子們的飲食起居。每天早上6點(diǎn),何先倫和妻子起床之后,就開(kāi)始幫孩子們做早飯,妻子則要去鎮(zhèn)上打工。7點(diǎn),他將孩子們送出家門(mén),自己則開(kāi)始送信。青川縣處處山巒,再加上地震的損傷,很多道路路況很差,有時(shí)候從一家送到另外一家,需要走15公里山路,而何先倫每天送的報(bào)紙基本都在300份左右。但不管有多忙,每天11點(diǎn)半,何先倫還必須趕回家給孩子們做午飯。當(dāng)時(shí)何先倫每月工資1000左右,為了擔(dān)負(fù)全家的生活費(fèi)用,妻子范連會(huì)去了鎮(zhèn)上一家餐廳打工,一個(gè)月能掙1000元。這樣的收入,要撫育3個(gè)小孩仍是很吃緊。但即便這樣,當(dāng)?shù)弥≠幌胍c(diǎn)讀機(jī)后,他仍是狠心花1000多元買(mǎi)了一臺(tái)。為了三個(gè)孩子方便上網(wǎng)查找資料,老何還給孩子買(mǎi)了電腦和打印機(jī)。汶川地震后,國(guó)家和社會(huì)對(duì)孤兒有很多扶助政策,每月會(huì)給地震孤兒發(fā)放一千多元的基金,但何先倫一分不花,全部給兩個(gè)侄女存著,“等她們長(zhǎng)大成人后,我會(huì)一分不花地把錢(qián)全部給她們。” 2011年春節(jié)前,何先倫一家五口搬進(jìn)一棟三間兩層的樓房,住在90多平米的二樓上。何先倫把一個(gè)大房間隔成兩個(gè)單間,他和妻子住沒(méi)有窗戶的一間小屋子,寬敞明亮的則給孩子。“只要三個(gè)娃娃高興,好好學(xué)習(xí),再苦我都覺(jué)得值了”。現(xiàn)在何先倫已經(jīng)從郵政所的臨時(shí)工轉(zhuǎn)成了正式工,漲了工資。他讓妻子辭掉餐館工作,每天負(fù)責(zé)小孩的起居生活。何先倫更將空余的時(shí)間放在孩子們身上,常常利用送報(bào)刊雜志的機(jī)會(huì)從老師那打聽(tīng)孩子們的學(xué)習(xí)情況,天天督促孩子們完成作業(yè),將報(bào)紙上有用的知識(shí)讀給她們聽(tīng)。他說(shuō):“三個(gè)孩子是我們的全部,我只有把她們教育好,我才能不辜負(fù)二哥、弟弟!” 新華社記者 江宏景 攝

?

?

上:在四川省綿竹市漢旺鎮(zhèn)武都村,時(shí)年11歲的周永虹在自家的廢墟上洗頭(2008年5月27日攝)。地震時(shí),她正在漢旺鎮(zhèn)馬尾小學(xué)的教室里寫(xiě)作業(yè),樓房垮塌,她的左腳被壓在廢墟里,十幾分鐘后被救出,幸無(wú)大礙,但是門(mén)牙卻被磕掉了一顆。下:周永虹在家里的鏡子前梳頭(2011年5月8日攝)。周永虹一家于2010年6月入住新建的安置小區(qū)——漢旺新村紫雅小區(qū)。母親劉翠在綿竹一家藥店打工,父親周道安在東汽綿竹工業(yè)園做臨時(shí)工,全家每月的收入約有2000多元。 2008年“5·12”汶川特大地震發(fā)生后不久、震后1周年前夕和3周年前夕,攝影師3次走進(jìn)震區(qū),用鏡頭記錄下那里孩子們3年來(lái)的變化。如今,他們的生活已經(jīng)穩(wěn)定,臉上的笑容成了那里最溫暖的風(fēng)景。新華社發(fā)(張曉理攝)

?

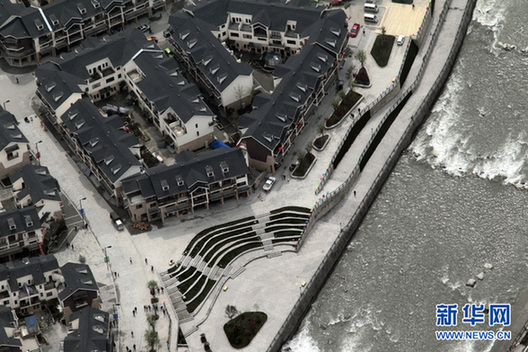

這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的映秀新城局部。平坦的馬路、敞亮的學(xué)校、整潔的園區(qū)、真誠(chéng)的笑臉……曾經(jīng)山河破碎、滿目瘡痍的汶川地震災(zāi)區(qū),如今面貌一新,煥發(fā)著勃勃生機(jī)。汶川特大地震三年來(lái),災(zāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)了歷史性巨變,城鄉(xiāng)面貌、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)步。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的映秀新城全景。新華社發(fā)(劉應(yīng)華 攝)

?

這是4月17日航拍的汶川水磨鎮(zhèn)災(zāi)后新建的居民小區(qū)。新華社發(fā)(劉應(yīng)華 攝)

?

這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的映秀新城。新華社發(fā)(劉應(yīng)華 攝)

?

上圖:這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的映秀新城。下圖:這是2008年5月22日航拍的被地震摧毀的映秀鎮(zhèn)(拼版圖片)。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

上圖:這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的汶川羌寨新農(nóng)村;下圖:這是2008年5月22日航拍的汶川山區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重的羌寨。新華社發(fā)(劉應(yīng)華攝)

?

汶川縣水磨鎮(zhèn)震后(左圖)和重建后(右圖)對(duì)比圖。 2008年5月12日14時(shí)28分,四川汶川發(fā)生特大地震,一時(shí)間山崩地裂,眾多城鎮(zhèn)被夷為平地,重災(zāi)區(qū)面積超過(guò)10萬(wàn)平方千米。地震發(fā)生后,全黨全軍全國(guó)各族人民眾志成城,展開(kāi)了氣壯山河的救災(zāi)搶險(xiǎn)和災(zāi)后重建工作,在短短的兩年多的時(shí)間里迅速重建了美好家園。在抗震救災(zāi)和恢復(fù)重建期間,四川省測(cè)繪局的測(cè)繪人員為科學(xué)救災(zāi)和科學(xué)重建做出了突出貢獻(xiàn)。這幾組由他們制作的航拍圖片,記錄了災(zāi)區(qū)的滄桑巨變。新華社發(fā)?

?

綿竹市漢旺鎮(zhèn)震前(左圖)、震后(中圖)和重建后(右圖)對(duì)比圖。 新華社發(fā)

上:在四川省什邡市鎣華鎮(zhèn)仁和村,時(shí)年1歲半的李雯鑫找到了在地震中被砸壞的玩具車(chē)(2008年5月19日攝)。地震時(shí),姥姥帶他出門(mén)玩耍,卻忘記帶上剛買(mǎi)的玩具車(chē),為此他還曾哭鬧不止。下左:李雯鑫站在爸爸給他買(mǎi)的兒童自行車(chē)旁,十分高興(2009年5月8日攝)。下右:李雯鑫在家里租住的房屋前滑輪滑(2011年5月4日攝)。因?yàn)楦改傅墓ぷ鲉挝浑x板房安置點(diǎn)較遠(yuǎn),李雯鑫一家目前在工廠附近租房住。 2008年“5·12”汶川特大地震發(fā)生后不久、震后1周年前夕和3周年前夕,攝影師3次走進(jìn)震區(qū),用鏡頭記錄下那里孩子們3年來(lái)的變化。如今,他們的生活已經(jīng)穩(wěn)定,臉上的笑容成了那里最溫暖的風(fēng)景。新華社發(fā)(張曉理 攝)

?

這是4月17日航拍的災(zāi)后重建的汶川水磨鎮(zhèn)。新華社發(fā)(劉應(yīng)華 攝)

?

新北川縣城開(kāi)建前(左)和建成后(右)對(duì)比圖。 新華社發(fā)

?

映秀鎮(zhèn)震前(左圖)、震后(中圖)和重建后(右圖)對(duì)比圖。 新華社發(fā)

·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

e05124ee-1270-4f66-bfe8-76152a8aed94_zsize_watermark.jpg)

819df279-7362-46df-a0bf-e1316303950f_zsize.jpg)

f0f993de-b4eb-484a-aa98-b9dc1cb81a37.jpg)

fed111e8-7976-420e-971e-d2cb7a9b1cf5.jpg)

f373dce6-9ebe-4999-8f38-f939054aede1.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)