二位生態(tài)學(xué)博導(dǎo)四問祁連山生態(tài)保護(hù)

一問:祁連山自然保護(hù)區(qū)是一個什么樣的保護(hù)區(qū)?

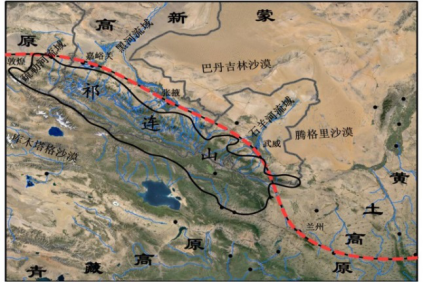

首先,祁連山國家級自然保護(hù)區(qū)是一個面積巨大的保護(hù)區(qū)。2014年,最新規(guī)劃調(diào)整后的自然保護(hù)區(qū)面積198.7萬公頃,加上劃定的66.6萬公頃外圍保護(hù)地帶,總面積265.3萬公頃(2.653萬平方公里),在甘肅境內(nèi)涉及張掖、武威、金昌3市8縣區(qū)及山丹馬場,保護(hù)區(qū)的面積接近于北京、天津兩個直轄市的面積之和。祁連山東西長800公里,相當(dāng)于上海到武漢的距離。

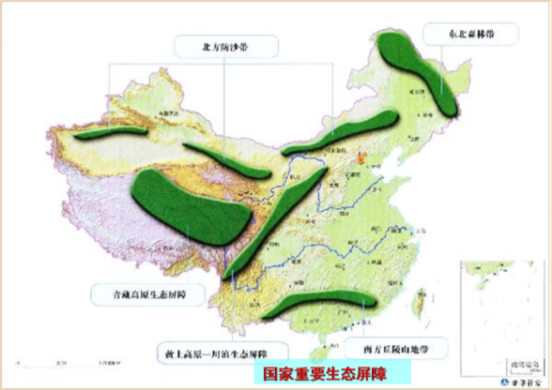

其次,祁連山保護(hù)區(qū)是一個極其重要的自然保護(hù)區(qū),有大小3066條冰川,是造就了河西走廊綠洲的黑河、疏勒河、石羊河的水源地,祁連山海拔最高處5808米,是由祁連山冰雪融水形成的河西綠洲和祁連山共同構(gòu)成了阻隔巴丹吉林、騰格里兩大沙漠南侵的防線,也是拱衛(wèi)青藏高原乃至“中華水塔”三江源生態(tài)安全的屏障,不僅影響西部生態(tài),而且影響全國生態(tài)。因此,祁連山自然保護(hù)區(qū)是一個生態(tài)功能極為重要的保護(hù)區(qū)。

再次,祁連山保護(hù)區(qū)是一個生態(tài)極其脆弱的保護(hù)區(qū),森林覆蓋率為28.5%,年降水量200-400mm左右,年蒸發(fā)量為1200mm左右。作為水源涵養(yǎng)林主體的青海云杉天然林,樹種結(jié)構(gòu)單一,林分密度大,林下灌木草本稀少,生物多樣性較低,天然更新差,生態(tài)系統(tǒng)易受自然條件的影響,承載力低、易破壞、修復(fù)能力弱。

二問:祁連山生態(tài)怎么樣?

祁連山生態(tài)地位重要性決定其極高的關(guān)注度,國內(nèi)著名冰川凍土專家程國棟院士、地質(zhì)地理學(xué)專家李吉均院士、全球變化專家秦大河院士等長期關(guān)注祁連山生態(tài)保護(hù)與研究。國家和甘肅省在祁連山不僅設(shè)立有國家級自然保護(hù)區(qū)管理局,而且有中科院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院和甘肅省祁連山水源涵養(yǎng)林研究院等國內(nèi)長期從事祁連山生態(tài)研究的科研機(jī)構(gòu)。通過長期觀測、分析、研究祁連山生態(tài)系統(tǒng)變化狀況,從數(shù)據(jù)上可以說明生態(tài)的變化。

首先是大規(guī)模的人為破壞已經(jīng)停止。祁連山的生態(tài)破壞開始于六十年代末七十年代初,初期以森林砍伐、盜伐為主,當(dāng)年有“吃得苦中苦,為了兩萬五(每年要完成2.5萬立方米的森林采伐任務(wù))”的說法,八十年代以礦山開采為主,九十年代后以小水電開發(fā)為主,據(jù)地方政府提供的資料,在上世紀(jì)九十年代到本世紀(jì)初,祁連山保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)僅肅南縣就有532家大小礦山企業(yè),在張掖境內(nèi)的干支流上先后建成了46座水電站。

神麒煤礦礦井關(guān)閉前(2014.11)

神麒煤礦礦井關(guān)閉整治后(2016.03)

1987年自然保護(hù)區(qū)劃設(shè)后,開始逐步扭轉(zhuǎn)無序開發(fā)局面,2014年,新一輪的保護(hù)區(qū)規(guī)劃調(diào)整,探采礦、小水電全面停批,礦山企業(yè)逐步退出,據(jù)地方政府提供的數(shù)據(jù),張掖在自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的探采礦項(xiàng)目從高峰時的770家減少到現(xiàn)在的19家,這僅存的19家雖然因礦權(quán)未到期沒有退出,但也全部處于停產(chǎn)停工狀態(tài)。保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)2800萬畝草場已有1570萬畝實(shí)施了封禁,核心區(qū)、緩沖區(qū)內(nèi)的農(nóng)牧民從18000多人減少到2000多人,大規(guī)模的掠奪式開發(fā)基本停止。

甘肅黑河水電開發(fā)有限公司大孤山水電站樞紐整治前(2015.11.14)

甘肅黑河水電開發(fā)有限公司大孤山水電站樞紐整治后(2016.04.27)

其次是祁連山水源涵養(yǎng)生態(tài)功能逐步恢復(fù),2001年—2010年祁連山自然保護(hù)區(qū)實(shí)施了天然林保護(hù)一期工程,2011—2016年又連續(xù)實(shí)施二期工程,加強(qiáng)了森林保育。工程實(shí)施期間,保護(hù)區(qū)有林地、疏林地、灌木林地面積分別增加了4.8%、26.9%、54.3%,森林覆蓋率增長了1.3%,特別是以森林植被涵養(yǎng)水源功能為主的森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能得到有效發(fā)揮。根據(jù)祁連山水源涵養(yǎng)林研究院承擔(dān)國家監(jiān)測任務(wù)結(jié)果分析,祁連山森林涵養(yǎng)水源、保育土壤、固碳釋氧、營養(yǎng)物質(zhì)積累等各項(xiàng)生態(tài)功能價值總和為192.81億元,是直接經(jīng)濟(jì)價值的25倍,功能價值以涵養(yǎng)水源為最高72.37億元。因?yàn)樯鷳B(tài)改善,來水增加,加上中游張掖的節(jié)水措施有效,自2000年以來16年間黑河已向額濟(jì)納旗輸水169.74億立方米,使干涸多年的居延海恢復(fù)了40平方公里的水域,顯著改善了下游生態(tài)。

干涸的居延海(拍攝于1992.7)

水草豐美的居延海(拍攝于2016.5)

但是,祁連山經(jīng)歷了近40年的大規(guī)模開發(fā),加之氣候等大環(huán)境變化,歷史性破壞和現(xiàn)實(shí)威脅依然突出。因?yàn)榈V山開采、水電開發(fā)造成的破壞仍未完全恢復(fù),急需進(jìn)行平整、覆土、種草為主的生態(tài)修復(fù),草原過度放牧仍然比較普遍,僅張掖市在保護(hù)區(qū)內(nèi)有各類牲畜106萬羊單位,超載20.62萬羊單位,部分區(qū)域生態(tài)退化的威脅現(xiàn)實(shí)存在。

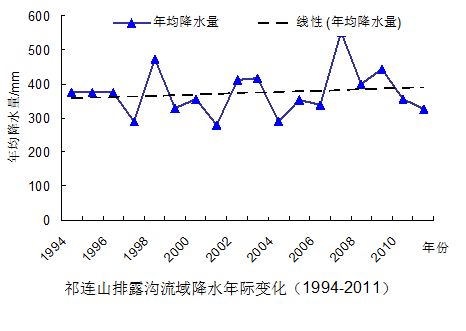

氣候變暖造成的生態(tài)退化在加劇。根據(jù)祁連山水源涵養(yǎng)林研究院長期連續(xù)監(jiān)測,從1994年到2014年20年間祁連山排露溝的平均氣溫1.62℃,平均每10年上升0.23度,已上升0.46度。年降水量平均為374.06毫米,降水呈波動性上升趨勢,平均每10年上升約為18毫米。

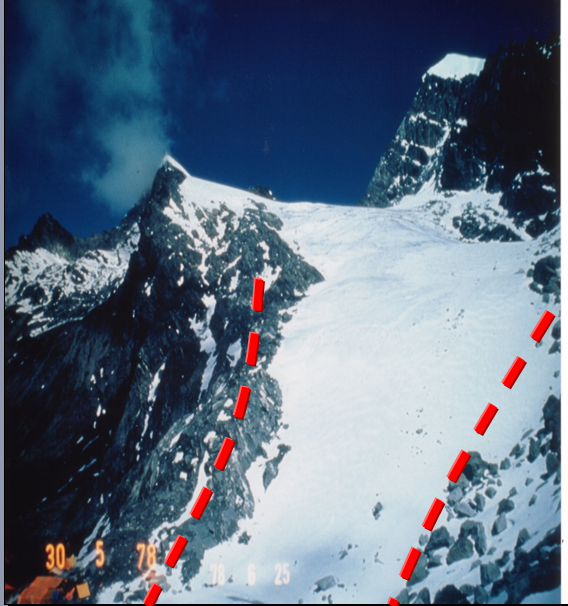

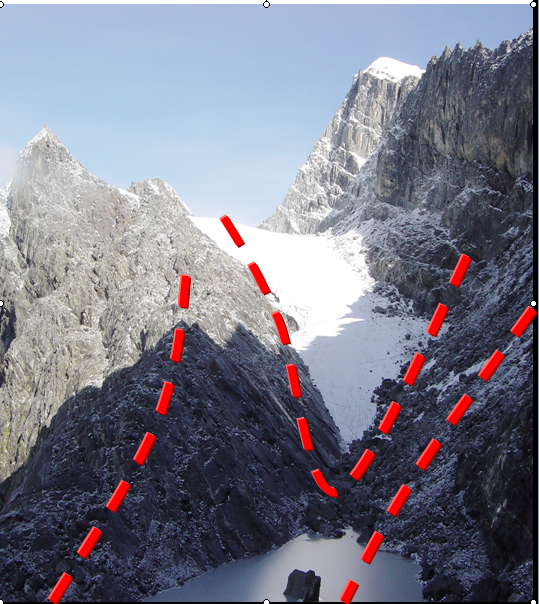

排露溝流域多年凍土監(jiān)測結(jié)果顯示:近16年來季節(jié)凍土最大凍結(jié)深度減少了27厘米。近20年排露溝流域河川徑流量平均為166.7毫米,流域河川徑流呈波動性上升趨勢,上升速度約為每年1.8毫米。氣溫上升導(dǎo)致的冰川加速消融,雪線上升使祁連山生態(tài)保護(hù)面臨嚴(yán)峻的局面。根據(jù)中科院衛(wèi)星遙感資料,對比分析2007年1月29日與2006年1月31日祁連山區(qū)積雪面積。結(jié)果表明祁連山東段積雪面積減少了6.5%,中段減少了8.7%,西段減少了18.6%。

三問:祁連山生態(tài)保護(hù)難在何處?

祁連山生態(tài)保護(hù)之難,除祁連山面積大、生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜而且十分脆弱之外還受制于三大矛盾:

首先是開發(fā)與保護(hù)的矛盾。祁連山既是重要的生態(tài)屏障,也是生物多樣性的資源寶庫和礦藏富集區(qū),被稱為中國的“烏拉爾”,在祁連山有甘青兩省、市、縣的數(shù)百萬人口依賴自然資源生存,長期以來保護(hù)與開發(fā)的矛盾十分突出。

其次是巨大的保護(hù)面積與繁重的保護(hù)任務(wù)的矛盾。2.65萬平方公里的祁連山保護(hù)區(qū)面積大、海拔高,冰川、森林、草原、峽谷等各種生態(tài)系統(tǒng)交錯,保護(hù)的任務(wù)十分艱巨。分布在保護(hù)區(qū)內(nèi)的22個保護(hù)站,許多區(qū)域無路、無通訊設(shè)施,完全靠人工巡查。祁連山區(qū)的開發(fā)活動持續(xù)了近40年,礦山企業(yè)大部分主體已滅失,造成的破壞在短期內(nèi)恢復(fù)也非易事。

再次是歷史性的開發(fā)與現(xiàn)行政策的矛盾。祁連山自然保護(hù)區(qū)設(shè)立于1987年,歷經(jīng)4次調(diào)整,真正確定邊界和坐標(biāo)定位是2014年,但在70年代以后已經(jīng)有大量的礦山探采、水電開發(fā)獲批建設(shè)。依照當(dāng)時的政策,其中絕大部分合法,而且企業(yè)已投入了數(shù)以億計的大量資金,但按《自然保護(hù)區(qū)條例》和現(xiàn)行政策,又有一部分在保護(hù)區(qū)范圍之內(nèi),甚至在緩沖區(qū)和核心區(qū)范圍之內(nèi)。而肅南縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村落千百年來就是農(nóng)牧民的居所,保護(hù)區(qū)規(guī)劃后“被保護(hù)”了進(jìn)去,完全退出存在補(bǔ)償安置、社會穩(wěn)定等方面的風(fēng)險。這些因素交織疊加,使祁連山的保護(hù)有難題、有難處、有難點(diǎn)。

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

15ad4a42-346d-4251-b6ff-2e1b5070962c.jpg)

ffe67b70-3b35-4cdd-8ad1-ed111ec732c7.jpg)

902b789b-9e79-415f-bec3-fdc7225c75bb.jpg)

2184d7cb-ff8f-4714-b140-ad52a13ef29a.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)