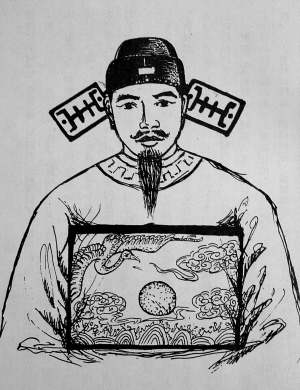

謝渥畫像

當年謝渥創辦的茉莉軒書院殘存的茉莉石碑

謝越勤在謝渥墓前講述謝渥生平

臨城的建立,要追溯到南宋的一位縣令,是他把臨高的治所遷到現址,并按照當時縣城的標準,進行大規模的建設。

此縣令姓謝名渥,先祖居河南,是東晉著名宰相謝安的第十九代孫,南宋紹舉二年(1132年)出任臨高縣令。他到任臨高縣令后,就以革除弊政開發臨高為己任,不僅遷移治所,還重視發展農業,創辦學校,培養人才,為臨高人民做了很大貢獻。

如今的臨高縣城越來越大,二環路內是舊城,路外正在崛起一個新城;沿著文瀾江的市政大道不僅擴大了城市骨架,也讓一河兩岸秀美的風光一覽無遺。

莫村治所今猶在

《臨高縣志》記載,臨高在隋大業三年(607年)開始建縣,稱為毗善縣,治所在縣西20里的那在村(此村已毀);唐武德五年(622年),毗善縣改為富羅縣,治所在臨高西北部的富羅村,同年從富羅縣劃出東部地區成立臨機縣,治所在馬裊地區的臨機村;唐玄宗開元年(713年),改臨機縣為臨高縣,治所又從東北部搬回西北部的富羅村。

南宋紹舉二年(1132年),謝渥來臨高任縣令,并將治所遷移到莫村,即今天臨高縣城所在地。

臨高縣委黨校原校長謝越勤,是謝渥兄弟的后人,他對謝渥的生平以及臨城建城的過程頗有研究。

謝越勤介紹,謝渥上任臨高縣令后,考慮到居住環境和發展農業生產等原因準備遷移治所,經過勘察莫村附近有大面積良田,土地平坦,與新盈、調樓等漁港的距離也不遠,于是當年就開始行動。

作為縣城移居莫村首任縣令的謝渥,按照縣城的標準,著手治理改造莫村,建設新縣城。

由于重農興教,引導有方,短短幾年時間謝渥就把當時只有幾十戶人家的莫村,發展成為臨高的政治經濟文化中心。

據《謝渥公族譜》記載,謝渥本是福建省晉江縣石壁坊金街巷人,1132年以賜進士及第文林郎出任臨高縣令。

謝渥先祖居河南,是東晉著名宰相謝安的第十九代孫,后隨家族不斷南遷到浙江、福建。由于謝家歷代書香,謝渥到臨高任縣令后,就以革除弊政開發臨高為己任。

深耕細作興農業

雖出身世家,但謝渥剛剛來臨高時,并不是靠祖上名頭闖世界,而是靠自己的才氣。

謝越勤介紹,相傳他來時,當地人對這個年輕的縣官并不買賬,就寫了一副對聯呈給謝渥,上書:“雁自北來,遍地鳳凰難立足”;只見謝渥思索片刻,就作出下聯:“日從東方,滿天星斗盡低頭”,眾人于是信服其文才。

據記載,謝渥任臨高縣令時全縣僅幾千戶,人口不足二萬人,種植業極其落后,肥沃的土地野草叢生,樹林覆蓋,居民主要以捕魚打獵為生。

謝渥上任后以農為本,開發臨高農業生產。他不畏勞苦、跋山涉水、披荊斬棘,深入民間,了解民情,采取有力舉措,鼓勵農民開荒造田,重點開發文瀾江兩岸,種植水稻等農作物。

隨著生產的發展,人民生活不斷改善。謝渥在教民墾荒種地的同時,還推廣使用先進的農業生產工具如犁、耙、鋤、鐮等,并教民馴牛耕地耙田,進行深耕細作。

此外,他還指導農民制造和使用龍骨水車,水轉竹簡車和戽水灌溉,積極傳授中原種桑養蠶,種麻織布等技術。

臨高文化開拓者

謝渥還重視教育,培養人才。他上任縣令的第一年(1132年),就創辦臨高縣第一間學校———茉莉軒書院,校址在今臨高縣教育局住地,因此地過去多種茉莉花而得名。

1148年,南宋抗金名臣胡銓因反對主和派秦檜賣國求和,而遭受貶謫吉陽軍(今三亞市),謝渥得知才子路過臨高,如獲至寶,喜悅萬分,冒著政治風險,親自出迎,盛情款待,敬請胡銓到書院住宿,召集全縣士子到書院聆聽胡銓講授春秋大義和中原文化知識。

臨高的戴定實、王良選,因有胡銓的教導,縣令的指點,奮發攻讀,應考中了舉人,成為臨高首批京城入仕者。自此以后臨高歷代又有中舉人者27人,一人中進士。因此,臨高人民把謝渥尊為“臨高文化的開拓者”,而茉莉軒則是“臨高文化的發祥地”。

瓊州他鄉當故鄉

作為父母官,謝渥對百姓的疾苦也記在心頭。1149年,臨高發生歷史罕見的旱災,溪水絕流,水井干涸,稻田龜裂,農作物枯死,糧食顆粒無收。作為縣令,謝渥一方面想方設法抗旱,另一方面減輕農民負擔,賑災救濟,幫助老百姓渡過荒年。

謝越勤介紹,謝渥卸任后舍不得離開他親自組織開發起來的這塊沃土和朝夕相處多年的臨高人民,選擇定居臨城,把他鄉當做故鄉。

謝渥死后,就埋在縣衙對面的一片叢林中,現在每年清明,謝氏后裔都會聚在謝渥墓前,緬懷祖先。

在謝越勤老人的帶領下,我們沿著文瀾江穿過幾條街巷,在一片墳冢中找到謝渥墓。

據碑文記載該墓為清代時重建,1991年被臨高縣人民政府列為第一批縣級重點文物保護單位。

撫摸著密密麻麻寫有先賢功績的墓碑,謝越勤老人開始介紹臨高謝氏源流。

隨著謝氏族人人口增多,到了謝渥第五代孫謝天寶時,謝氏遷移到縣衙對面的一個村莊聚居。為了紀念謝渥把村名定為官位村,意為祖先做官的位置。

800多年來,官位村歷經變遷,如今高樓取代了當初的矮屋,但繞村行走依然會發現很多古跡;官位村人健談,文瀾江畔垂柳下隨便找個地方一坐,村史和家族史就可娓娓道來。

經過數百年的演變,謝渥的后裔又陸續從官位村遷居到臨高的蘭堂、敦禮、多璉、和逢等村,還有的遷移到儋州、澄邁、海口等地甚至僑居海外,繁衍人口達5300人之多。

但無論走到哪里,謝氏后裔總會記住官位村是發源地,定期回村掃墓,每三十年修編一次族譜,至今謝渥一族派支清楚,家史詳盡。

謝渥的賢能也得到后世的認可,《臨高縣志》關于謝渥的記載有以下一段文字:“謝渥,本出身禮義之鄉,兵部員外郎之嗣,因奸人當道而遷徒南蠻之域,遠離山青水碧之桑梓,歷盡艱辛,開發臨高;教化斯民,無微不至,其澤無窮”。

為了紀念謝渥,臨高人也常賦詩贊頌。如后人王應斗就有詩如下:“冒盡風濤到海疆,墾荒辛苦盡親嘗。為將南甸蠻煙掃,曾教桑麻漫地長。……不是英雄豪杰漢,肯從蠻瘴創邦鄉。莫村治所今猶在,茉莉軒前跡尚香”。

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)