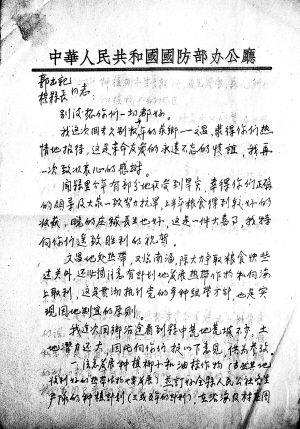

海南省檔案館藏張云逸1961年寫給文昌縣領導的信。

海南日報記者李幸璜 攝

海南檔案揭秘

共和國開國大將張云逸出生于海南省文昌市頭苑鎮造福鄉上僚村的一個貧苦農民家庭。在革命生涯中,張云逸參加領導了著名的百色起義,創建了紅七軍和右江革命根據地,參加了反“圍剿”和二萬五千里長征。在抗日戰爭中,張云逸參與組建和領導新四軍,參加了解放戰爭。他戎馬一生,經歷了中國共產黨領導的革命戰爭的全過程,做出了重要貢獻。

作為海南人民的兒子,張云逸時刻關注和系念海南的革命斗爭、發展建設,以及人民的生產生活。1937年,張云逸曾經為瓊崖特委接上黨組織關系,從而使瓊崖革命得到了黨中央的領導和在人力物力上的支持。此外,在張家捐贈給海南省檔案館的張云逸生前物品中,有數件是和文昌家鄉有關系的。其中包括張云逸于1961年10月曾寫給文昌縣郭書記、楊縣長一封親筆信。信中將軍對家鄉的深情厚意,洋溢在字里行間。

相關鏈接:

瓊臺書院

[古跡史話] 瓊臺書院——書屋飄香三百年

悠悠千載 瓊臺福地

實拍:瓊臺勝境五公祠——還是那么美![圖]

千載悠悠猶如昨日 鐘靈毓秀瓊臺福地

張云逸大將1961年寫給文昌縣領導的信。

張云逸親筆信

見證濃濃家鄉情

為瓊崖特委接上組織關系

在張云逸從事革命斗爭的歷程中,一段“與瓊崖黨組織建立聯系”的往事,鮮為人知。據海南日報記者采訪了解,1937年5月,張云逸受黨中央派遣,到香港開展華南抗日民族統一戰線工作。在當年的5月至12月,他一直奔波在港、桂、粵、閩等地。在此期間,他恢復了同瓊崖特委黨組織的聯系。

據張云逸在1937年12月24日向黨中央做的《華南工作報告》中說,他找到了瓊崖特委的組織關系。該處的組織自大革命失敗后,受到了嚴重的摧殘,還繼續保持到現在,有特委的組織,共有黨員二百余人,并保存有武裝百余支,這是值得表揚的。

自從張云逸為瓊崖特委接上組織關系以后,瓊崖黨組織和黨中央建立了聯系,得到了黨中央的領導和中央在人力、物力上的支持,這是瓊崖革命23年紅旗不倒的有力保證。

建議“發展種植椰子和油棕植物”

1961年,張云逸回到家鄉海南。這是他解放后僅有的一次返鄉之旅。張云逸在文昌會見了縣、鄉、公社的各級干部,詳細詢問家鄉的生產情況和鄉親們的生活情況,以及青少年的受教育情況,并親切地接待了遠親近鄰,還到田邊地頭和農場、學校參觀訪問。

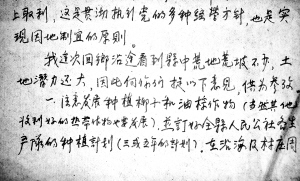

海南日報記者在海南省檔案館查閱了張云逸回到北京之后寫給文昌縣郭書記、楊縣長的一封親筆信。張云逸在信中寫道,文昌地處熱帶,又臨南海,除大力爭取糧食快些過關外,還必須注意有計劃地發展熱帶作物和向海上取利,這是貫徹執行黨的多種經營方針,也是實現因地制宜的原則。因“這次回鄉沿途看到縣中荒地荒坡不少,土地潛力還大”,張云逸提出了三條參考意見:

一是,注意發展種植椰子和油棕作物(當然其它收效好的熱帶作物也要發展),并訂好全縣人民公社各生產隊的種植計劃(三年或五年的計劃)。在沿海及村莊周圍附近的地區種植椰子生產較快,應先發展,再逐漸擴大達到所有適宜種植椰子的地區。

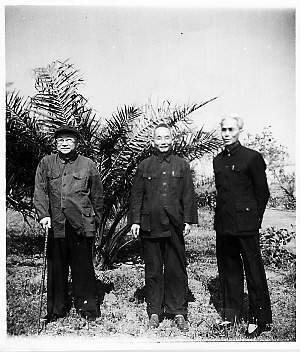

1957年,熱愛瓊劇的張云逸與紅梅夫婦在北京留影。

“做好集體個人種植計劃”兩不誤

張云逸信中的第二條參考意見是:人民公社各生產隊,不僅作好發展生產隊的集體所有的種植椰子、油棕計劃,還要主動幫助社員個人作好計劃,在村莊前后、左右種植椰子、油棕、荔枝、龍眼等作物(這些作物具有投資少、獲利大、收益久、長大后也易管理的特點),這既能增加社員收入,又能綠化美化村莊的環境。但必須進行先集體后個人的教育。如每人有三五棵椰子,對食油和燒柴都解決了。

海南省檔案館的工作人員在看到此部分內容時,都連連感慨:張云逸將軍長期在海南之外的地方從事革命工作,但是對家鄉的發展還是非常牽掛,并且提筆寫出來的建議“很有針對性”。

眾所周知,1961年,當時年輕的中華人民共和國正處于“三年困難時期”,人民生活極端困苦。就在這封信中,張云逸向家鄉文昌提出了行之有效的改善人民生活的參考意見,還特別提及“要利用農閑時間動員種植,以免同糧食作物爭人力”。

提出種植“必須確定所有權”

信中的第三條參考意見是:必須確定所有權。凡生產隊種的全為生產隊集體所有,社員個人種的,也全為社員個人所有,長期(至少三十年)不變動。對于產權問題,張云逸在信中寫道,這不是保護私有思想、走資本主義道路。在這過渡的長時期里,利用它來積極發展和擴大生產,他認為是不會錯的。

在“三年困難時期”,張云逸發自內心地對人民群眾疾苦的關懷,本著實事求是的原則,提出了切實可行的意見。

在信的結尾部分,張云逸寫下了“縣委諸同志均此致候。你們的同志張云逸上”。

張云逸的家屬把張云逸最珍貴的遺物,無私地捐贈給了海南省檔案館,想借此告訴子孫后代,你們是海南人,要熱愛自己的家鄉,海南是永遠的家。

1961年,張云逸(左)在海口公園留影。

將軍永遠的家鄉情

張云逸不僅僅給家鄉“父母官”寫信,還曾寫信給家鄉上僚村長發小學的校長,對學校教學提了將教學與生產密切結合的意見;同時還提出在村小學增加初中班,方便貧困學生上學。他曾多次給學校寄書,都是有關教學、農業生產方面的實用書籍,每次都寄出60多冊,并隨信囑咐,“不能照搬別人的經驗,只能采取合我們用的部分,不合的經驗則不要。”

1960年代,在獲知母校長發小學教學經費有困難的時候,張云逸寫信提出將他1919年用2500元在文昌縣購買的一處房產變賣,資助學校辦教育。

在查詢張云逸家屬捐贈給海南省檔案館的這批張云逸遺物時,記者還注意到目錄中有一條是“瓊劇唱片”。珍藏著這些瓊劇唱片,表明了將軍對鄉音的深厚感情。

相關鏈接:

瓊臺書院

[古跡史話] 瓊臺書院——書屋飄香三百年

悠悠千載 瓊臺福地

實拍:瓊臺勝境五公祠——還是那么美![圖]

千載悠悠猶如昨日 鐘靈毓秀瓊臺福地

網友回帖

發表評論 共0條評論 查看評論

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)