?

?

觀眾在海南師范大學(xué)生命科學(xué)院龜鱉博物館參觀

?

?

1.2億年前的龜化石? 蘇曉杰 攝

?

?

黑凹甲陸龜(標(biāo)本),亞洲體型最大的陸龜,俗稱靴腳陸龜? 蘇曉杰 攝

?

?

三線閉殼龜, 俗稱金錢龜標(biāo)本? 蘇曉杰 攝

?

?

大頭扁龜(標(biāo)本), 俗稱平胸龜、鷹嘴龜? 蘇曉杰 攝

?

?

四眼斑水龜(標(biāo)本), 俗稱六眼斑龜? 蘇曉杰 攝

?

?

扁頭長(zhǎng)頸龜(標(biāo)本),俗稱西氏長(zhǎng)頸龜 蘇曉杰 攝

?

?

龜鱉,在地球上生存了2.2億年。我們的祖先,曾以龜甲載文、以龜甲占卜、以龜甲入藥、以神龜鎮(zhèn)宅、仿龜甲制作戰(zhàn)衣……。在中國(guó),沒有哪一個(gè)真實(shí)存在的物種,像龜這樣,與我們的傳統(tǒng)文化、宗教信仰、醫(yī)學(xué)起源、飲食習(xí)慣聯(lián)系如此緊密。

為了研究龜類起源與發(fā)展,更好地保護(hù)這一古老的物種,海南師范大學(xué)生命科學(xué)院史海濤教授歷經(jīng)20余年的研究和努力,建立了我國(guó)唯一一座專業(yè)龜鱉博物館,從世界各地收集了近300多種占世界龜鱉總種類90%的照片、大量中外文圖書資料和龜類化石、150多種2000余號(hào)龜鱉標(biāo)本。這些龜標(biāo)本,用曾經(jīng)頑強(qiáng)的生命向人們講述了一個(gè)古老生物進(jìn)化的傳奇故事。

走進(jìn)海南師范大學(xué)生命科學(xué)院龜鱉博物館,一進(jìn)門,一只霸氣的大鱷龜四足伸展、昂首立在展臺(tái)上。“這是一只體重有100多斤的顎龜。它是在養(yǎng)殖場(chǎng)死亡后,被制成標(biāo)本的。”海南師范大學(xué)生命科學(xué)院史海濤教授告訴記者。

“博物館的龜類標(biāo)本都是我在20多年科研工作中,通過收集執(zhí)法罰沒死亡的龜和養(yǎng)殖場(chǎng)死亡的龜制作成標(biāo)本,還有一部分是通過標(biāo)本交換或者市民養(yǎng)殖寵物龜死亡后送來的。”20余年的積累和制作,史海濤終于建成了這個(gè)頗具規(guī)模、國(guó)內(nèi)唯一的龜鱉類專業(yè)博物館。

鎮(zhèn)館之寶

四具1.2億年前龜化石

博物館右側(cè)一角落,安放著鎮(zhèn)館之寶,四具1.2億年前的龜類化石。

化石上能清晰地看見四只史前龜,它們的頭、身體、爪子、尾巴,與現(xiàn)在的龜并無明顯區(qū)別,但尾巴和爪子似乎比較長(zhǎng)。“這四具化石分別是遼龜屬、鄂爾多斯龜屬、滿洲龜屬種類的龜,它們保存完好,完整地再現(xiàn)了1億多年前龜?shù)男螤睢!笔泛f,龜是從史前遠(yuǎn)古走來的物種,迄今發(fā)現(xiàn)最早的龜類化石是2.2億年前上三疊統(tǒng)地質(zhì)時(shí)期的德國(guó)原顎龜。

“龜是一種生命力極其頑強(qiáng)的物種。你看它全副武裝,背、腹、頭、足,甚至尾巴都覆蓋著厚厚的堅(jiān)硬的鱗甲,在野外,成年的龜幾乎沒有天敵。在漫長(zhǎng)的進(jìn)化過程中,龜又練就了長(zhǎng)期不攝食也不餓死的本領(lǐng),所以,能走過數(shù)億年幸存下來。”在史海濤眼里,龜通過了冰河時(shí)期、全球溫度升高、干旱以及地殼變遷等種種考驗(yàn),是生命世界的偉大奇跡。

“雖然進(jìn)化極其緩慢,但早期的龜與現(xiàn)在的龜,還是有進(jìn)化的改變。”史海濤介紹,在距今3億年前的石炭紀(jì)后期,地球上出現(xiàn)了爬行動(dòng)物,有一類被稱為無孔類的類群,其特點(diǎn)是頭骨側(cè)面除了眼窩和鼻孔之外,并沒有其他的孔,龜鱉類在分類學(xué)上就被列在了爬行綱下的無孔亞綱,隸屬龜鱉目。

對(duì)于龜,人們最為熟知的是它生緩慢、耐饑餓、長(zhǎng)壽、四肢和頭脖都能縮進(jìn)殼內(nèi)等特性,但事實(shí)上,龜?shù)倪h(yuǎn)古祖先并不具備這種“龜縮”本領(lǐng)。比如,龜?shù)倪h(yuǎn)古祖先原顎龜?shù)念^和四肢不能縮進(jìn)殼內(nèi)。

“最早的龜主要棲息在沼澤和陸地區(qū)域,過著半水棲生活。后來,才進(jìn)化成適應(yīng)不同生境的龜。”史海濤說,隨著生境的改變和種群遷移擴(kuò)散,生活在森林、草原、沙漠中的龜演化成完全陸棲的龜,而到河流、湖泊的龜則成為淡水龜,到海洋生活的龜則成為海龜。

又因?yàn)榄h(huán)境不同,它們的外觀有細(xì)微區(qū)別。比如,為了減少水中游動(dòng)的阻力,水龜?shù)谋臣滓话爿^扁平;而陸龜為了更好地保護(hù)自己,不受其它動(dòng)物傷害,背甲相對(duì)飽滿而高聳;海龜要在茫茫大海中洄游數(shù)千公里,四肢不僅扁平闊長(zhǎng)如槳,而且腳趾間有蹼相連。

“雖然不斷有新種龜化石發(fā)現(xiàn),但龜類起源仍然不明確。”對(duì)于龜類的科學(xué)研究,史海濤認(rèn)為,人類仍然知之甚少,還有許多待解之謎。

6大洲30多個(gè)國(guó)家

150余種標(biāo)本展示龜多樣性

生性兇猛的顎龜、性情溫馴的中華草龜、花紋繁復(fù)的麗箱龜、長(zhǎng)相奇特的側(cè)頸龜,還有全球最瀕危的三線閉殼龜(俗稱金錢龜)……龜鱉博物館收集了

6大洲30多個(gè)國(guó)家的150余種龜鱉標(biāo)本,占全世界龜鱉種類的一半。

收集到這么多龜鱉標(biāo)本非常不易。史海濤告訴記者,早在1997年,他就著手籌備龜鱉博物館的建設(shè),最重要的三大目的是:科研、教學(xué)和科普教育。經(jīng)過近20年努力,終于在2012年建成了龜鱉博物館,分為展覽室、儲(chǔ)藏室、資料室三大部分,面向公眾開放的便是這個(gè)標(biāo)本展覽室。

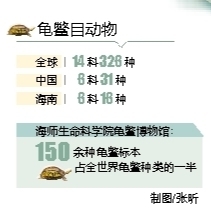

“龜?shù)姆N類非常豐富。”史海濤介紹,目前全球現(xiàn)有龜鱉目動(dòng)物共計(jì)14科326種,中國(guó)是世界龜類品種最多的國(guó)家之一,共有6科31種,海南野外自然分布的龜有6科16種。

龜鱉博物館于1997年收集的第一號(hào)標(biāo)本便是生活在海南的四眼斑水龜。這是一種奇妙的龜——它們的頭背面有兩對(duì)環(huán)中套環(huán)、色彩絢麗的斑紋,像四只直直盯著你的眼睛。不過,四眼斑水龜個(gè)頭較小,成年龜一般體長(zhǎng)約12厘米,生性也很機(jī)警,極不容易捕捉。為了獲得四眼斑水龜?shù)臉?biāo)本,史海濤帶著學(xué)生,在瓊中灣嶺一帶大山的溪流邊,反復(fù)蹲守、誘捕數(shù)周才得到。

博物館里還有幾只珍貴的三線閉殼龜標(biāo)本。三線閉殼龜生活在我國(guó)兩廣、福建、海南、云南等熱帶和亞熱帶地區(qū),國(guó)外分布于越南、老撾等國(guó)家。由于背甲色澤鮮艷,頭頂金黃色,被人們俗稱“金錢龜”。長(zhǎng)期以來,三線閉殼龜被認(rèn)為有極高的營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)價(jià)值和防癌作用,加上不良商家的惡意炒作,市場(chǎng)上價(jià)格一路飆升,達(dá)到上萬(wàn)元一斤。以致三線閉殼龜野外被過度捕捉,幾近滅絕,被國(guó)際組織宣布為全球最易瀕危的25種龜類之首。

史海濤隨手拿起一只龜?shù)臉?biāo)本。“這是生活在非洲的餅干龜。你看它和其它龜不一樣,形狀扁平似餅干,身體的厚度僅僅比頭高一點(diǎn)點(diǎn)。腹甲也比較柔軟。”餅干龜這與眾不同的長(zhǎng)相,就是因?yàn)樗鼈兩L(zhǎng)在多巖縫的環(huán)境中,薄薄的身體可以擠進(jìn)極細(xì)小的巖縫,從而把自己妥妥地保護(hù)起來。?

“漢字龜?shù)膶懛ㄗ兓鄻樱晃覀冊(cè)谝恍┕诺浣ㄖ校步?jīng)常看到龜?shù)牡袼埽靡枣?zhèn)宅避邪。”在深入研究龜鱉的生態(tài)習(xí)性之外,史海濤還研究中國(guó)傳統(tǒng)的龜文化。最直接的體現(xiàn)就是甲骨文。在商朝廢墟中發(fā)掘出大量刻著文字的龜甲,上面記載著占卜、戰(zhàn)爭(zhēng)、祭祀、天災(zāi)等當(dāng)時(shí)國(guó)家的大事。在龜鱉博物館,還展示了中國(guó)傳統(tǒng)龜文化的發(fā)展演變,甲骨文龜字的寫法等。

另一間接體現(xiàn)就是對(duì)龜圖騰的崇拜,比如龍生九子的屃赑,就由龜形變化而來,代表著強(qiáng)勁有力,堅(jiān)固壯實(shí),常見于宗廟碑刻之下;而龜甲具有強(qiáng)大自我保護(hù)能力的奇特復(fù)雜結(jié)構(gòu),在人類認(rèn)識(shí)能力較低的時(shí)代被視為神力,龜甲常用來占卜吉兇;龜又是較為長(zhǎng)壽的動(dòng)物,被視為吉瑞之兆。

“傳統(tǒng)文化有其兩面性,龜鱉被人們推崇到特殊的地位,加上認(rèn)識(shí)的局限,傳統(tǒng)龜文化中就存有對(duì)龜?shù)恼`解。”比如,人們認(rèn)為龜很長(zhǎng)壽,吃龜可以強(qiáng)身健體、延年益壽,但史海濤的研究卻表明:龜并不是人們想象中的那么長(zhǎng)壽,有據(jù)可查的龜?shù)淖铋L(zhǎng)壽命是170年左右,學(xué)術(shù)界推測(cè)長(zhǎng)壽的陸龜壽命可達(dá)300年,一些關(guān)于500年、1000年神龜?shù)膫髡f、報(bào)道,往往是道聽途說、穿鑿附會(huì)。千年王八萬(wàn)年龜?shù)膫髡f則是因?yàn)辇數(shù)拇_長(zhǎng)壽而被夸張的說法。

龜鱉能治百病的說法也不科學(xué)。史海濤對(duì)龜鱉解剖,對(duì)其龜甲、肉質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)龜?shù)臓I(yíng)養(yǎng)價(jià)值并不比普通的魚蝦雞鴨營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高。相反由于現(xiàn)代環(huán)境普遍受到污染,生活在野外的龜不僅寄生蟲多,而且由于它處于食物鏈高端,加上比其他動(dòng)物長(zhǎng)壽,體內(nèi)富集的重金屬及農(nóng)藥化學(xué)物的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于畜禽魚蝦。

“建設(shè)龜鱉博物館,就是通過對(duì)龜類這一古老生物的進(jìn)化史和物種展示,糾正傳統(tǒng)文化中的偏見和誤解,喚起人們保護(hù)龜鱉的意識(shí)。通過不同龜鱉類標(biāo)本的展示,向?qū)W生和公眾普及龜鱉類動(dòng)物常識(shí),起到宣傳保護(hù)龜鱉動(dòng)物的良好社會(huì)效果。”史海濤告訴記者。

?

相關(guān)鏈接:

海南建我國(guó)唯一一座專業(yè)龜鱉博物館 藏150多種標(biāo)本海南省出版全國(guó)首部龜鱉分類圖鑒

溫兆倫將在海南養(yǎng)龜鱉 為野生動(dòng)物保護(hù)事業(yè)助力

?

網(wǎng)友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333 舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號(hào)-1 |

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)