- 人文首頁|

- 海口大事記|

- 椰城走筆|

- 瓊臺俊杰|

- 古村老街|

- 瓊臺曲藝|

- 南海風(fēng)云|

- 藝術(shù)與收藏|

- 民風(fēng)民俗

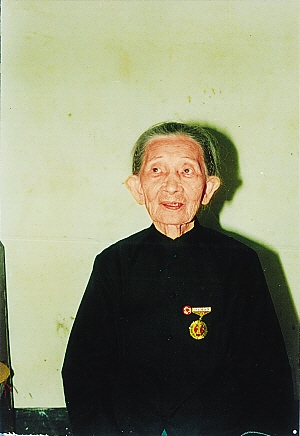

盧業(yè)香

潘先英

王運梅

王時香

龐學(xué)蓮

符月雅

晚年仍然英姿颯爽的紅色娘子軍(右起:歐花、盧業(yè)香、王運梅、王先梅)。記者 張杰 翻拍

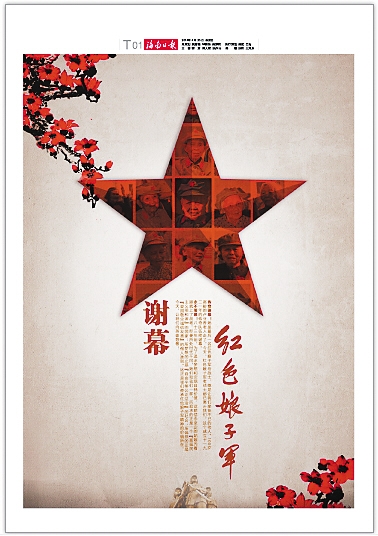

最后一名紅色娘子軍去世時《海南日報》的特刊封面。

紀(jì)念紅色娘子軍成立85周年特別報道·人物春秋

記者?趙優(yōu)

1931年,一支中國軍事史上獨具特色的軍隊——中國工農(nóng)紅軍第二獨立師第三團(tuán)女子軍特務(wù)連,在海南萬泉河畔誕生。

85年來,這支由瓊崖普通勞動婦女組成的隊伍,以“紅色娘子軍”之名,鐫刻在中國近代革命史之中,銘記在國人的心里。

2014年4月19日,最后一位紅色娘子軍老戰(zhàn)士盧業(yè)香走完人生的旅程,在家鄉(xiāng)瓊海逝世。海南歷史上一段波瀾壯闊的紅色娘子軍革命斗爭史從此劃下句點。

瓊花飄零。她們的背影,已經(jīng)消失在萬泉河邊的椰林之中,化作一朵朵紅木棉,守望著這片土地。

但,英雄永不落幕。她們留給我們的,是用絕代芳華鑄就的紅色傳奇,還有對國家、民族和人民的深情,對理想、信念的執(zhí)著。

盧業(yè)香

曾被敵軍打斷手指

在瓊海市中原鎮(zhèn)排田村翁祚雄的家里,母親盧業(yè)香的一張照片總令他失神:國字臉龐,目光堅毅,舉起的左手中指只剩下一截指關(guān)節(jié),那是她參與紗帽嶺伏擊戰(zhàn),英勇作戰(zhàn)時留下的光榮印記。

1931年5月1日,盧業(yè)香加入中國工農(nóng)紅軍,成為“中國工農(nóng)紅軍瓊崖第二獨立師第三團(tuán)女子特務(wù)連”中的一員。在紅色娘子軍第一次大型戰(zhàn)斗———紗帽嶺伏擊戰(zhàn)中,盧業(yè)香埋伏在壕溝里,與數(shù)十名女子軍奮不顧身地沖向敵軍,一時間短兵相接。搏斗中,盧業(yè)香一個矮身,敏捷地躲開一個端著刺刀刺來的敵兵,但左手中指卻被戳斷,鮮血直流。敵兵舉刀再刺,危急時刻,盧業(yè)香掀起一把沙土撒向敵兵的眼睛,繼而死死咬住了敵兵的手!猝不及防的敵兵一聲慘叫,被趕來增援的娘子軍戰(zhàn)士們當(dāng)場消滅。

盧業(yè)香還曾化裝成農(nóng)婦,孤身深入敵堡附近偵察,帶回寶貴的情報;甚至還赤手空拳俘虜國民黨的兩名“民團(tuán)”。紅色娘子軍連“化整為零”后,盧業(yè)香回到家中,盡管敵人經(jīng)常搜捕,但由于老家附近森林茂密,機(jī)智的她憑著對地形的熟悉,每次都讓敵人撲了空。

“打仗的時候,奶奶很機(jī)靈。?”盧業(yè)香的孫女翁文丁說,她小時候特別愛聽奶奶講述戰(zhàn)爭年代的故事,在攻打文市炮樓時,奶奶用農(nóng)村一種像芋頭葉的大葉子,把辣椒包在里面,和椰子樹葉混在一起燒,放在炮樓前面,就像煙幕彈一樣;日本侵略者要強(qiáng)征稻谷,奶奶在割稻谷時,總是故意弄掉稻穗,等到日本侵略者離開后,再把掉在地上的稻穗撿回來。

晚年時,盧業(yè)香患上了帕金森癥,不記得事,也不認(rèn)識人了。“雖然她有些癡呆,但她特別喜歡看戰(zhàn)爭片。”翁祚雄說,老人經(jīng)常坐在家里看電視,有時看著看著就犯困睡覺,但只要有戰(zhàn)斗場面的槍炮聲,她就會一個激靈醒過來,看得起勁。

潘先英

不怕死的倔丫頭

潘先英家里的墻上,掛著一頂她生前總是戴著的五角星紅軍帽。衣柜里珍藏的兩枚勛章,其中一枚是2007年著名導(dǎo)演謝晉看望潘先英時送的,上面寫著“共和國不會忘記”。

2014年3月9日,99歲的潘先英老人在瓊海市陽江鎮(zhèn)益良村委會下寮村家中去世。她是電影《紅色娘子軍》中兩名堅決請求參軍的其中一位女青年的原型人物。

“當(dāng)年因為她年紀(jì)太小,女子軍特務(wù)連都不收她!”據(jù)陽江鎮(zhèn)原文化站站長、《紅色娘子軍傳》作者龐啟江考證,潘先英是年紀(jì)最小的紅色娘子軍。

16歲那年,除了她,全家人都被國民黨軍隊燒死了,她干脆去參加革命當(dāng)了紅軍。“我強(qiáng)烈要求參軍,后來部隊留下了我,還說我比不上槍高。”潘先英生前回憶說,她參加紅色娘子軍前,曾因年齡不足16歲、身材過矮而被淘汰,但她意志堅定,跟著部隊走,后經(jīng)批準(zhǔn)先當(dāng)后勤人員,再進(jìn)入部隊。

潘先英被大家叫做“不怕死的倔丫頭”。她在這支特殊隊伍里堅持戰(zhàn)斗,先后參加了紅色娘子軍的首場戰(zhàn)斗紗帽嶺伏擊、慘烈的馬鞍嶺阻擊戰(zhàn)等。潘先英執(zhí)行偵察任務(wù)時有自己的套路:她總是走小路或者走山溝,如果路上有蜘蛛網(wǎng)說明敵人沒有從這里走過,如果沒有蜘蛛網(wǎng),說明敵人可能從這里經(jīng)過,就要提高警惕了。

直至晚年,潘先英始終保持著身為一位紅色娘子軍的風(fēng)骨。當(dāng)年在母瑞山與敵人周旋時,潘先英在戰(zhàn)斗中被石頭砸傷了小腿,由于當(dāng)時缺醫(yī)少藥、傷口腐爛,最終留下一個大傷疤。解放后,很多人勸她向政府報告是“子彈傷”,索要“傷疤補(bǔ)貼款”,卻被潘先英嚴(yán)厲拒絕:“做人要堂堂正正,忠心耿直,怎么能說假話呢!”

王運梅

在戰(zhàn)爭中失去孩子

電影《紅色娘子軍》中,背著嬰孩行軍的女戰(zhàn)士,不知讓多少人熱淚翻滾。這位劇中人物的原型,就是王運梅。

1910年5月,王運梅出生在陽江鎮(zhèn)一個貧苦家庭。三叔王啟宏是紅軍戰(zhàn)士,哥哥王運棟參加共產(chǎn)黨的地下工作,后遭敵人追捕被迫逃往南洋。1932年秋馬鞍嶺阻擊戰(zhàn)后,懷孕的王運梅即將分娩,女戰(zhàn)士們找來樹枝和芭蕉葉,搭成產(chǎn)棚,孩子順利出世。但為了躲避國民黨部隊的追擊,王運梅抱著孩子繼續(xù)行軍,因為缺乏營養(yǎng),孩子不幸夭折。這可憐的小生命只在世間存在了短短20余天。這個死在戰(zhàn)場上的孩子,成為王運梅心中長久的傷痛。

“后來,父親龐隆焜為了避難一個人去了南洋,日本人來了后我們與爸爸失去聯(lián)系,我和媽媽相依為命。”王運梅唯一的女兒龐慶美已經(jīng)84歲,向記者回憶起母親的曲折人生。遠(yuǎn)在南洋的龐隆焜聽傳言說王運梅在戰(zhàn)爭中離世后,重新娶妻生育了3女2男5個孩子。這5個兒女在王運梅百歲生日時前來祝壽,被她視若己出。

2000年5月1日,全國愛國主義教育示范基地——瓊海紅色娘子軍紀(jì)念園正式對外開放,王運梅搬進(jìn)了紅色娘子軍紀(jì)念園,成為一名“紅色教員”。2010年3月,王運梅被游客問起黨費,才知道自己一直沒有入黨。2012年7月6日,王運梅在黨旗下宣誓,以102歲高齡加入了中國共產(chǎn)黨,成為黨史上年紀(jì)最大的新黨員。黨旗下,王運梅的話語一如82年前堅定:“我永遠(yuǎn)跟黨走,直到生命的最后。”

入黨1年零72天后,王運梅去世,享年103歲。黨齡雖不長,可王運梅對國家和信念的忠誠,貫穿一生。

王時香

再餓再累也不能丟槍

“打不死的吳清華,我還活在人間……”在陽江鎮(zhèn)原陽街上,記者隨同陽江鎮(zhèn)原文化站站長、《紅色娘子軍傳》作者龐啟江拜訪王時香家時,王時香的兒媳鄧明雅口中正哼著瓊劇《紅色娘子軍》的一句戲詞。曾做瓊劇演員的她,多次參演瓊劇《紅色娘子軍》,傳承了紅色娘子軍老戰(zhàn)士王時香的戰(zhàn)斗事跡和革命精神。

《紅色娘子軍》的電影、芭蕾舞都有一個男性黨代表洪常青。而在紅色娘子軍的歷史中,只有一個女指導(dǎo)員,那就是王時香,她的任務(wù),是給連隊?wèi)?zhàn)士授政治課和教識字班的戰(zhàn)士學(xué)文化。“當(dāng)年的指導(dǎo)員王時香,是一位有文化、很會講話的紅軍女干部。”瓊海市委黨史研究室原主任陳錦愛介紹道,其實,這位娘子軍指導(dǎo)員當(dāng)紅軍前只上過3個月的夜校,只是憑著聰明和勤奮,很快便能讀書、看報、給戰(zhàn)士補(bǔ)文化。

在經(jīng)歷了馬鞍嶺阻擊戰(zhàn)之后,王時香和戰(zhàn)士們一同奔往母瑞山。正在這時,傳來了一個噩耗:她的丈夫、紅軍戰(zhàn)士龐世國自告奮勇去排雷,不慎踩雷犧牲。聽到消息的王時香當(dāng)場昏倒,待到醒來,又忍著悲痛,艱難地繼續(xù)往母瑞山進(jìn)發(fā)。“當(dāng)時我們?nèi)慌畱?zhàn)士餓得全身無力,有一名女戰(zhàn)士連槍都抬不了,準(zhǔn)備丟槍,我說槍不能丟,便把槍拿過來扛到我肩上。”王時香在回憶文章中寫道。瓊崖紅軍第二次反“圍剿”斗爭失敗后,龐學(xué)蓮、王時香、黃墩英等娘子軍連干部被國民黨抓捕,關(guān)押折磨長達(dá)5年之久。

龐啟江還記得這樣一個細(xì)節(jié):上世紀(jì)90年代,電影《紅色娘子軍》里南霸天的扮演者陳強(qiáng)再返瓊海,拜訪了現(xiàn)實中的娘子軍們。見到陳強(qiáng)時,王時香竟然逗趣地比劃出手槍的姿勢,對準(zhǔn)陳強(qiáng)說道:“南霸天,我要槍斃你!”逗得大家笑得前仰后合。

龐學(xué)蓮

跟隨丈夫腳步鬧革命

1931年春,一張張配有插圖、圖文并茂的征召布告在樂會縣(今瓊海市)各地張貼開:“英雄的、經(jīng)過考驗的樂會縣婦女們,拿起槍來,當(dāng)紅軍去,和男子并肩作戰(zhàn)……”21歲的龐學(xué)蓮正在樂會縣大南鄉(xiāng)當(dāng)婦女委員,兼鄉(xiāng)交通站站長。平時除了做婦女工作之外,還經(jīng)常接洽來往的同志,護(hù)送傷病員到紅軍醫(yī)院。那時,龐學(xué)蓮的丈夫已經(jīng)參加了紅軍,家里只剩自己和婆婆。國民黨對紅軍家屬監(jiān)視很嚴(yán),為防備襲擊,她經(jīng)常白天吃不上飯,夜間要到山里睡覺。

“與其這樣躲躲閃閃過日子,倒不如和我丈夫一樣參加紅軍去,拿起刀槍和敵人干!”征得婆婆同意,龐學(xué)蓮便和同村的姐妹一起,到樂會縣四區(qū)蘇維埃政府報名參加女子軍,并被任命為女子軍特務(wù)連第一連第二排排長。

女子軍們穿上了統(tǒng)一的制服,短褲、大襟衣、列寧帽,連長和指導(dǎo)員發(fā)短槍、皮帶,每個戰(zhàn)士一條子彈帶,袖章上寫著“女子軍”三個字,裝備和男紅軍都一樣。常年扎辮子的姑娘們還自發(fā)剪短了頭發(fā),摘掉了耳環(huán),打扮得也像男子漢。伏擊紗帽嶺、火燒文市炮樓、保衛(wèi)文魁嶺……在一次次真槍實彈的歷練后,女子軍們的聲威徹底打響了。無論是戰(zhàn)友,還是敵人,都不得不感嘆:這群女人真敢打,真能打!

戰(zhàn)爭結(jié)束后,龐學(xué)蓮對孩子要求十分嚴(yán)格,讓兒子吳景桐到瓊海嘉積中學(xué)就讀。在物資缺乏的年代,從陽江到嘉積往往只能靠步行,30多公里路程,一走就得花上半天時間。為了孩子讀書,龐學(xué)蓮在家省吃儉用,每個月把最好的東西寄到學(xué)校。吳景桐沒有讓母親失望,恢復(fù)高考后,如愿考上了醫(yī)學(xué)院深造。

符月雅

最后一個被確認(rèn)身份

“被確認(rèn)為紅色娘子軍,多年夙愿終于實現(xiàn),母親走時很從容。”在陽江鎮(zhèn)龍山村,王會蓮站在母親符月雅生前住的房間,擦拭著擺放整齊的物品,這些物件,多年來一直沒變過。

曾經(jīng),符月雅紅色娘子軍的身份并不為人所知。

1986年,國家民政部、財政部下發(fā)《關(guān)于妥善解決“紅軍失散人員”生活困難問題的通知》,要求各地政府對1937年7月6日以前正式參加中國工農(nóng)紅軍卻因各種原因失散的人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,娘子軍群體位列其中。可待在昌江的符月雅錯過了填寫申請的時間。

一年回鄉(xiāng)過春節(jié),符月雅偶遇戰(zhàn)友黃墩英和龐學(xué)蓮,在她們的提醒下,符月雅向瓊海市民政局補(bǔ)寫了自己是紅軍失散人員的申請。黃墩英和龐學(xué)蓮二人還幫符月雅寫了證明材料,證明她曾與其他100多名紅色娘子軍戰(zhàn)士一起參加革命斗爭。經(jīng)過重新整理資料、擬寫意見、政府批字,1994年,省民政廳確認(rèn)了符月雅“紅軍失散人員”身份并開始發(fā)放補(bǔ)助金。

但符月雅紅色娘子軍的身份卻遲遲未能確認(rèn)。“母親因為此事情時常發(fā)火,她說確認(rèn)不了娘子軍的身份,死不瞑目啊!”王會蓮說。2011年,瓊海市多個部門重新走訪調(diào)查,最終確認(rèn)符月雅的紅色娘子軍身份。次年,符月雅安然離世。

女子軍特務(wù)連連干部

龐瓊花(1911-1942)原一連連長,今瓊海市陽江鎮(zhèn)嶺下村人。

馮增敏(1912-1971)原一排排長,繼任一連連長,今瓊海市陽江鎮(zhèn)江南村人。

黃墩英(1914-2001)原一連第三排排長,后為二連連長。今瓊海市陽江鎮(zhèn)文市村人。

龐學(xué)蓮(1912-1999)原一連第二排排長,后為二連指導(dǎo)員。今瓊海市陽江鎮(zhèn)江墟人。

王時香(1911-1998)一連指導(dǎo)員,今瓊海市陽江鎮(zhèn)江墟人。

女子軍特務(wù)連部分排、班干部

曹家英(1910-1998)一連二排排長,今瓊海市陽江鎮(zhèn)上科村人,中共黨員。

王振梅(1910-2002)二連二排排長,今瓊海市中原鎮(zhèn)九曲新村人。

蔡業(yè)波(1912-1999)一連一排三班班長,今瓊海市陽江鎮(zhèn)紅色土地嶺村人。

盧業(yè)香(1914-2014)二連一排一班班長,今瓊海市中原鎮(zhèn)仙村人。

陳宗琪(1914-2010)二連二排二班班長,今瓊海市陽江鎮(zhèn)山堯村人。

?

?

相關(guān)鏈接:

紅色娘子軍:走上瓊崖革命前臺

紀(jì)念紅色娘子軍誕生85周年 瓊海將舉辦紅色旅游文化周

《紅色娘子軍》再現(xiàn)海南紅色革命

網(wǎng)友回帖

發(fā)表評論 共0條評論 查看評論

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)