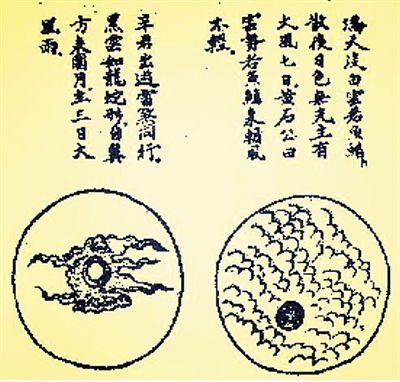

明清時期看云識天氣的《白猿獻三光圖》(資料圖) 文記者?鄭彤

10月18日,強臺風“莎莉嘉”登陸海南,成為1971年以來10月份登陸海南的最強臺風。在此之前,海南軍民已嚴陣以待,以防為主,做好了迎戰“莎莉嘉”的準備工作。其間,氣象部門功不可沒。那么,在古代,海南有沒有天氣預報呢?

古代也有天氣預報?這一點都不奇怪!

大家熟知的“二十四節氣”,對于大多數省份來說,便堪稱比較靠譜的“長期天氣預報”。“雷打蟄,雨天陰天四九日”等諺語,“清明時節雨紛紛”等詩詞,更讓這種天氣預報廣為人知。

不過,在地處南疆碧波中的海南,古人們是如何預報天氣的呢?

海南諺語中的天氣預報

“客有叩門指云物而告予曰:‘海氣甚惡,非祲非祥。斷霓飲海而北指,赤云夾日而南翔。此颶風之漸也,子盍備之?’語未卒,庭戶肅然,槁葉蔌蔌。驚鳥疾呼,怖獸辟易……少焉,排戶破牖,殞瓦擗屋。礧擊巨石,揉拔喬木……”北宋時謫居嶺南的蘇東坡,曾命蘇過寫下《颶風賦》,令今人對古人看云識天氣的本領刮目相看。

的確,“夏季東風惡過鬼,一斗東風一斗水”“雞曝翅,天有日;雞曝腿,天做水”“五月初一有雷響,當年沒有大臺風”……在上千年的生產和生活實踐中,海南的古人們通過細致的觀察,積累了眾多的諺語代代相傳。其中,有不少起著天氣預報的作用,涵蓋了陰晴、降雨、刮風、雷電、氣溫等諸多天氣預報的要素,而且獨具海南特色。

如預報氣溫的。在中長期預報上,有“冬至出日天,春節寒牛死”“冬至在月頭,寒到目汁流”“小寒冷死雞,大寒豬滾泥”,“三月東風曬死草”“八月曝死魚蝦,當年就要寒冷”等。在短期預報上,海南古人們則總結出了“蜻蜓飛得高,曬得農人心都焦”“日落紅光中,明日任你烘”等諺語。

對于防風,生活在這片海島上的古人們頗有心得。中長期的預報有聽雷的,如“六一一雷壓九臺,七一一雷九臺來(農歷六月一日鳴雷,當年臺風少;七月一日鳴雷,當年臺風多)”;有觀云的,如“五月初五云公多,今年臺風相接來”;有看霧的,如“—朝大霧三朝風,三朝大霧起狂風”;有看氣溫的,如“三月日毒曬死草,六月臺風推樹倒”;還有“見風使舵”的,如“小寒三日有南風,明年六月有臺風”等,不一而足。而在短期預報上,古人們也積累了“天邊有斷虹,臺風斷樹叢”“天起掃把云,臺風將來臨”“海面似街面,必有風胎成”等經驗。

而且,文昌還有“小滿臺風無人知”的諺語告誡人們:小滿(公歷5月20日到22日)甚至更早,就可能出現臺風,千萬不能麻痹大意。實際情況也是如此,1949年以來,登陸我國最早的臺風,就是2008年4月18日以強熱帶風暴級在文昌登陸的“浣熊”。在海口,則有“十月臺風無人知”的諺語,提醒人們農歷十月也會有臺風。1950年11月23日(農歷十月十四)24時,以熱帶風暴級在萬寧登陸的“Delilah”,便成為1949年以來最晚登陸海南的臺風。

這些諺語很多都帶有明顯的海南色彩。如中原地區的人們熟知的“朝霞不出門,晚霞行千里”,在海南就成了“早上紅云落大雨,夕陽紅云刮大風”。甚至海南不同地區間的諺語也有不同,如儋州諺語“春里東風雨漣漣,夏里東風斷井泉”,就和定安諺語“春天東風曬死草,夏天東風放船走”,有著明顯的地區差異。

對于氣象諺語,科學家認為,這些都是古人長期觀察海南氣象規律后的經驗總結,雖然缺乏理論基礎,有一些并不準確,但也有一定的參考價值和指導意義,對于古人的生活生產頗有幫助。

海南的動植物“天氣預報員”

“螞蟻壘窩要落雨”“魚跳水,有雨來”“白鷺成群飛入山,風雨滾滾地泥丸”……在氣象諺語中,雞鴨、牛馬、青蛙等動物,甚至植物,都可能成為天氣預報員。如明末清初“嶺南三大家”之一的屈大均,在其所著的《廣東新語》中,便寫道:有鸧雞,食于田澤洲渚間,大者如鶴,靑蒼色,長頸高腳,群起飛鳴則有雨。一名雨落母,亦曰麥雞。同時還寫了幾種會報天氣的雀鳥,其中的“倒掛雀”便出自瓊州,“有風則倒掛,無風則否”。

對于這些動植物“天氣預報員”,海南的古人們也對其“預報技能”進行了總結。

如會飛的動物中,野鴨就會發出“野鴨成群到,不知要冷到乜候”的低溫預報。斑鳩則能發出“斑鳩吃力叫,急報雨來到;久雨鷓鴣叫,日頭對著笑”的晴雨信息。蜜蜂既能預報氣溫,“蜜蜂嗡巢,早嗡冷,晚嗡暖”,又能預報降水,“蜜蜂遲歸,雨來風吹”。甚至螢火蟲、蟬、蚊蠅、蟑螂亦能承擔預報任務,“螢火蟲飛高,落雨嘈嘈;螢火蟲飛低,日曬死雞”“雨中蟬聲叫,預告晴天到”“蚊子癲,雨漣漣”“蒼蠅站壁大雨潑”“蟑螂室內飛,風雨如虎威”。

對于能在水里游的動物,人們發現,魚兒不僅能預報降水,“河里魚打花,當天有雨下”,還能預報降溫,“八月曬死魚蝦,當年就要寒冷”。田螺同樣擁有這兩項預報技能。

在陸地活動的動物中,不僅“黃狗舐禾心,天氣要變陰”“大蛇出路,天欲下雨”,蝸牛、蜈蚣、蚯蚓、蜘蛛、螻蛄等亦爭先恐后,各顯神通,“蝸牛上壁,風雨崩籬”“蜈蚣出洞,雷打雨送”“蜘蛛急收網,雨在頃刻間”“玉龍(蚯蚓)出田,當心雨淋”“土狗(螻蛄)上岸,大雨漫漫”。

在生產實踐中,前人們還注意到,不少動物都能“預報”臺風,如“海蛇海蟹浮上水,臺風來不遠”“龜蟲出土暴雨來,泥鰍假死臺風到”“山豬做窩臺風到”“羊斗母,打臺風”等,而且不少植物也具備這樣的技能。譬如在文昌,就有“狗膽草(魚腥草)葉多打結,來年臺風多又烈”的說法。

科學家解釋稱,在自然界中,有些動植物在長期的進化過程中,對一些天氣變化確有較敏感的反應能力。但是僅僅依靠動植物的變化來預測天氣,也是不可靠的。因為動植物的反應會受到多種因素的影響。不過,對于古人來說,能通過看動植物預兆躲風避雨,已足以值得我們點贊。

古籍中五花八門的“天氣預報”

“天將降雨,則祥光夜見。”《大明一統志·瓊州府》在介紹五指山時,引用了蘇東坡的友人、北宋劉誼的描述,讓五指山也有了“天氣預報”的神奇功能。

“立冬后響聞十余里,旱響則雨,雨響則晴。”在《光緒定安縣志》中,當地的棋子潭也會“預報天氣”。

稽覽史冊,“天氣預報”甚至“呼風喚雨”的描述并不鮮見。如清人李調元所著的《南越筆記》中,在介紹“瓊州潮”時,就摘錄了天妃廟碑言“歲三月二十三日……必有北風”。在這本書中,還記錄有會預報降雨的鐘乳石,“云霞所垂,乳變態千萬。將雨,則乳枝濕潤生云”,以及“歲旱,以水濯之則雨”的“應雨石”等。明末清初漲潮在其《虞初新志》中,也記錄了一個叫黃賓臣的瓊山人在高州求雨,“天果微雨”“明午必雨”的傳說。

海南的眾多史書,在介紹當地氣候之時,也起到了明顯的天氣預報作用。像《光緒定安縣志》就歸納介紹了當地的氣候特點:“旦夕之間變態不齊。雖春夏,遇西北風則寒;秋冬,遇東南風則熱。”同時結合定安的具體情況,發布了颶風預警:“定居瓊心腹,四面環海,或一歲屢發,或間歲一發。其發也,常在夏秋間。將發之時,海鳥預夜群驚飛鳴,紛投山谷;樹葉皆向南作翻轉狀。或海吼聲大震;或天腳有暈如半虹,俗呼為‘風蓬’,即《嶺表錄》謂之颶母。既而煙霧四起,天色黯淡,濃云郁結,雷聲殷殷,暴附挾之,撼聲如雷,而颶作矣。”

這部志書還對當地颶風的特點展開了科普:“而皆以南而終,謂之回南。回南不正,必復作。每作必對時,日作次日止,夜作次夜止。然亦有三日或七日乃止者。”“夏至后必有北風,必有臺信。風起而雨隨之,越三四日,臺即倏來。臺甚于颶,而颶急于臺。颶無常期,臺經旬日。”妙的是,這部志書還介紹了當地的一種測風植物:“定安有知風草,依節次多少即知風之多少,無節則無風矣。其節如人之指痕。”

不過,風雨變幻難測。《乾隆瓊州府志》在介紹颶風的預兆和危害的同時,便寫道:“颶于閩粵居多而粵為甚,瓊居海中,于粵之瀕海諸郡為尤甚。其將發也,先有斷虹飲海,赤云夾日,又海吼有聲,水氣為腥,皆先兆于水。或者多由于海乎?有難臆測者矣。”慶幸的是,隨著科技水平的不斷發展,如今的人們已越來越了解“老天爺”的脾氣,新生活終有“新氣象”!

?

?

相關鏈接:

海南發布全域旅游報告 “旅游+農業”撬動鄉村游海南前3季重點項目投資超1500億元 占年度計劃85%

海南加快推進交通扶貧力度 今年已完成200個自然村通硬化路

?

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)