- 人文首頁|

- 海口大事記|

- 椰城走筆|

- 瓊臺俊杰|

- 古村老街|

- 瓊臺曲藝|

- 南海風(fēng)云|

- 藝術(shù)與收藏|

- 民風(fēng)民俗

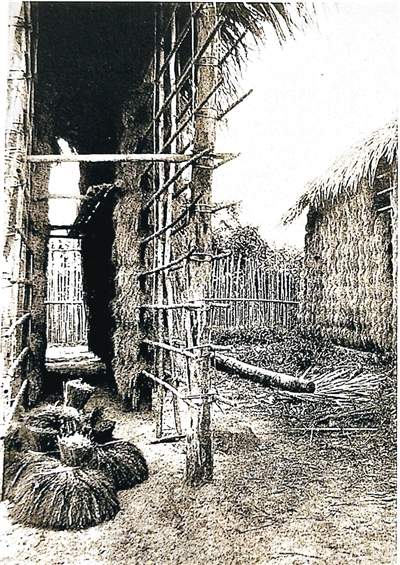

書中插圖:百年前黎族人的房屋。徐晗溪 翻拍

文海南日報記者 徐晗溪

美國作家哈利·弗蘭克(Harry A. Franck)被譽為“流浪王子”,是20世紀(jì)上半葉最著名的游記作家之一,他在20世紀(jì)20年代初來到中國游歷,利用最基礎(chǔ)的交通工具和徒步,深入中國廣闊的南方地區(qū),足跡遍布上海、浙江、江西、福建、廣東、海南、廣西、云南、貴州、四川、湖南等省的鄉(xiāng)村市鎮(zhèn),觀察并記錄下20世紀(jì)20年代中國真切的市井生活。

哈利·弗蘭克用自己的雙腳、相機和文字,深入海南城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村,廣泛接觸海南社會的軍閥、進步學(xué)生、租界買辦、貧苦鄉(xiāng)民、傳教士、手工業(yè)者等各類人群,記錄下1924年海南的市井生活細(xì)節(jié)收在《百年前的中國——美國作家筆下的南國紀(jì)行》》(以下簡稱《百年前的中國》)一書中,具有一定的史料價值。

百年前的海南是什么樣?5月23日,記者采訪了《百年前的中國》一書的譯者符金宇,跟著他一起翻開美國作家筆下1924年海南的社會畫卷。

印象一:

海口人對“洋人”見慣不怪

“凡身處一國,若想見識當(dāng)?shù)厝说恼鎸嵣睿氐萌ネ稳瞬怀Hブ兀€得至少學(xué)會幾句當(dāng)?shù)氐恼Z言,才能讓這一切變得更有意義。”哈利·弗蘭克認(rèn)為當(dāng)時中國人的生活在細(xì)節(jié)上有著千差萬別的不同,而此時的西方早已實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),城市有著統(tǒng)一而標(biāo)準(zhǔn)化的面孔,很難分清城市間的微妙差距。

他習(xí)慣到“小眾旅行地”游歷,從廣州坐船來到海南,從海口登陸,然后來到嘉積,并在定安居丁村過夜。

他提到,海口1876年便已開港通航,有十幾棟外國人的房子,住著傳教士、領(lǐng)事、海關(guān)和郵政人員,海口人對“洋人”見慣不怪。但當(dāng)哈利·弗蘭克來到定安居丁村,卻受到了全村人的圍觀。居丁村因為外國人的到來而變得活躍,全村人都跑了出來,連女人也不例外,或遠(yuǎn)或近地站在后面,孩子們擠在前頭,圍著哈利·弗蘭克的膝蓋打轉(zhuǎn),把他圍得緊緊的,并對他袋子里的食物指指點點。

印象二:

40英尺高的竹子水車

哈利·弗蘭克在中國穿越北緯34°時會留意到一些突如其來的變化:駱駝、毛驢、北京的馬車,還有寸草不生、樹木稀疏、塵土漫天的那副北方風(fēng)光忽然消失不見了,取而代之的是水牛、轎子,以及狹窄的石板路在一望無際的水稻田中曲折蜿蜒,這塊土地縱使談不上更為干凈,至少多了不少綠意。

“這里水道縱橫,可除了嘎吱作響的獨輪車之外,極少看見帶輪子的車輛;成群結(jié)隊的勞工挑著擔(dān)子,二者相映成趣,隨處可見。”哈利·弗蘭克表示,南北差異更多源自彼此對主要農(nóng)作物需求的不同。

中國南方不像北方那樣種植高粱、小麥與黍,哈利·弗蘭克認(rèn)為,南方必須面對的一大問題是如何灌溉稻田。他在海南看到多不勝數(shù)的碩大水車,這種水車依靠流水自行轉(zhuǎn)動,男男女女、老老少少,再加上驢子、黃牛和水牛,農(nóng)民在人造閘溝旁忙個不停。

哈利·弗蘭克對海南碩大水車的運作嘆為觀止,他很好奇在沒有起重機的前提下,這些巨大的水車足有40英尺至更高,完全用竹子做成,究竟是怎樣豎在這里的。他在書中提到,長長的導(dǎo)流壩用竹子做成,斜托著,這里一處那里一處地伸在寬闊的河面上,竹子因為被水浸泡,加上日曬雨淋,早已變黑褪色,河水順著竹壩,被引向岸邊的水車澆灌田地。

“每座竹壩上都開了個窄口,口子中間的水流得飛快,安裝在水車上的竹筒一節(jié)節(jié)微微傾斜,水就這樣被舀上來,引入粗糙的木制水槽中,流進等著灌溉的稻田。有時水流的力量不夠,無法繼續(xù)自行流入槽中,農(nóng)民就得自己動手,爬到水車頂上,把輪子踩得轉(zhuǎn)動起來,一踩就是一整天。”看到如此場景,哈利·弗蘭克感慨為什么海南人卻從未想過發(fā)明風(fēng)車。

網(wǎng)友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)