《青山禪院大觀》書中插圖,前排中為顯奇主持,后排右二即為來自海南的張純白居士。 曾兆旺 翻拍

在瓊崖清末儒林中,宣統己酉科(1909年)拔貢林大魁算得上是閱歷頗豐的一位。

往來無白丁、朱履遍四海的林大魁,“朋友圈”中有王國憲、馮官堯等本島文化名人。站在新舊交替的時代潮頭,林大魁一度棄儒從戎,成為廣東將弁學堂的一名學員,堪稱文武雙修。尤為可貴的是,林大魁能沖破封建文人思想中根深蒂固的“輕商”局限,接手家族產業,鏖戰商海。

在一次因商務而逗留香港時,林大魁與位于屯門的青山禪院結下不解之緣,執筆為這座古剎著書立傳,記錄了一段海南人參與重建香港青山禪院的歷史往事,更為千里之外的香江大地留下了一份彌足珍貴的文化遺產。

《青山禪院大觀》封面及版權頁。 曾兆旺 翻拍

文武雙修的清末儒生

接手家族產業下海經商

林大魁,字星聯,海口(原屬瓊山縣)海甸六廟林氏八世孫,生于1879年,其父林鳳章,生四子,林大魁為長。據林大魁之孫林成統介紹,曾祖父對林大魁這個長子管教頗嚴,希望他能通過科舉出人頭地。林大魁在考取拔貢之前已經完婚,考前,其父為了讓林大魁能專心于功課,給已經暫回娘家的兒媳寫信,讓兒媳在娘家多住些時日,不急著回夫家,以免影響到林大魁備考。

1905年,隨著清朝皇帝的一紙詔書,所有鄉試、會試一律停止,延續了1300年的科舉制度正式終結。為了安撫因此而失去前途的廣大生員,清廷又規定“十年三科之內各省優貢照舊舉行,已酉科拔貢亦照舊辦理”。面對這一變局,許多年輕生員選擇了就讀于新式師范學校,也有的投身于新開設的軍事學堂。宣統己酉科拔貢開考之前,林大魁就讀于廣東將弁學堂。

據《海南林氏人物傳》記載,林大魁在就讀該校時與國民黨元勛、孫中山的得力助手鄧仲元同屬于一期。然而,這段棄文從武的經歷,并沒有讓林大魁選擇從軍之路。盡管后來有過出任瓊崖公路局局長的短暫仕途,但林大魁的人生歷程,更多的是經商及參與文教、社會活動。

《青山禪院大觀》插圖中的杯渡遺跡。 曾兆旺 翻拍

林成統稱,其先祖世代經商,在海甸六廟建有兩排十二間大屋,在水巷口一帶還有“財升”“達興”兩家商號,經營木材及土產等生意。林大魁在宣統元年(1909年)以府學增生的身份考取拔貢之后,還是選擇回到海口接管家族產業,同時發揮所長,在水巷口27號的商鋪開辦學校,教書育人。根據《民國瓊山縣志》等史料的記載,林大魁早年間創辦了五行學堂并充任“山長”。嗣后,該校改名為海口市五行儲實學堂,隨后又改名為敦實學堂。1913年,由林大魁一手創建的這所學校改名為海口鎮立第一小學校,拉開了海口普及新式教育的序幕。

民國初年,軍閥混戰,人心惶惶。1923年,地方人士擔憂五公祠所藏的文物、書籍被竊,于是請瓊山籍詩人馮先標出任五公祠圖書館館長。馮先標又邀王國憲、林大魁、馮官堯等人組建了一個詩社,并以五公祠內的浮粟泉中的“粟”為名,稱為“粟社”。林大魁與這些志同道合者平日在五公祠聚會吟唱,出版詩刊,推動瓊島文化運動之余,又保護了五公祠的文物古籍不因亂世而失竊。

因為家族世代經商的緣故,林大魁跟海口總商會關系密切,因緣際會之下,林大魁也因此迎來了人生中一段“高光”時刻。上世紀20年代,軍閥割據下的中國四分五裂,人民深受戰火之苦。有識之士不斷呼吁發起“國是會議”,以期統一和平。據孫籌成《1922年八團體國是會議之經過》一文的記載,1921年,全國商教聯合會分電各省省議會、總商會、教育會、銀行公會、錢業公會、報界公會、律師公會、省農會等八團體,組織“八團體國是會議”。在經過一番波折后,1922年5月7日,“八團體國是會議”在上海開幕,林大魁作為海口總商會的代表,被公選為大會臨時主席,他與黃炎培等愛國民主人士一道,發出了期望全國早日實現“民治統一”的正義呼聲。

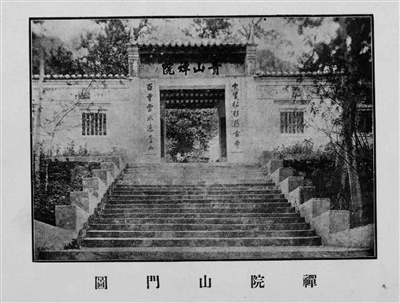

《青山禪院大觀》插圖中的禪院山門。 曾兆旺 翻拍

為香港古剎著書立傳

記錄青山禪院的“海南貢獻”

大約從20世紀20年代起,林大魁經常因商務行程時常往來香港,其子林澍嘉亦于香港英文書院就讀,畢業后留港經商。

在一次因商務而逗留香港數月的行程中,有一天林大魁突然感到悶悶不樂。于是,在友人的建議下,他游覽了位于屯門的青山禪院。這里的風景及氛圍,讓林大魁長久以來“居樓層之上彩燈之下”所出現的腦筋沉沉之疲態,頓時消失無形。有了這一次的體驗,林大魁后來經常前往青山禪院散心,有時還在禪院里小住幾日,享受難得的寧靜時光。一來二去,他認識了青山禪院主持顯奇法師,詳細了解了該院的歷史淵源。于是,在顯奇法師的邀請下,他寫下了《青山禪院記》《顯奇法師事略》等文章,嗣后,他將這些文章以及在青山禪院游覽及小住期間所寫下的近百首詩詞作品,加上所拍攝的禪院景觀照片,結集成冊,并由民國初年兩任江蘇省長的韓國鈞等人作序,光緒年間的探花、東莞人陳伯陶題寫書名,1927年交付廣州及上海的兩家公司正式出版發行。

在《青山禪院大觀》一書中,收錄了林大魁的“山居六十一首”等詩文作品,展現了在青山禪院的所見所聞所感,“閑來絕頂快登攀,到此風光又一般,大海底平眾山小,天然奇畫豁心顏。”“枕流漱石暢幽懷,瀑布千尋鎖翠微。正好深山琴筑共,休論時事是還非。”這些語言平實淺顯的詩歌,由衷表達了一種山中隱居的愜意。

《青山禪院大觀》一書,是最早以圖文形式展現香港這一名勝古跡的著作。時過境遷,該院的許多景致有了改變,今日的香港書刊在介紹青山禪院的歷史時,林大魁的《青山禪院大觀》經常被引用,特別是其中的詩詞,更是了解青山禪院鼎盛時期院內僧人及居士修行場景的珍貴資料。可以這么說,在不經意之間,來自海南的林大魁給千里之外的香江大地,留下了一份彌足珍貴的文化遺產。

林大魁之孫林成統講述林大魁往事。 曾兆旺 攝

無獨有偶,在《青山禪院記》一文中,借由顯奇法師二十余年的經伴、同是瓊郡人士的張純白居士所述,林大魁詳記了這座古剎的歷史。據張純白居士介紹,青山禪院在二十年前還是一片荒蕪之地,山路崎嶇,人跡罕至,只有一間在雜草叢中的青云觀。禪院主持與張純白“有終為之志,并集愿力,一瓦一椽一草一木,次第征選,至有今日杯渡亭及諸天寶殿遂先落成,大雄寶殿、護法殿次之,青云觀、觀音閣、海月亭等處,年一構造。”始建于宋代元嘉年間的這座古剎,在荒廢之后,由來自海南的張純白居士與主持法師一道合力重建,年復一年,終于在一片廢墟中建起了頗具規模的青山禪院勝跡。由此看來,香港青山禪院的重建過程,有著一份沉甸甸的“海南貢獻”。

海南人參與重建,海南人著書立傳,林大魁百年前寫下的《青山禪院大觀》,見證了瓊港兩地源遠流長的一段文化交流史。

風流總被雨打風吹去。

1937年5月,林大魁于家中逝世,享年58歲。林成統依稀記得,出殯那天,前來送別祖父的人群,浩浩蕩蕩,從海甸溪浮橋一直送到府城。

林大魁育有一子三女,獨子林澍嘉青年時代就讀于香港英文書院,畢業后也留在香港打拼,做過報關員,開過咖啡館。但林澍嘉的妻兒并沒有前往香港,而是留在海甸島的家中。新中國成立后,一家人還是過著分居兩地的生活。林澍嘉的孿生子林成統和林成雄,后來分別定居于廣州、海口。1982年,林澍嘉逝世于香港。

海甸島六廟那兩排林氏大屋,如今因拆遷已消失無影。有道是故土難離,在選擇安置房時,林成統特意挑選了一套從陽臺就能望見祖屋舊地的房子,每次回海口探親,從這里看一眼故居舊址,以慰老懷。

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

0be60a0f-215b-4032-b4bf-e0f35650ed2b.jpg)

1dacacca-f738-4cbf-a5e7-e37fd3bd6e25.jpg)