19世紀中期至20世紀末,僑批業經歷了興起、繁榮、衰落到消亡的過程。留存下來的僑批,不僅折射出人間百態,還蘊含著不同時代、不同國家地區的民生、經濟、交通、金融乃至政治等領域林林總總的變化,這是僑批不可忽視的價值。

一張張泛黃的僑批,就如一扇扇面向過去的窗戶,讓后來者得以望見百年前的歷史洪流。

具有東南亞特性的僑批。

從隨意到規范

早期的僑批較為簡單,有單獨一張信紙的,有自制一個信封的。信封為“紅條封”或“折疊封”,信紙大多采用宣紙,毛筆書寫,由回國的親友直接幫帶。隨著海外華僑的數量增多,華僑們與家鄉聯系的要求日益強烈。為適應這種需要,在19世紀初,“水客”應運而生。

“水客”是專門以替華僑捎信、匯款為職業,并兼做生意的中間人,他們將僑胞托帶的款,就地購買物資運回國內銷售后,將款解付給僑胞眷屬。返僑居地時,則帶回家鄉土產品銷售,從中賺取差價利潤。原始的“水客”被認為是僑批業的發端,經營攜帶僑匯的“水客”,實際上是私營僑批業的最初形式。

到了民國時期,南洋經濟發展迅速,僑居的人數增多,華僑通匯業務日益增加,此時“水客”流動經營形式已不適應時代的需要。于是“水客”之間開始聯合,開設專門的機構僑批館,后稱僑批局。自此,僑批業有了固定的營業地點,定期收集、解送、投遞僑批,并給寄批人以收據或蓋郵戳為證。這時的僑批館既有收付款項的金融匯兌功能,又有傳遞信件的信使任務,是一個具有多功能的經濟實體。

海南島內僑批業的發展與海外幾乎是同步的。由南洋各地匯入瓊州的僑批,先匯到海口,再轉匯各縣鎮,海口成為瓊州僑批的總匯,各縣鎮設有匯駁店號,以便將僑匯送到僑眷家中。

今年90歲的文昌市東閣鎮紅星村委會流坑村村民邢詒琴,曾在1946年至1980年擔任僑批員,據他回憶,多數僑胞在寄匯批款的同時附有簡明家信,僑批寄到海口后,由海口僑批局在僑批信件右上角剪一缺口,把印刷好的回批執插進信內,納足雙程郵資,派專人送往島內各縣僑批局,再由各縣僑批局派專人送到收款人家中。收款人收款后,在回執上簽名蓋章,由僑批局寄回匯款人,證明款已收到。

“當時東閣鎮和文教鎮只有我一人送僑批。我買了一個郵包,每天天未亮就要去文城鎮拿僑批,再回到東閣鎮和文教鎮分發。郵包每天裝得滿滿當當,好不容易分發完,已是深夜了。”邢詒琴說,“原來送僑批靠腳力,兩條腿走村串巷。直到上世紀80年代,才換了一輛上海牌的自行車。”

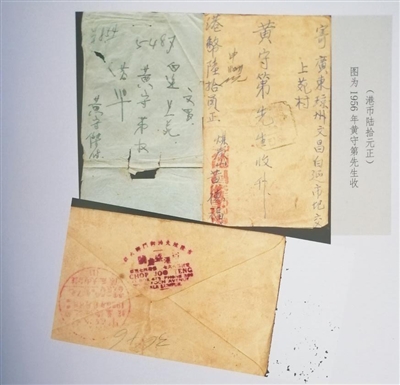

1956年寄給黃守第先生港幣60元的僑批。 本版照片均由李佳飛 翻拍

烙上時代印記

不同時期的僑批烙下了不同時代的印記。

從數量上看,海南僑批業從上世紀30年代就走向了衰落。例如從東南亞匯向海口的僑匯金額,1932年為1000萬元,1933年為500萬元,1934年為700萬元,總體呈下降趨勢。隨著僑匯數額的減少,島內批信局紛紛歇業或倒閉。

為何如此?研究學者們注意到,上世紀30年代前后,資本主義經濟危機波及全球,南洋諸國經濟蕭條,大量華工因此失業。與此同時,國內國民政府出臺一系列政策,限制僑批局的發展。

1934年,國民政府規定僑批局必須向郵政局申請才可開業。而僑批局與郵政局兩者在業務上有重合,加上每年僑胞所寄錢款數量非常可觀,光是郵資的收入已經不少,況且還有匯兌的收益,兩者間就產生了競爭。

同年底,中國郵政局宣布取消國內的批信局,這引起了華僑的強烈反對。后來經協商,停止僑批局辦理國內通信業務,另發執照,準予繼續經營批款業務。同時,郵政局不再核發新的僑批局執照。1935年,中國政府實行幣制改革,與美元掛鉤。與此同時,郵政儲金匯兌局成立,其利用特權、雄厚的資金和四通八達的郵政網絡經營僑匯……風云變幻,僑批局與銀行、郵政局爭奪業務,進入惡性競爭時代。

但在抗戰早期,海南僑批業卻有些許回升。這是因為,此時國民政府大力號召華僑救國捐助,出臺了多條加強銀行與僑批局合作的措施。例如廣東省(包含海南島)在各縣廣設辦事處,擴大吸收僑匯等。如此調動了海外華僑的積極性,使得僑批業務一度好轉。

有數據顯示,至1939年海南島淪陷之前,僑批數額不減反增,如1938年海南島僑批收入約3000萬元港幣,高于同時期廣東地區的平均水平。可見,抗戰初期,海外華僑高度的愛國愛鄉之情加之國民政府為改善僑批流通環節而做的努力促進了海南島僑批業的提升。

此時僑批的內容也頗具時代特點。在海外,華僑們積極捐募籌款,抵制日貨,從財力、物力與人力諸方面支援祖國人民的抗日戰爭。他們寄回來的僑批封上蓋著“烽火連三月,家書抵萬金”“同胞們,祖國多難”“萬眾一心,同仇敵愾”等宣傳郵戳。家書的內容除了問候家長里短,也多了些“回國請纓”“節約救國”“捐輸財物”等信息。一封封僑批帶著溫熱的鄉情,夾著物資和捐款,溫暖了苦難中的瓊崖軍民。

退出歷史舞臺

抗戰爆發后,國內除了西南后方外,大部分地區陸續淪陷,交通阻斷,僑批無法運送,海南僑批業也陷入停頓狀態。外界的僑批送不進來,本地的僑批也解付不出。邢詒琴回憶:“當時海南僑批積壓非常嚴重,一封僑批,常常遲解一個多月。也有部分僑批未解付,也未辦理退匯。”

新中國成立后,1950年,人民銀行海南分行對海口僑批局進行登記,給永源豐等41家僑批局分發執照,準予繼續營業。1972年,國務院文件通知取消國內私營僑批業,僑匯業務由銀行接辦,從業人員由地方妥善安排。海口市“僑批局”由中國人民銀行接管,邢詒琴也是這時期轉入銀行系統繼續工作。自此,百年僑批的風景線在海南街頭逐漸消失。

國內僑批業最為發達的廣東、福建也是如此境況。1976年,福建各地收匯局的機構和名稱取消,人員歸當地銀行,僑批業務一律由銀行接辦。1979年,廈門僑批業全部收歸中國銀行辦理。國內僑批局歸并銀行,僑批的匯款功能由銀行接替,而通信方面則有發達的電信及郵政所替代。至此,國內僑批業“壽終正寢”。此后,華僑所寄的信件大都使用郵政部門印制的規范的航空郵件。

20世紀90年代末,國內僑批局整體并入國家金融機構之后的20年左右時間,繼續經營的國外僑批信局也正式將相關業務分解到銀行、郵局。

時代變遷,科技進步提升了通信效率,也代替了附著多元訴求的一紙僑批。如今若要與海外親人溝通,可通過電話、微信、互聯網;若要匯款,也能實現從數月、數天縮短到幾小時、幾分鐘。紙質形態的僑批業從此走進了歷史,走進了人們的記憶。“可是,當看到一封封僑批,一股熟悉的鄉情還是會油然而生。”邢詒琴說。

網友回帖

發表評論 共0條評論 查看評論

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

0be60a0f-215b-4032-b4bf-e0f35650ed2b.jpg)

1dacacca-f738-4cbf-a5e7-e37fd3bd6e25.jpg)