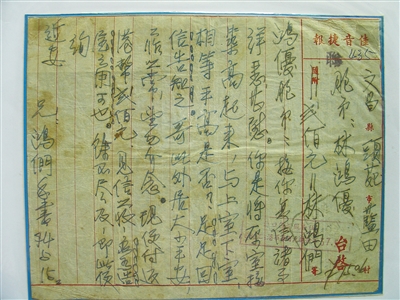

一封僑批家書(shū)。(資料照片)

扶持鄰里 造福桑梓

流坑村的故事還未講完。

2020年11月19日,海南日?qǐng)?bào)記者走訪流坑村,見(jiàn)到了村民邢詒琴。邢詒琴出生于1930年,今年已是90歲的高齡,他從16歲起就擔(dān)任文昌東閣鎮(zhèn)、文教鎮(zhèn)一帶的僑批員,直到1980年左右國(guó)內(nèi)僑批局逐漸并入國(guó)家金融機(jī)構(gòu)后,轉(zhuǎn)入中國(guó)銀行繼續(xù)工作至退休,可謂見(jiàn)證了海南僑批業(yè)繁榮至衰落的整個(gè)歷程。

午后,邢詒琴操著一口地道的文昌話,向記者娓娓講述他印象中的僑批往事——

“村民邢詒書(shū)去到泰國(guó)后,經(jīng)過(guò)多年打拼有了些積蓄,便辦了一個(gè)木材加工廠。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)物資緊缺,流坑村更是窮得叮當(dāng)響,邢詒書(shū)就從國(guó)外寄回大米、錢(qián)票、藥品和布匹,在僑批中將寄回物資一一報(bào)數(shù),如何分配也講清楚,基本上村民們都能分到些許。”邢詒琴說(shuō),除了往里送物資,邢詒書(shū)也往外帶走了不少村民。“村里窮,村民們無(wú)處謀生,邢詒書(shū)便來(lái)信告知,自己在外已有產(chǎn)業(yè),村民若是愿意,就一同隨他外出謀生,在他的木材廠里打工,雖不富裕,但也不會(huì)窮困潦倒。”

“這也是流坑村華僑多的原因,幾乎家家戶戶都有華僑。”邢詒琴說(shuō),“村里還有一位老華僑叫邢谷順,如今也有90多歲,早些年奔波于新加坡、馬來(lái)西亞與中國(guó),當(dāng)時(shí)人稱(chēng)‘水客’,現(xiàn)在定居在香港,身體還硬朗,基本上每年春節(jié)都回村小住一段時(shí)間。他一回來(lái),我們坐在家門(mén)口的石凳上聊天,回?cái)⑦^(guò)去的故事。”

做了34年僑批員,邢詒琴?gòu)娜A僑們寄回家鄉(xiāng)的僑批中也略略知悉一些國(guó)外的境況,比如隨著華僑的增多,近代泰國(guó)受中國(guó)文化影響很大。泰國(guó)歷史上曾經(jīng)將春節(jié)作為法定假日,雖然后來(lái)被取消了,但“法定”大不過(guò)“民定”。到了春節(jié),走在泰國(guó)的大街上,只見(jiàn)店鋪掛滿了大紅的福字、囍字、對(duì)聯(lián)、煙花爆竹以及中國(guó)結(jié),“新年發(fā)財(cái)”“招財(cái)進(jìn)寶”的條幅橫幅映入眼簾,各種各樣的年貨琳瑯滿目,其“年味”絲毫不遜國(guó)內(nèi)……

網(wǎng)友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書(shū)面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333 舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號(hào)-1 |

80c7e9c2-be5b-45a2-91b8-dd8eb433f382_zsize.jpg)

2f2e1f23-a6a3-4991-b22d-dc1eddf748c6.jpg)