習近平的文藝精神論

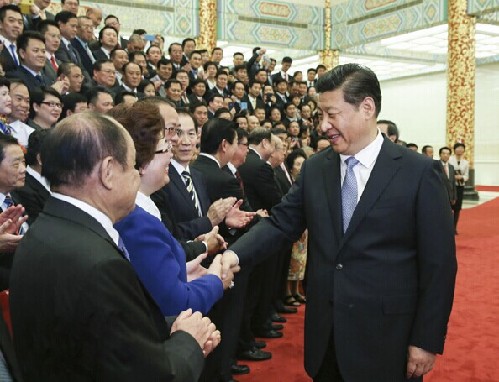

圖為:2014年6月6日,習近平在北京會見第七屆世界華僑華人社團聯誼大會代表。

三、弘揚民族精神維護民族團結

習近平指出:“中國傳統文化博大精深,學習和掌握其中的各種思想精華,對樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀很有益處。古人所說的‘先天下之憂而憂,后天下之樂而樂’的政治抱負,‘位卑未敢忘憂國’、‘茍利國家生死以,豈因禍福避趨之’的報國情懷,‘富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈’的浩然正氣,‘人生自古誰無死,留取丹心照汗青’、‘鞠躬盡瘁,死而后已’的獻身精神等,都體現了中華民族的優秀傳統文化和民族精神,我們都應該繼承和發揚。”

民族精神是反映在長期的歷史進程和積淀中形成的民族意識、民族文化、民族習俗、民族性格、民族信仰、民族宗教,民族價值觀念和價值追求等共同特質,是指民族傳統文化中維系、協調、指導、推動民族生存和發展的精粹思想,是一個民族生命力、創造力和凝聚力的集中體現,是一個民族賴以生存、共同生活、共同發展的核心和靈魂。民族精神是一個民族在歷史長期發展當中,所孕育而成的精神樣態。它是種族、血統、生活習俗、歷史文化、哲學思想等等所熏陶、融匯而成的文化慧命,也可說是一個民族的內在心態和存養。民族精神表現在一個民族的節操、氣度、風范和日常行為上。尤其表現在一個民族處于逆境中,所呈現出的鎮定自若、奮發有為、自強不息、不屈不撓的操守和心情上。民族精神也是一個民族的魂,是一個民族的獨特人格的彰顯,是一個民族的慧根。同一民族之間,必須有其相同的文化意識、生活習俗、道德規范、憂患心態與哲學思想,否則必形成民族間的分歧。因此,民族精神乃是一個民族的命脈所系,是民族同心、同德的關鍵,更是民族綿延、發展的重要樞紐。

民族精神具有鮮明的民族性。民族性是指體現在特定民族文化類型中、并作為其基本內核而存在的民族文化心理素質的特征,是對于特定民族的文化特征的最高層次的抽象。民族精神是一個民族的自我意識,是民族成員對于本民族和本體文化的自我認同、自我歸屬感,是一個民族在歷史發展過程中所形成的帶有本民族特點、體現本民族精神氣質的意志和品質,是一個民族價值觀念、共同理想和思維方式的集中反映。一種民族精神與其他民族精神相比較而顯示出不可替代的獨特的規定性,體現著不同民族的精神特征的不可通約性,因為不同的民族各自具有不同的自然環境、生存方式,在此基礎上所進行的獨具特色的文化創造,構成了民族性的歷史基礎。沒有民族的存在,就沒有民族精神的存在。斯大林在《馬克思主義和民族問題》中指出“還必須注意到結合成一個民族的人們在精神形態上的特點。各個民族之所以不同,不僅在于他們的生活條件不同,而且在于表現在民族文化特點上的精神形態不同。”

民族精神具有鮮明的時代性。時代性是指民族精神在其歷史性的演化中所體現出的時間性特征,也就是其與時俱進的根本性質。任何民族精神都存在于特定的時間條件下,與一定的時代的政治、經濟、文化緊緊相聯。為了保證歷史任務的勝利完成,該民族就要主動地、積極地、適時地對自身地民族精神進行揚棄、更新和轉化,使其反映新的歷史特點,把握新的時代規律,實現其與新的時代精神的結合,成為一種新的民族精神。事實上,民族精神是每一個歷史時期的“時代精神”的積淀和累積。文化和精神,歸根到底都是一定社會歷史生活條件的反映,民族精神作為一個民族發展進步的精神支柱和精神動力,總是與該民族在一定歷史時期的歷史任務相聯系。

民族精神具有鮮明的歷史傳承性。民族精神是一個民族發展歷程中一脈相承的精神特征或思想意識,是在民族的延續發展過程中逐漸形成的、不斷豐富、日趨成熟的精神,它總是與一個民族的歷史文化血脈相連,是民族文化傳統不斷積淀和升華的產物。任何一個民族的民族精神都與該民族的傳統文化有著水乳交融的聯系。馬克思主義認為,人們創造自己的歷史,并不是隨心所欲地進行創造,而是在直接碰到的既定的從過去繼承下來的條件下從事創造,文化精神的創造也是如此。近代的中華民族精神是對古代的中華民族精神的某種繼承,當代的中華民族精神又是對近代、現代民族精神的繼承。

民族精神具有鮮明的自覺能動性。自覺能動性是指民族精神能被民族主體自我意識、自我反思和自我覺悟,從而進行自我否定和自我揚棄。民族精神不是一成不變的,要隨著社會歷史的發展不斷進行自我否定和自我更新。民族精神的自覺性表明,被民族成員普遍知道或認可的思想觀念和價值取向還不一定就是民族精神,必須既被認同又被信守的思想觀念和價值取向才是民族精神。我們的中華民族精神是經過從春秋戰國開始的歷代知識分子特別是哲學家整理、提煉、加工過的自覺的民族精神,歷代的哲學家經過不斷努力,把民族精神由一種樸素意識和共同心理而提升到理論形態,從而使民族精神深化和強化,由自發走向自覺。

民族精神具有鮮明的開放性。開放性是指不同的民族精神之間具有相互交流、相互引進、相互吸收、相互促進的根本性質。民族精神雖主要是以本民族成員的實踐為主要源泉,同時吸收外國民族精神中適合本民族所處時代、所處社會物質環境,有利于民族生存和發展的觀念、原則、思想、理論等。優秀民族精神既是民族的,又是世界的,它對域外同族外籍后裔和其他血統的民族成員都有吸引力、感召力,它是世界文化寶庫的組成部分。民族精神的開放性使文化交流成為可能,互鑒融合使不同文化互相交流、互相吸取營養,體現了民族精神、民族文化的開放性。當人類歷史由野蠻進入文明以后,特別是“世界歷史”的形成,打破了民族與國家的閉關自守狀態,物質生產和交流成為世界性,于是各民族的文化精神開始相互引進、相互吸收、相互促進。在這樣的情況下,任何一個民族的文化精神想繼續處于封閉的狀態,則是不可能的。

五千多年燦爛不熄的中華文明,是中華民族精神產生和形成的沃土。禮運大同篇、易經的時中觀、大中以正的思想,先秦儒家的仁道、忠恕、博厚的思想,道家的博大、寥天的開礦胸次,墨家的刻苦耐勞、實踐篤行等,都是我們中華民族的歷史文化明珠,也是構成我中華民族精神的要素。

中華民族精神是中華民族在漫長的社會歷史發展過程中逐步形成的,它是中華各族人民社會生活的反映,是中華文化最本質、最集中的體現,是各民族生活方式、理想信仰、價值觀念的文化濃縮,是中華民族賴以生存和發展的精神紐帶、支撐和動力,是創新社會主義先進文化的民族靈魂。中華民族精神的基本內涵:在五千多年的發展中,中華民族形成了以愛國主義為核心,團結統一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息的偉大民族精神。

魯迅先生曾說:“文藝是國民精神所發的火光,同時也是引導國民精神的前途的燈火。” 2015年9月11日,習近平主持召開中共中央政治局會議,審議通過了《關于繁榮發展社會主義文藝的意見》。會議強調:“文藝是民族精神的火炬,是時代前進的號角。”

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

47dcc50e-aaf8-450f-85c5-d378194fa228.png)

6f116ee0-6229-44bd-a63e-729642133868.png)

abb76280-5e8f-43cc-adfe-329f603e6d22.jpg)

b3c5ceb9-1e34-4ca3-ab81-53bca3fab118.png)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)