?

?

清末民國初年的著名學者王國憲故居內掛著他的畫像。

今年已73歲的王國憲孫女王茂金在五公祠內指認王國憲當年的手跡,向記者講述舊事。

海口市五公祠的門牌上“瓊臺勝境”四個大字是王國憲當年的手跡。

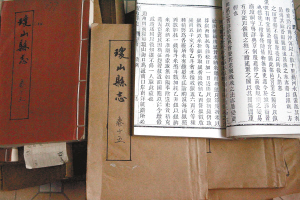

王國憲發掘整理的《瓊山縣志》。

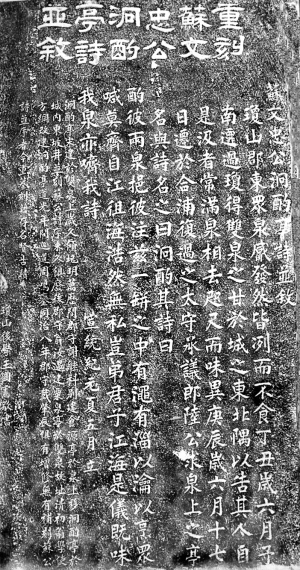

以王國憲當年手跡刻成的石碑,現保存在海口市五公祠內。

海南自古以來就是華夏版圖中一個具有獨特地理環境和人文氣息的島嶼,隨著中原文化和先進生產技術的傳入,以及唐宋以來教育的勃興,海南人民歷經千百年的創造和積累的歷史文明,傳承百姓深層的文化心理之中,也記載在豐富的古近代地方文獻典籍中。但隨著歲月的流逝和社會的動蕩,這些文獻典籍不斷地被散逸和湮沒,到了民國初期,已處于“僅存十之二三,每有文獻無征之嘆”的狀況。

海南清末民國初年的著名學者王國憲,是一位繼往開來、承前啟后的文化傳承者。其主要成就,不僅體現在他的學識淵博與教育有方,更在于他傾盡后世40余年之心力,發掘整理海南地方文獻、志書。海南歷代先賢典籍和地方文獻資料得以保存傳世,王國憲作出了不可磨滅的貢獻。

2008年6月的一天,得到王國憲先生孫女王茂金的熱情引領,記者來到位于海口市府城達士巷南的王國憲故居(1998年被列為海口市文物保護單位),向我敬仰已久的海南文化重要的傳承者王國憲先生深情致意。

主人已經謝世70周年。那座曾經藏書近三萬的“百誠書屋”已不見蹤影,當年老樹纏屋的大宅院如今已經是不成整體,我們只能從文字記載和王家后人的講述中知道,這座清末民初瓊北最富盛名的宅院之一原來坐北朝南,東西長40米,南北長50米,總面積2000平方米。房間內部布局古樸典雅,梁檁之間雕有精美的吉祥圖案,是清代典型的嶺南風格古建筑。

家學淵源深厚

那一天在故居,我們偶遇王國憲的孫子、85歲高齡的王茂才老先生。這位曾得到王國憲親自教誨的王老先生,中等個頭,皮膚白凈,他曾在廣州求學,后到貴州等地從軍。在那個戰火不熄的年代,年輕的王家一代已經坐不得平靜的書桌,對爺爺的學問和王家的家學更多的是追懷了。

說起爺爺王國憲,王茂才老先生說,他曾在爺爺腿上背誦過“四書”、“五經”,也讀新書。“爺爺是一個不茍言笑卻又溫和細心的人,在我的印象里,爺爺整日查考古籍,誦讀詩書,幸好上天給他一副好身板,也給他一個好壽緣,讓他活到85歲高齡,在他完成名山大業后才招他回去,這確實是海南文化的大運。”王茂才說,爺爺是科舉出身,他腦子里的維新思想、中外時事,尤其是他的讀書成癖、教育理念曾影響著一個時代,也留下很多值得追憶的東西。

王國憲又名王國棟,字用五,又字圣軒,號堯云,晚年自稱更生老人。生于清咸豐三年(1853年)11月23日,卒于民國二十七年(1938年)。這位原籍瓊山縣譚文青草村的聰慧少年,是清嘉慶六年(1801年)舉人、瓊臺書院著名掌教(即負責人)王承烈的曾孫。王國憲集藏書家、學問家和出版家于一身,對海南文化教育居功至偉,這不能不提到他的家學淵源,家學的傳承在他身上尤其凸顯。

據海南文史專家周濟夫先生考證,王氏先祖王曾,是宋代名臣,官至集賢殿大學士;王曾之六世孫王義,宋末登進士第,官至侍御,因直諫獲罪而謫居于瓊,這就是王國憲家族的遷瓊先祖;至明朝,與海瑞同時的王家名后衛王原勝,海瑞曾為其主編之《王氏族譜》作序,稱其為王氏之賢子,可見也是個讀書料子;而到了清朝嘉靖年間,舉人出身的王承烈獲“海外清才”之譽,中舉后便無意仕途,歸而主講瓊臺書院,影響甚大,有詩文集《揚齋集》傳世,為其作序者為曾孫王國憲,可見王家之薪火傳承已越過古人所說三代無讀書子的“君子之澤,三世而斬”的論斷,到了王國憲這兒,反而見其發揚光大,這不能不說是家庭文化傳承本身固有的頑強生命力了。

傳統與激進中的青年時代

王承烈是當時著名藏書家,以5千冊藏書居于前列。他擔任瓊臺書院掌教時,建樹頗多,功績彪炳,在海南教育史上留下不可磨滅的一頁。來不及見上曾祖父的王國憲,一懂事就受到王家好學仗義之風的影響。王國憲父親王沂會英年早逝。母親孫氏夫人得家學熏陶,伴兒苦讀。少年王國憲聰穎異常。王家豐富的藏書,良好的家風讓他比一般的少年早熟。

據史載,王國憲17歲參加府試,成績優異;清光緒十八年(1892年)負笈羊城,進入廣雅書院深造,得廣東名賢梁節庵、朱鼎甫的悉心教誨,學業精進。當時進士丘鏡山見其學業優異,贊賞不已:“紹述先業,振興絕學,維先生其人也。”果不負眾望,1894年(清光緒二十年),王國憲參加甲午科秋試,獲廣東第一名優貢。

王國憲所處的年代正是清末民初各種思潮與運動風起云涌的年代。作為一位亦舊亦新的人物,王國憲和他那個時代的杰出學人一樣,一邊接受科舉制度帶來的功名,一邊參與維新運動,接受時代的洗禮,在傳統與激進的煎熬中度過自己的中青年時代。

宣統二年即1910年,王國憲特受四等嘉禾章和狀,選授廣東省樂昌縣教諭;民國初期擔任廣東省參議員,參政議政。然而,一心嗜好讀書的王國憲,還是遵從祖訓回瓊,先是主講經研書院,后步其曾祖父后塵,在瓊臺書院任教。此后一生致力于海南的文化教育活動,成為上個世紀二、三十年代海南文化教育界極其重要的參與者和貢獻者。

編撰整理海南先賢叢書

當記者在翻閱民國海南地方叢書時,發現王國憲的影子無處不在。王國憲以一人之精力親自撰寫、編輯、整理的地方志和先賢叢書簡直是汗牛充棟,甚至小到“海南醫院”1931年創辦的院刊,均可見王國憲先生親寫的發刊詞。可以說,他一個人就擔負起編撰者、整理者、出版者等多重角色。今人難以想象,在一切靠手抄眼看的年代,光要通覽這些難以計數的著作,不知道要耗去一個人多少的光陰和心血,哪怕是借助神力,也不知道要花費多少人力物力。而放在我們跟前的先賢之作如此眾多。

居于什么樣的理念讓王國憲先生舍棄一切,致力于海南文化典籍的書寫和編撰?

海南師范大學圖書館地方文獻室陳秀云女士介紹,1927年由王國憲的得意門生、私立海南大學教授王夢云等人發起成立的海南書局,陸續出版了由王國憲先生總撰、編輯和整理的難以計數的海南系列書目,工程量的浩大讓人難以置信:丘濬的《瓊臺類稿》24卷、《瓊臺會稿》50卷、《大學衍義補》160卷、《世史正綱》32卷、《朱子學的》4卷、《家禮儀節》2卷、《投筆記》32卷,海瑞的《備忘集》4卷,白玉蟾的《白玉蟾全集》,王佐的《雞肋集》,邢宥的《湄丘集》,王弘誨的《天池草》2卷,陳是集的《溟南詩選》,蘇東坡的《海外集》等。

他還整理、編纂了很多地方志和人物傳記等,如《瓊州府志》(張岳崧編)、《瓊山縣志》、《儋縣志》、《瓊臺書院志》、《瓊山縣征訪錄》、《王氏合族大譜》、《王氏經籍志》、《明朝詩選》、《瓊臺耆宿集》、《讀書筆記》等,并撰寫《唐李衛國公傳》(李德裕傳)、《宋李忠定、莊簡公傳》(李綱、李光傳)、《宋趙忠簡公傳》(趙鼎傳)、《宋胡忠簡公傳》(胡銓傳)等,并自書銘記,以記其事。王國憲以極其深厚的學養功夫,行“立心、立德、立言”的使命,以超強的能力、魄力和精力,團結一批海南學人、出版家,完成了多人才可以完成的偉業,至今看來,仍然是一道閃耀著歷史光芒的學術奇觀,令人拍案驚奇!

半個多世紀之后的2004年,由洪壽祥主編、周偉民執行主編的《海南地方志叢刊》96集陸續由海南出版社出版發行,其中的《海南先賢詩文叢刊》,多數集子是以王國憲編纂的《海南叢書》作為編校底本的。王國憲的名字重新進入海南學界和讀者的視野,他的精神之火再次在故鄉熱土被傳承。王國憲,一代學問家、藏書家和出版家的歷史功績應該和他所留下的歷史文化遺產一樣,永遠被人們銘記。

網友回帖

發表評論 共0條評論 查看評論

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)