人才樓:鐫刻幾多闖海夢

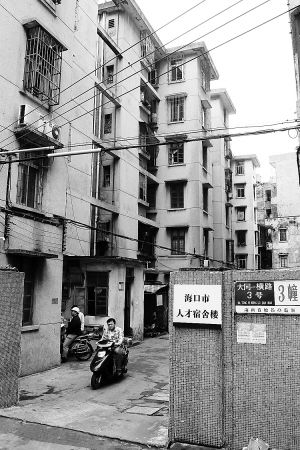

海口大同一橫路3號3幢,原名人才樓。見習記者武威攝

1988年,海口東湖人才墻。黃一鳴攝

1988年的海口簡易的人才交流中心。黃一鳴攝

人才樓、人才中心……這些名字對于闖海人來說并不陌生,都成為海南建省辦特區十萬人才下海南的歷史見證,在閃閃搖搖的光陰里追憶闖海人的激情歲月。

海口大同一橫路3號3幢,一棟由4個單元6層樓組成的板式宿舍樓,沉寂在喧嚷的街道。

這棟不起眼的樓原名叫人才樓,始建于1985年,對如今快速發展的城市街區來說,過于老舊了,但它記錄的歷史不尋常,已成為一座闖海符號,是海南建省辦特區十萬人才過海南的又一有力見證。4月14日,記者走近這幢老房子,感受著曾經居住在這里的人們的生活與故事。

令人羨慕的人才居所

1988年前后,全國各地的人才潮水般擁至海南,海口大街小巷的人流中,夾雜著許多戴著眼鏡,背著旅行袋,手上捏一張海南地圖,氣質與本島人迥異的青年男女們。大同路當時正是海口市委市政府集中辦公地,又與傳統商業街區解放路僅一路之隔,找地方落腳的、尋找工作的、投親靠友的,人流涌動,熱氣騰騰,大同路周邊的一些招待所、旅店也早已人滿為患。

與出租房屋、負責那些只身前來海南創業的人暫住的招待所不同,大同一橫路上這座新落成的人才樓是專門分配給“人才”住的,這不免總引發著過路人的陣陣議論,人才樓字樣的牌子掛在最顯著的位置,“能住在這樣的樓里那得是什么樣的干部和人才?”

當年47歲的王鳳朝帶著妻子和3個孩子從陜西寶雞千里迢迢渡海來瓊,尋到樓門前時,算松下了一口氣,“以后這里就是家了。”

王鳳朝的大兒子王浩當時21歲,回憶那時人才樓的情景歷歷在目,“這座樓是周圍這一片最新最好的,3單元還設了一個招待所,樓北邊是一塊空地,東邊緊挨著是公安局宿舍,西邊則是水溝,長滿了齊膝的野草。”

據海口市就業局的退休老同志回憶,海口在人才引進工作上是先于建省啟動的。人才樓始建于1985年,1986年竣工后就相繼有各地的人才前來入住,房子設計了兩種戶型,三房兩廳和二房二廳,三房的100平方米,兩房的也有80平方米,按照當時的標準是要有海口市招干指標的高級技術人才方能入住。

王鳳朝是電光源技術方面的高級工程師,據王浩回憶,那時海口對人才可謂求賢若渴,像父親這樣外地來海口的,市里分配了一套三房兩廳居住,安頓好之后便直接進入海口市燈泡電器廠上班了,母親和自己的工作也有了著落。老機場路(現藍天路)當時很火爆的國營“南天大酒店”便是王浩在海口的第一份工作,是政府安排的“正式工”,住了新房,孩子也進了這樣好的國營單位,讓不少家鄉人羨慕不已。

海口橡膠廠、無線電廠、南寶電視機廠、紡織印染廠、海德滌綸絲廠、椰島公司……一批批有“指標”的從五湖四海趕來海南的人才,被安排進了風光的國營企業,王浩回憶,母親當年在一家叫海山紡織廠的企業,還經常聽鄰居們夸說,“呦!您那是國營的哦,可比我們這集體制的要好呢!”

記錄了幾多人才樓變遷

與王家有著類似經歷的還有20多年來一直住在人才樓2單元5樓的粘孝信,他1986年從云南西雙版納來,是海口當年第一批人才引進名單之列的。妻子阿惠不同意,沒跟粘孝信一起南下,說“從重慶來西雙版納二十幾年在這里,又要‘挪窩’,去海南啥子根基都沒得。”

粘孝信堅持要來,西雙版納普文糖廠不想老粘走,不放他的檔案,可老粘沒猶豫,為著那份理想和憧憬,“檔案不要了也要來這里。”妻子拗不過他,一年后也跟來了。粘孝信是搞食品飲料工藝的高工,在椰島公司,一干又是十幾年。

1990年代,隨著房地產泡沫破裂經濟陷入低谷,現實生活與理想的沖突逐漸凸顯,人才成長所需的大環境并未隨著時間的推移而有更大的改善。老粘有同感,“一些年輕的工程師選擇調頭離去。樓上的兩家鄰居,還有隔壁的那一家,沒幾年便打包行李離開了。說是回大陸,沒好細問。”76歲的老粘說起這事時有些落寞。

在老粘的家里,對比著老照片,二房二廳的布局跟當年1986年住進來時沒有任何改變,門窗有些舊,地上也有些反潮,需要經常擦,老粘和老伴沒有舍得花錢去買公司后建的集資房,“這里雖然簡陋,但存著過去的夢,舍不得離開了。”

王光新住進人才樓時是1991的事了。

海南建省辦特區震醒了很多人改變生活追逐理想之夢,“當時電視里邊大張旗鼓地宣傳著經濟特區,我也被這種激情的力量鼓舞著。”在陜西師范大學物理系作教授的王光新,寫了一封熱情洋溢的自我推薦信,寄到了海口市人才中心。沒多久,指標下來了,他跟同樣優秀的妻子有了具有雙指標調入海口的身份,從西安到海南,3天3夜的路程讓他記憶深刻,隨后他便跨進了海口某大學的校園,妻子也正式調入了工業局,生活開始發生了巨大的轉變。

王光新一家在人才樓居住了6年。他記得有一次,小女兒在家里拉小提琴,琴音越窗而出,吸引了街上的兩個年輕女孩,她們也是闖海人,一番尋找才找到王光新的家,夸獎了小女兒一番,感嘆著海南要是再多一些文化氣息該有多好。“人與人之間的交流那時仍親切而單純,有多少闖海人,就有多少不同的闖海夢。”

如今的人才樓沉靜、安寧,在閃閃搖搖的光陰里佇立于街區的一角,偶有幾許春光拂掠,似在追憶闖海人的那段激情歲月。

林志向憶當年“人才熱”:

求職信

潮水般涌來

1987年8月,海南行政區人才中心成立。從當年8月至年底,人才中心的來函高達5萬多件,接待來人來訪多達1.2萬人次。而原先中心的六、七名工作人員顯然不能勝任如此繁重的工作。海南建省籌備組主要負責人緊急召集行政區組織部和人事局的負責人決定,組織部青年干部處和人事局人才中心的17名工作人員合署辦公,并以海南人才中心的名稱對外。

“1987年下半年,雖說還只是開展建省籌備工作,但海南在全國卻迅速掀起了‘三大熱潮’:考察熱、投資熱、人才熱。最熱的,莫過于‘人才熱’。”現任海南省人力資源開發局、就業局局長的林志向,講述當年海南人才中心的壯觀景象,仍難抑激動。那一年,30歲的出頭林志向擔任海南人才中心主任。

一開始,人才中心每天只收到二三百封信函,接待二三十人來訪。到了9月,情形突變。不到一個月內,發展到每天收到千余封信函,接待來訪上百人。

9月中旬,人才中心搬遷到后來的省委對面的行政區組織部招待所二樓辦公,那是座五層的小灰樓。“這里鄰近軍區二所、農墾三所,便于接待和解決來訪人員的住宿問題。”林志向說,當時只有兩間辦公室,后來求職人員太多,又增設了兩間辦公室和一間會議室。林志向說,“當時上島求職的人,第一站就是奔向人才中心的會議室,這里可以說是海南人才市場的雛形。”林志向說。

海南人才中心的17名工作人員編成了三個組,分別負責求職人才的接待咨詢、信函處理、分類登記造冊等工作。

這時,一個關鍵性人物對海南人才中心的工作起到了非常重要的作用,他就是海南建省籌備組組長許士杰。

林志向回憶,許士杰相當重視人才引進工作。他要求人才中心對于來函要做到“每信必答,每函必復”。可是,堆得如小山一般高的信件,僅靠這17名工作人員手工操作,是不可能在短時間內回復完成的。

有人出了個主意,下班后把信函帶回家拆看、回復。于是,林志向和同事每天都抱一大摞信件回家。“明明是超負荷工作,卻沒有一個人抱怨。”林志向說。

一次,一位身穿著淺灰色夾克的中年人走進人才交流中心,他沒有驚動大家,翻看了人才檔案庫上的“人才登記表”,又看了一些來信來函,并和身旁幾位求職的青年人親切交談。當他發現成千上萬的信件從接收、復函,發商調函,建立人才檔案庫,全靠人才中心的十幾個同志手寫時,他吃驚不已,趕緊把人才中心主任林志向找來了解情況———這人就是許士杰。

沒過幾天,許士杰讓財政部門劃撥了10萬元辦公經費給人才中心,并提出了要引入計算機管理人才信息的問題。

“我記得到1990年,庫存的人才檔案有18萬份左右,外界稱‘十萬人才下海南’估計緣此而來。”林志向說。

林志向回憶,建省前后在海南的政府機關和企事業單位落腳的,不過幾千人而已,與親身來海南求職和來信來函求職的數字差距甚遠。直到上世紀90年代初,海南“房地產熱”帶動了相關行業的發展,分流了不少求職者。這時,海南人才中心的壓力才稍有緩解。

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

902b789b-9e79-415f-bec3-fdc7225c75bb.jpg)

bf59d93d-15d7-41e6-bc0d-533d849e0b0c.jpg)