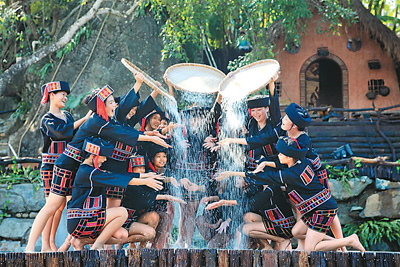

檳榔谷景區內的《舂米舞》表演

呀諾達景區內的雨林谷幸福天道

“我愛五指山,我愛萬泉河”——這首歌曲讓五指山成了中國的名山。芭蕾舞劇《紅色娘子軍》里,一群女孩手拿著斗笠,在萬泉河邊載歌載舞,讓海南美麗的山山水水深入人心。五指山是海南島的脊梁,是中國最南邊的山脈。到海南不去五指山,就好比到北京沒去長城一樣,會遺憾的。

從海口去三亞有兩條路,一條是環島高速路,一條是穿越五指山的山路。司機小陳問我走哪一條?我說想去看看五指山。小陳提醒,山路急、彎多,怕你一會兒就頭暈。我告訴他,幾年前我穿行過青藏公路;山高路險必有好風景!

踏著瓊崖縱隊的足跡

沒多久,車就進山了,那山路越走越陡,彎是越來越多,左拐右拐幾乎就是連成一氣,不死死抓住車門頂上的吊環,根本就坐不住。好在窗外風景如電影畫面閃過,如同重現紅色娘子軍穿行在高山密林……

我在海南幾乎是碰巧沿著當年瓊崖縱隊轉戰的路線前行的。五指山地區是瓊崖縱隊最后的也是最大的根據地。瓊崖縱隊的前身是1927年的討逆革命軍,當時蔣介石在上海發動政變,向共產黨、工農革命開刀。于是東北文昌、瓊山一帶發動了工農暴動,那時只有300余人的隊伍,后來改稱瓊崖工農紅軍,娘子軍就是其中的一個連隊。抗戰時,縱隊主力向西南地區發展,開展敵后游擊戰爭。1947年初,縱隊領導機關及主力一部轉至中南部,建立了以白沙、樂東、保亭為中心的五指山根據地,抗擊數倍的國民黨軍的圍剿,最后配合、接應渡海大軍解放了海南島。

“23年紅旗不倒”,創造了海南與陜北兩面不倒紅旗的奇跡!瓊崖縱隊不占“天時”,遠離中央,遠離主力,孤島奮戰,但卻得“地利”、“人和”:有以五指山為中心的崇山峻嶺的依托,有包括黎、苗、回等少數民族的廣大勞苦大眾的支持。23年,一萬多將士長眠在萬山叢中,“英雄的生命開鮮花”,才換來了海島的新生。

山谷中的新城

在歷史和現實中穿越,經過兩個半小時的崎嶇山道,車進到五指山市區。這是一座山谷中的城市,雖在深山峽谷里,也是高樓林立,店鋪滿街,一條南溪河穿流其中。市區只有四五萬人口,卻有大中專院校7所,還有博物館。“海南省民族博物館”建在北面半山坡上,已有31年歷史,巍峨壯觀。博物館占地5萬多平方米,展廳就有2500多平方米,分六個展區。聽著穿著黎族裙裝的姑娘的講解,讓我大開眼界,海島的歷史也是那么古遠,也曾那么輝煌。元代著名紡織技術家黃道婆,曾經在這里向黎族學習紡織技術30多年,然后回到上海故鄉傳播發揚,才有中華“衣被天下”輝煌紡織業!黎族首領王國興,1943年領導白沙起義,反抗國民黨,尋找共產黨。當年毛主席聽說了,稱贊他是少數民族追求光明的代表。

從博物館出來,市委宣傳部的小王領路上了山。從山上俯瞰這座山中城市,別有一番風景:四面青山擁立,小城如同嵌在山窩里的明珠。這里屬熱帶雨林氣候,冬暖夏涼,年平均氣溫22.4攝氏度。雖是冬季,也只襯衫一件。山頂上的天平水庫,更是鑲嵌在山城皇冠上的翡翠。太平水庫既是一道美麗的風景,也是山城的命脈,太平村的黎族同胞像守護神一樣守護著這一池清水。我問小王對黎族的印象,他說,友善,質樸,很好相處。小王是哈爾濱人,大學畢業后自己跑到這里來尋發展,已在五指山買了房,還準備接父母來住。他說,這里冬天也溫暖如春,與冰天雪地的哈爾濱相比,不可同日而語。

第二天驅車去到五指山主峰。站在山底舉目望去,滿目青山,高聳入云,與井岡山一樣,是紅色與綠色的絕配;五峰并立,形同五指,如同兄弟,天然和諧。小王同他的伙伴們兩年前登過五指山,上下六七個小時,累且開心著。因為還要趕路,我們只爬了半小時就打住了。

兩朵奇葩

五指山山脈向前延伸,伸到保亭黎族苗族自治縣三道農場。這里被稱為三亞的后花園,離三亞只有35公里。

一片熱帶雨林藏匿在這里的山谷中,還取了一個古怪的名字:“呀諾達”。這三個字在當地本土方言中表示“一二三”的意思,在景區卻被賦予了相互間打招呼的“你好、歡迎”的新意。

走進呀諾達,你就分不清東西南北,完全被各種各樣的樹、竹、藤等眾多植物編織的天羅地網給罩住了。1400多種喬木、140多種南藥、80多種熱帶觀賞花卉和幾十種熱帶瓜果,讓呀諾達變成了熱帶風情的露天博物館。一棵榕樹,高居一巨石之上,根須垂下來,將巨石包裹,形同懷抱嬰兒,天然成趣。一條樹藤,長達十幾米、幾十米,在空中自行穿越,美其名曰:過江龍!

呀諾達方圓四五十公里,據說,前些年在三亞的一個創業家到這里來轉悠,發現這里的風光無限,植物繁多,遮天蔽日,天然氧吧,正好填補三亞的不足。游人看過大海,再來看山,海與山聯手,藍與綠結合,相得益彰。呀諾達堅持天人合一的生態開發理念,以天然自然景觀為基礎,保護和強化景區優美的自然生態環境,融匯“原始生態綠色文化、黎苗文化、南藥文化、民俗文化”,創出熱帶森林生態旅游的高端品牌。

林寶,一個相當穩沉的年輕人,供職保亭縣委宣傳部,一路上盡其所知給我們當“導游”。他說,呀諾達與檳榔谷是保亭的兩張名片,風景大不相同。

檳榔谷離三亞市更近,僅28公里,在保亭縣與三亞交界的甘什嶺自然保護區內,占地面積369畝,兩邊森林峻峭,中間一條連綿數公里的檳榔谷地。走進檳榔谷,其實就是走進黎家村寨。這里原來是甘什黎村,至今還原樣保留著農居、糧倉、釀酒坊,穿著黑色衣的阿婆到處可見。走進黎家屋里,阿婆對我們微笑,示意隨便看。屋里很簡單,有床有被子,還有火塘,生著火。而年輕一些阿哥阿姐們都在景區擺攤忙著,見了游人也是主動打招呼,把游人當作來村寨串門的親戚,很熱情。

檳榔谷景區由原甘什黎村、原蚩尤苗寨加原始雨林谷三大板塊構成,是一個多民族、多文化、多形態的的生態園林。蚩尤是上古時代九黎族部落酋長,四五千年前在河北涿鹿與黃帝大戰的英雄,怎么成了海南苗族的祖先?在檳榔谷,有太多的謎需要解開,中華文化真是太久遠太豐富了。本土居民還有一大特征:“雕題離耳”。所謂“雕題”就是紋臉,即在臉上刻圖案;“離耳”就是耳朵上佩戴大耳環。

呀諾達以自然景觀為主,檳榔谷則突出本土文化。這兩個景區,無異于開在海南脊梁——五指山山脈上的兩朵奇葩!

(呀諾達景區網站和檳榔谷景區網站供圖)

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)