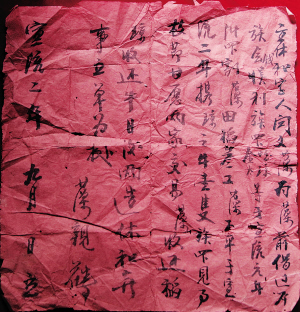

清宣統年間的協調契約。 海南日報記者 武威 攝

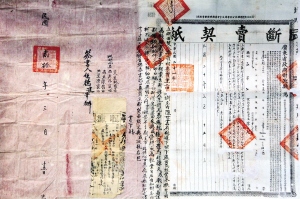

民國時期田地買賣契約。 海南日報記者 武威 攝

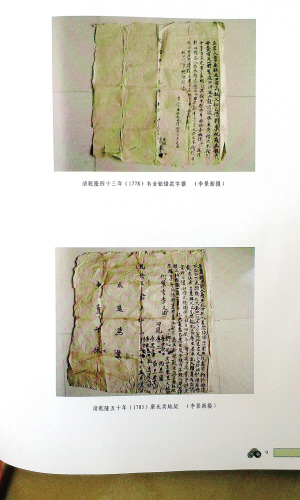

清乾隆五十年(1785)黎族地契。 李景新 攝

清康熙年間黎族地契。 李景新 攝

地契種類有差異

古時的地契,分為“白契”和“紅契”,已經納稅并由政府蓋印的稱“紅契”,未經政府蓋印的為“白契”。

“民間執業,全以契券為憑”,這是清代認可的土地管理方式。據《海南島志》中記載,乾隆十四年(1749年),清政府制定了契稅法,該法規定斷賣契需交稅9%,而典契則交4.5%;光緒三十年(1904年)改訂稅則,改為斷賣契每兩征洋銀6分,典按契每兩征洋銀3分;宣統元年(1909年)七月,又進行加稅,規定無論旗籍還是民籍,斷賣價每兩征銀9分,典價每兩征銀6分。

“紅契”的數量多寡,直接關系著政府的稅收。三亞市民間收藏愛好者蔡明康先生藏有一些珍貴的“紅契”。在一張道光四年吳林將土地賣與孫世亨的地契中,契文的左右兩邊及中部共蓋了三個“官印”,至今依然鮮明的印紅,凸顯著官方的威嚴與整肅;同治八年何學光因錢糧負累將田地賣與何學海,地契的紙質雖已發黃,但蓋在契文上的兩個紅印和日期落款處的一個紅印依舊清晰。

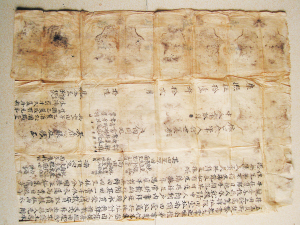

與漢族地區出現紅契不同,三亞黎族契約全部是白契。“與漢族相比,黎族長期處于簡單社會,三亞崖城黎族雖然漢化程度高,已進入封建社會,帶有從原始經濟向現代經濟轉型過程中的特點,出現土地買賣情況是必然的。但由于民族文化的持續性,社會內部仍會保持濃厚的民族傳統因素。黎族社會有自己的獨特性,趨同于官方的程度低于漢族,對土地買賣的性質理解水平偏低,同時帶有人際信任的樸素因素。”李景新認為,黎族的白契更多體現為民間的自覺,其深層心理出于族群內部的信任。

黎族地契內容更靈活

受漢文化的影響,黎族地契和漢族地契在格式上幾乎沒有太大的差異。地契的正文都包括起首用語、出賣(典)方姓名、原因、過程、土地的來源、位置、成色、面積、承買(典)方姓名、價格及相關規定等相關內容;在正文之后,地契中都可見現場人需署名、花押或按手模。

其中,現場人可以出現代筆人(或親筆、秉筆人)、同見人、中人、經斷人、簽書人、當事人,他們在具體契約里面出現的頻率不同,但代筆人(或親筆人)卻是每張契約必備的。同見人、中人、經斷人、簽書人,不一定同時出現。在這幾類人中,又以同見人頻率最高,其余三種人偶爾出現。

此外,地契還必須有立約時間、符號印記,以及包括強調契約永久性的文字、騎墻字及附加物資條件等在內的其他內容。

而在這其中,黎族附加物資條件的內容在漢族地契中就較為少見。這類內容在黎族地契中書寫的位置比較靈活,在道光二十年4月14日的一張契約上,立約時間右上方空白處就有一行半字“批明食用豬壹只雞乙對酒壹堈白米飯五羅合批”;道光九年3月中旬日的一張契約上,則在同見人下方、四至左方一行字“一批豬乙只雞二只酒壹堈飯二羅”。

李景新推測,這部分內容大概為立約時的食用物資,但這批物資是由出賣(典)方還是由承買(典)方承擔,尚待研究。

在一些漢族地契中,中人的簽名下面都畫著一些難以辨認的圓圈。瓊海民間資深收藏愛好者盧傳福認為,這是中人的一些畫押方式,屬于“花押”,往往將“一生心潔”、“一生好心”、“一片公心”、“一片正心”或“直白”、“福”等字樣形象化藝術化,連寫成“○”或“怒”字樣。

然而,在黎族地契中同見人、中人、經斷人、賣地人等還是多用手模,“花押”較少用。雖然偶爾出現中人用“花押”的形式,如民國十一年正月十五日的一張契約上中人林慶春用“花押”。

此外,在契文的書寫內容上,李景新也發現了黎族地契的獨有特點———特殊的符號和民間自造的俗寫文字。如“身己”這個字,在黎族地契中頻繁出現,經查各種字書都未發現有這個字,李景新推測,這大概是該地的地契特有的俗寫字,也傳達著某些習俗信息。

土地交易時親族

擁有優先購買權

在一張名為“何亞山地契”中,清道光二十一年3月10日,立契人何亞山因糧食緊張不得已將祖父遺下的黎路腳田九坵,以銅錢21千文賣斷與同族人何亞黎。類似將土地在同族間買賣的地契在黎族地契中十分普遍。

無獨有偶,這種親族成員享有優先購買權的交易模式在漢族也普遍存有。光緒二十二年9月中旬立的一張漢族地契中,副馬村村民符之賢因無錢足費,只能將祖上傳下來的田地賣出,但“先問親戚兄弟人人不肯承就,后問到四更村內康真爵入頭承斷”。

賣主賣地時需先遍問叔伯弟侄,親房不買,則由親及疏、遍問本家族人。本家族人不買,則由親及疏遍問姻戚,姻戚不買,則問承典、承租人。承典人或承租人亦不買,還要遍問地鄰,無人愿意購買后,方才賣給外族人或是外村人是漢族地契和黎族地契中共有的特點。

一些研究者認為,這種約定俗成的交易模式,體現著中國傳統社會土地交易過程中存在著的“人情”、“情面”。對賣方而言,如果親族、地鄰所出的地價與其他買者所出的地價相差不多,在不受損失的前提下,當然首先樂于賣給親族、地鄰,具有鮮明的宗法倫理色彩,也體現著農業社會中人們對土地權利轉移的重視。

“中國是個人情社會,這種賣地的模式從‘照顧’親族、地鄰的‘人情’出發,可以避免家族的整體經濟實力受損,土地雖出讓了,但畢竟仍是在家族成員間流動。”李景新給出了另一種解釋。

雖共同生活在瓊州大地上,但由于文化發展和民俗民風的差異,黎漢地契同中有異,共同詮釋著內容豐富的海南地契文化。

地契沿革

契約的出現,在我國可以追溯到很久遠的時代。《周禮》記載了傅別、質劑兩種書面契約,而且有專門的官員“司約”“司盟”負責收藏諸侯與民間的盟約與約契。秦漢時期,田房契約已初具規模。東漢以后,紙張應用到契約文書中,逐漸取代青銅、竹木,成為契約文書的唯一介質。東晉王朝創立契稅之制,官府在已納稅的契約文書上鈐蓋官印,這種契約文書稱為紅契。紅契是完備的法律文件,為合法契約。民間未鈐印的契約為“白契”,“隱不告官,謂之白契”。

隋唐時出現了便于人們模仿的契約“樣文”,這種作法使各地契約格式有了統一的可能。到了北宋時期,正式建立了印契制度、稅契制度,出現了由官方統一印制的契約文本,稱“官契”,民間自行書寫的契約俗稱“草契”,宋代以后,為了防止經手稅契的官僚胥吏貪污中飽,規定將稅契的收據粘連契約之后,此即契尾之制。明清兩代,契約文書日益滲透到百姓的日常生活之中,一些地方大量印賣具有統一規式的官板契紙樣文,令用戶填寫,對民間使用土地契約起到了普及的作用。這時候的傳統契約文書的種類也日趨繁多,就交易形式而言,主要有買賣、典當、租佃等,從買賣對象上說,又有賣田文契、賣地文契、賣屋基地文契、賣園文契等,其他則還涉及活賣契、絕賣契、找貼契、契尾、田單、推單等這些具有不同形式、內容的契約與相關文書。

民國成立以后,土地買賣的制度漸趨完善,契約也日趨沿革和規范,出現了官方統一印制的買契,取代了官契。

(摘自任吉東《近代中國契約文書及其研究》)

海南檔案解密地契印跡

一張細薄的地契,往往承載了兩個家庭的悲歡故事。當家世顯赫、興旺發達時,人們的名字往往會出現在地契的買方一欄;可當家勢中落、遭遇變故時,人們常常將賴以生計的土地出賣,無奈地將自己的名字簽在賣方一欄。

瓊州學院教授李景新研究認為,受漢文化的影響,黎族地契與漢族地契在格式、風俗等方面較為相似,但也存在著差異之處,有著鮮明的特色。

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)