王海昌(右一)1982年下鄉調查黎族織錦工藝。

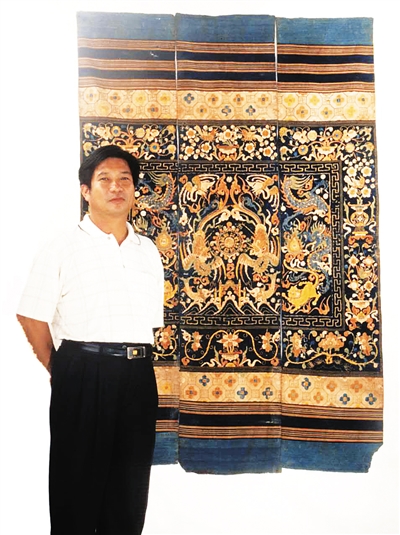

王海昌站在一張龍被前。

文記者?杜穎

對黎錦苦心研究十數載,海南黎錦文化研究者王海昌每每講起多年來與黎錦的情緣,總不禁神色飛揚,爾后那眼神又變得深沉,從中透露出的,是對海南古老技藝的執著情懷。

談起對黎錦產生興趣,王海昌的故事就要追溯到30多年前的1980年代。

當時還是年輕小伙子的王海昌,在海南黎族苗族自治州博物館任考古征集部主任,主要工作任務和集中考察的對象就是民族文物。1980年至1982年,廣州美術學院金景山教授受海南黎族苗族自治州的邀請,到五指山搜集研究黎族傳統的紡染織繡工藝實物,走訪了上百個村寨,搜集挖掘到一大批黎族服飾和龍被等實物資料,而跟從金景山教授一起踏訪黎村的就有年輕的王海昌。

1983年,金景山的專著《廣東黎族染織刺繡》出版。“一幅黎錦就是一個故事,那么豐富的婚禮圖、農耕圖、甘工鳥神話故事都蘊藏于黎錦之中,這些太值得學習了,我被那些絢麗斑斕的黎族織錦圖案圖騰深深折服。”?從那時起,王海昌愛上了黎錦,從此黎族苗族地區的山山水水到處留下了他的足印,這樣追尋的跋涉持續了20年,直至2004年10月他被調回省城。

“在五指山區,見到的黎錦龍被很多,我當時都用膠卷相機拍下來,可海南潮濕,照片多數也保存得不好。”王海昌說,那樣一個年代,誰也不會想到日后黎錦成為世界非遺技藝,尤其龍被等會產生那么高的市場價值。彼時,包括農民、搜集者甚至專家在內,或許都沒有把對黎錦的認識“抬”得那么高,王海昌對此感受頗深,他舉例說,“你到一戶農家,看中了黎家人的黎錦,有時候留宿和黎家人吃飯、喝頓酒,交談甚歡,他便會把一款好錦送給你。”

“不過也有特殊情況,那就是黎族婦女結婚時穿的那套黎錦,黎家人是絕不會出賣或贈予的。”王海昌說。

多年前,王海昌在白沙(潤方言較為集中的地區)南開鄉一戶黎族人家偶然發現了一套上年頭的織著大力神圖案的黎族服裝,一次次登門,可這戶人家始終不賣,后來才吐露實情:黎族男女結婚時穿在身上的那套黎錦意義非同尋常,尤其珍貴,按照黎族傳統習俗,這一套黎錦,或許一生只穿兩次,一次是結婚時,一次是離世時。也就是說,結婚穿戴的黎錦,人過世的時候是要“帶走的”。而王海昌看中的正是那戶人家長輩阿婆結婚時穿的一套最精致的黎錦,腰部織有異常精美的雙面繡。“幾年后,阿婆過世了,果真就帶走了黎錦。”王海昌感慨道。

此后多年,手工織就的黎錦服裝,市場價值一直不斷上漲。再后來,在市場上,能體現出黎族傳統黎錦技藝中最高超的手工雙面繡,一套就要賣到萬元以上。與黎錦服飾同樣看漲的還有龍被。王海昌說,1980年代,一幅上好的龍被800元左右就可以買到,如今好的龍被一件難求,一旦出現,售價以十萬計。而在黎族傳統中,龍被也早已不是一般人可以使用的,在族里,必須是德高望重且上年紀的老人才能夠使用,這也更加決定了它的價值及稀缺性。

王海昌對黎錦的預判也沒有偏差,2006年,黎錦技藝入選國家級非物質文化遺產;2009年,黎錦織紡技藝成為“世界非遺”。黎錦被送到香港等地區展覽,慕名前來的參觀者人流如織,展覽沒舉辦完,黎錦就被搶買一空,這也更印證了黎錦在市場上愈發珍稀的價值。

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

a5da06b9-ae98-4361-b4e0-a173346e8cbc.jpg)