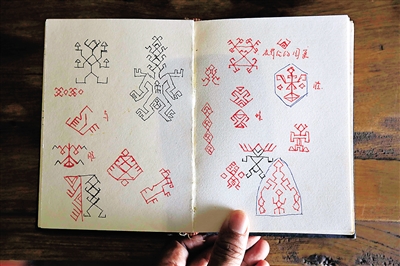

陳文記錄的采風圖案。圖海南日報記者 陳元才

將“最海南”元素融入制陶中

2010年,陳文回到紅坎嶺。“陶藝在初學時講究手法、技術。技術成熟后,它則變成了一種表達思想的手段。”陳文說,在南風古窯的日子,讓他更加深刻地領悟到好陶器必須體現匠人的靈魂。

“做陶藝到一定階段必須要多看,看書、看歷史、看文化。我讀《山海經》、心理學和海南民族志。很多人都覺得我看的書很奇怪,但是制陶人如果沒有思想,做出的陶器就是死物,沒有靈魂。”回到紅坎嶺,陳文開啟了對陶器制作的思考。

“其實海南也有古窯,許多古陶器在這片土地誕生、流轉、遺失,那些陶藝師的故事隨歲月飄散。”在陳文的家鄉澄邁,就曾挖掘出流傳數百年的福安古窯,那是澄邁乃至整個海南古代手工藝發展的文化符號。

陳文去過數次福安古窯。“第一次去福安古窯時,我非常驚訝,原來幾百年前澄邁就有這么好的陶器。看到那些古陶器碎片,我想是否可以參考這些樣式,做一批器皿,把這段斷層的歷史,用黏土重新粘起來?”

回家后,陳文查史書、參觀博物館,渴望能夠復原古窯陶器。雄心不止于此。除了福安古窯的陶器碎片,他的家里和工作場所中,還有許多零散的陶片。

“魚缸里、花壇中,都是我從島內各地撿回來的陶片,從中可以窺見海南陶器的發展脈絡和特色。”陳文說,海南各地的工藝和土質不同,陶器各有“性格”。臨高好用建在山坡上的龍窯,燒制時一坡而盡,翻滾的火舌在陶器上留下煙熏紋路。澄邁橋頭慣用階級窯,熱的傳遞有層次和節奏,容易給陶器留下奇特的窯變。而昌江有大量精美典雅的海撈瓷陶片,背后也許隱藏著一段傳奇故事。“觀察這些陶片,我嘗試在自己的作品里,注入海南陶藝的發展符號。”他說。

如果說陳文對陶片的收藏和觀察只是出于對海南陶器文化的好奇,那么,一個游客的疑問,則真正激起了他將海南文化融入陶藝制作的決心。

“你制作陶器這么多年,這些陶器能展現海南的文化嗎?”2013年左右,陳文在福山咖啡風情小鎮開設了陶藝館,一位游客看到他的陶器作品后,發出這樣的疑問。

陳文說,“聽到這個問題,當時的我一下子懵了,說不出個所以然來。”

此后,陳文開始在全省采風,尋找“最海南”的制陶元素。在此過程中,他將目光聚焦在黎族紋飾中,多次到昌江、保亭、瓊中和五指山等地考察。

黎族紋飾是成熟的圖案藝術,被廣泛運用在織錦中。每到一處,陳文都要帶上筆記本,細心觀察當地特色圖樣,并向當地人了解這些圖樣的歷史和意義。“我最喜歡和當地的老人、小孩聊天,老人是歷史的寶庫,對往事如數家珍,而孩子新奇的眼光能引發人們很多思考。”他的調查常在村莊的古樹下和老宅前進行,一聊就是大半天。

現在,陳文已經記錄了好幾本采風筆記,上面記錄著蛙紋、船紋、人形紋以及甘工鳥紋等各種圖樣的形態和意義。他將這些圖案重新設計和組合,按照對稱性、結構性的原則形成完整的大型圖樣,并將之運用到水壺、花瓶和茶盞等各類陶器上。“經過設計和融合,陶器成為黎族紋飾的有機載體,黎族紋飾也豐滿了陶器的靈魂。”陳文說。

特立獨行守藝人

“其實,身邊的人都覺得我做的東西很怪,認為我是一個比較特立獨行的人。”陳文坦言,自己的想法天馬行空,經常嘗試依據不同文化,來做千奇百怪的陶器。而大多數人,并不能理解這種創作。“我做過一個瑞獸注水器,這個陶器前端有個孔。有些人看了就說,這個尿壺拿回家給小孩子用挺不錯。”

面對這些評價,陳文感到有些無奈和哭笑不得。后來,他想通了,“作品獲得自我認可就好,別人不理解也無所謂”。

“這幾年,我陸續收過9個徒弟,他們都嫌這行辛苦,后來全都跑了。”陳文說,現代社會節奏太快,人心也浮躁了,需要慢慢琢磨的陶藝對他們吸引力不大,“但我愿意就這么干下去,做一個特立獨行的守藝人。”

(原標題:陶藝守藝人陳文:用黎族紋飾豐滿陶器靈魂)

?

相關鏈接:

重慶智力障礙人士用陶藝迎別樣生活瓊臺陶藝交流: 天人合一與生活美的對話

與火山共生 探訪熊本阿蘇地區陶藝家的藝術世界

《龍塘陶藝》攝影:王仁好

?

網友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)