- 人文首頁|

- 海口大事記|

- 椰城走筆|

- 瓊臺俊杰|

- 古村老街|

- 瓊臺曲藝|

- 南海風(fēng)云|

- 藝術(shù)與收藏|

- 民風(fēng)民俗

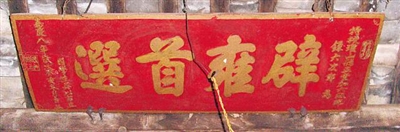

嘉慶八年(1743年),瓊山知縣鄭榕題贈的“辟雍首選”匾額。

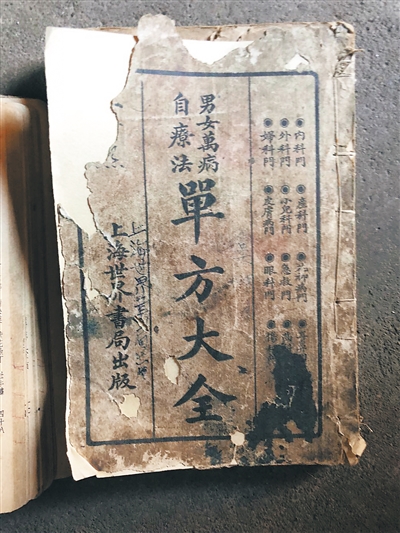

海口市永興鎮(zhèn)儒本村吳萬壽珍藏的《單方大全》等醫(yī)書。

“寒谷回春”石碑。

儒本村吳萬壽先祖留下的“益生堂”印鑒。

海口市永興鎮(zhèn)境內(nèi)的雷虎嶺,氣勢巍峨,威名顯赫,在海南地名學(xué)上獨樹一幟。

此地自古多奇才,賦予這處火山遺址虎踞龍蟠的曠世威嚴(yán)。

這座大氣磅礴的休眠火山口已經(jīng)蟄伏上萬年。它“虎頭虎腦”,默然守護(hù)身邊林莽,豐饒物產(chǎn),擁抱環(huán)境秀美的文化古村,呵護(hù)腳下這幽深寧靜的綠色家園。

火山古村

早在明代,先民已相中雷虎嶺周邊地區(qū),已在此選址覓地,聚落立村。與“威風(fēng)凜凜”的山嶺相比,火山古村個個溫文爾雅,頭戴“儒冠”的有上百個之多,儒本村就是其中一個。

儒本是吳姓聚居的村落,立村已300多年。那是一方神奇的土地,四圍原生林、次生林蔚然深秀。房前屋后,每年5月黃皮綴滿枝頭,荔枝碩果累累,那是村民的“綠色銀行”。村道矮墻用亂石疊成,藤蘿在石縫間纏繞,成了“綠蘿籬笆”,展現(xiàn)出火山古村的蓬勃生機。

綠蘿籬笆里,火山巖砌成的古老石屋雖已歷時百年,但依然堅固如初。石屋前墻雕琢精致,山墻、后墻粗拙,庭院、巷道鋪石板,仍然使用著石缸、石盆、石槽等石器。唯有廳堂不同,兩旁立圓柱,木板為墻,俗稱“十柱屋”,被建筑專家稱為民居的活化石。

聽老人說,早先村子四面壘石圍村,人們從村門進(jìn)出。圍墻雖已拆除,但村門仍保留完好。門前,常見的百年古榕,干枝扶疏,濃蔭匝地,冠蓋蓬蓬;旁邊,罕見的雞蛋花樹虬枝蒼老,渾身疙瘩,滿眼滄桑。古樹、古村門相映成趣,點綴古老山村的綠色天地。

村門古樸,橫梁上“文魁坊”“九如門”的題字隱約可辨,那是古村的文化標(biāo)桿。這是一種文化傳承,一種精神激勵,一種理想追求。這是儒本先賢傳承儒家“行為九思”“形體九如”思想奧秘的歷史見證。面對這座門坊,令人不得不對這小山村刮目相看。

“五里三杰”

雷虎嶺下盛傳“五里三杰”的歷史傳奇故事,這在儒本村民家得到印證。

筆者在村里看到乾隆十七年(1752年)永興地區(qū)社會賢達(dá)題贈的“節(jié)孝”木匾,看到“寒谷回春”石碑,還有嘉慶八年(1743年)瓊山知縣鄭榕題贈的“辟雍首選”匾額及其他豐富的歷史文化遺存。

雖然年代久遠(yuǎn),木匾部分蠹蛀,但仍可隱約辨認(rèn),那是“丙辰鄉(xiāng)進(jìn)士揀選知縣、瓊州府學(xué)生員、瓊山縣學(xué)生員、恩選貢生、監(jiān)生以及雷虎、遵都、永都、石山等‘排里’鄉(xiāng)賢”贊譽吳府林孺人“節(jié)孝”的題贈,落款年月已看不清楚,但孝行卻永遠(yuǎn)無法磨滅。

石碑“寒谷回春”刻立于乾隆三十七年(1772年),其意是頌揚醫(yī)家醫(yī)術(shù)高超。從碑額題名可知,贈碑者患傷寒病。《素問》云:“今夫熱病者,皆傷寒之類也。”風(fēng)寒束表,發(fā)熱惡寒,患者如陷冰窯,雖然厚被蓋身,人體仍寒戰(zhàn)。醫(yī)家辛溫解表,散寒通竅,對癥下藥,惡寒頓消。如從冰山寒谷回到陽春大地,石碑記錄患者感受和對醫(yī)家仁心仁術(shù)的感佩。

“寒谷回春”石碑贈予儒本村吳氏哪位名醫(yī)?碑文無法看清。但從吳萬壽家珍藏的《本草備要》《單方大全》等醫(yī)學(xué)典籍及現(xiàn)存的藥鋪牌匾、印章、藥槽、銼刀、證書等歷史文化遺存得知,至1950年,吳家后代仍在雷虎經(jīng)營藥鋪,濟(jì)世益民。

吳萬壽拿出“益生堂”印章,上有“鋪在雷虎,炮制熟藥”的字樣。他告訴筆者,曾祖父承燾擅長婦科,善治難產(chǎn)。先祖宅心仁厚,家備快馬,急病家所急,馳騁山村。祖父協(xié)帝,幼承家學(xué),60余年研究中醫(yī)藥,畢生致力“益生”,解放初還在瓊山府城坐診。

吳氏世居雷虎儒本。咸豐《瓊山縣志》載:“雷虎市,在本都,乾隆初吳啟賢捐地設(shè),并建約亭。”吳啟賢是吳氏渡瓊始祖吳賢秀第25世孫,他育有魁朝、魁仕兩子。民國《瓊山縣志》載:“吳魁朝,父啟賢,字秀峰,寬和正直,樂善好義。魁朝博覽群書,好學(xué)不倦,品行嚴(yán)峻,為文思深力厚,尤工楷法,由廩貢赴國子監(jiān)肄業(yè),充三通館謄錄官。乾隆甲午舉于鄉(xiāng)。”

吳魁朝寫得一手好楷書,還去過北京國子監(jiān)讀書,是1774年甲午科舉人,這是一個家族莫大的榮耀。

吳魁朝之弟魁仕是恩貢生,縣志稱他“渾厚篤實,少穎悟,潛心經(jīng)史”,深得粵秀書院山長馮梅溪的器重,特別遴選他赴穗習(xí)學(xué)。

吳魁仕的兒子以誨是邑庠,以識是例貢,以誠是按察司照磨。吳魁朝孫子為經(jīng)是邑庠。

這是一個文化世家,吳家曾創(chuàng)立“三臺書舍”,訓(xùn)育子孫讀經(jīng)。

吳魁朝的堂侄吳以諒作為儒本吳家后起之秀,幼年就讀于三臺書舍,后考入瓊山縣學(xué)、瓊州府學(xué),繼而考取國子監(jiān),學(xué)養(yǎng)深厚,德高望重。咸豐《瓊山縣志》記載:“吳以諒,字益堂,監(jiān)生,雷虎人。重義輕財,事續(xù)母得其歡心。”吳氏祖屋正中懸掛一方嘉慶八年(1803年)瓊山知縣鄭榕為國學(xué)生吳以諒題頌的“辟雍首選”牌匾,這一殊榮對吳家是極大激勵。

新“五子登科”

問吳萬壽,何為“儒本”?答曰:先祖立村,以儒為本,耕讀傳家,不忘根本。縱觀儒本吳氏,崇文重教,家世積善。從吳啟賢父子到吳萬壽十幾代人,家風(fēng)淳厚,稱譽一方。

吳萬壽今年76歲,是以諒的第六代裔孫,受家學(xué)熏陶,謙虛敬慎,勤奮好學(xué),熱愛本職,教學(xué)有法,誨人不倦,學(xué)生敬仰,威望很高。值得稱道的是,他教子有方,持家有道,五個兒子出類拔萃。

吳萬壽當(dāng)教師,靠微薄工資支撐一家七口,家境并不寬裕。長男吳邦岳,學(xué)業(yè)優(yōu)秀,懂得替父母分憂。為減輕家庭負(fù)擔(dān),讓雙胞胎弟妹順利上學(xué),他舍棄讀高中考大學(xué)的大道,獨辟蹊徑走出了從海南省文化藝術(shù)學(xué)校到海南師范大學(xué)藝術(shù)系再到中央美術(shù)學(xué)院的成才曲線。

吳邦岳在家庭教育的良好氛圍中奮志成才,成了弟妹的榜樣。吳萬壽教育子女用心良苦,雙胞胎弟弟不負(fù)父親厚望,兄弟倆一同讀瓊山中學(xué),分別考上云南大學(xué)和天津大學(xué)。

父兄輩躬耕樂道,寒耕暑耘,天不負(fù)所望。

另一對雙胞胎吳垂蓮和吳邦鑾受到兄長極大的鼓勵,姐弟倆一同考進(jìn)海南中學(xué),后來分別考入南京大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)。

吳萬壽的藏書《三字經(jīng)》中有“竇燕山,有義方,教五子,名俱揚”的字句,這是后人盛譽的“五子登科”。五代后周的竇燕山,教子有方,享年八十二,無疾而終。當(dāng)朝太師馮道曾為他賦詩,詩曰:“燕山竇十郎,教子有義方。靈椿一株老,丹桂五枝芳。”

吳萬壽熟知以上典故,熟稔“百年燕翼惟修德,萬里鵬程在讀書”的至理名言。以儒為本,言傳身教,文化傳承,正本清源,父慈子孝,兄友弟恭,積善之家,終有善果。

吳萬壽五個兒女都在內(nèi)地工作,只是春節(jié)期間才回家團(tuán)聚。吳家已蓋了樓房,但吳萬壽老人仍守護(hù)老屋,守護(hù)吳家文化傳統(tǒng)。房梁上的燕子不舍舊主,上百年來飛來飛去,它們見證吳家兒女長大成才走向世界,見證吳萬壽漸漸老去,也見證永遠(yuǎn)不老的“以儒為本”。

?

相關(guān)鏈接:

閩南古村埭美的文化嘉年華海南三個古村入選中國傳統(tǒng)村落名錄

400年歷史引人矚目 漢服佳人與網(wǎng)友同游馮塘古村

紅色為根創(chuàng)新業(yè) 海口羊山古村再出發(fā)

?

網(wǎng)友回帖

m.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)