專家解讀:釣魚島為什么是中國(guó)固有領(lǐng)土

劉江永

?

釣魚島屬于中國(guó)固有領(lǐng)土

演講人:劉江永

時(shí)間:9月23日

地點(diǎn):北京大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院

?

海口網(wǎng)9月25日消息 劉江永中國(guó)清華大學(xué)當(dāng)代國(guó)際關(guān)系研究院教授、副院長(zhǎng)、法學(xué)博士。1979年畢業(yè)于北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)日語(yǔ)專業(yè)。1992年任中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究所研究員、東亞研究室主任;1999年任中央外辦參贊等。2003年至今在清華大學(xué)任教授,2010年起任現(xiàn)職。兼任第五屆中日友好21世紀(jì)委員會(huì)中方委員、中日友好協(xié)會(huì)理事、中國(guó)外交學(xué)會(huì)理事等。主要研究領(lǐng)域:國(guó)際關(guān)系;主要研究方向:日本與東亞地區(qū)。迄今著書及參與編著30余部,發(fā)表論文等各類專業(yè)文章400余篇。

一

釣魚島及其附屬島嶼(以下簡(jiǎn)稱釣魚島)是中國(guó)的固有領(lǐng)土。中日之間釣魚島主權(quán)爭(zhēng)議發(fā)軔于1894年的中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)和其后日本對(duì)臺(tái)灣的殖民統(tǒng)治。二戰(zhàn)后,釣魚島理應(yīng)作為臺(tái)灣的一部分歸還中國(guó),但因美國(guó)單獨(dú)占領(lǐng)日本,并把釣魚島作為沖繩的一部分進(jìn)行所謂“托管”。1971年美日達(dá)成歸還沖繩協(xié)議時(shí),釣魚島被包括其中,從那時(shí)起釣魚島爭(zhēng)議就開始在中日之間展開并持續(xù)至今。

40年前中日邦交正常化時(shí),中國(guó)總理周恩來(lái)與日本首相田中角榮就擱置這一爭(zhēng)議,首先實(shí)現(xiàn)中日邦交正常化,達(dá)成政治默契。當(dāng)時(shí)代表日方與中方談判的大平正芳外相事后表示:對(duì)島嶼爭(zhēng)議,“中方不說(shuō),我方也不提,這是正確的。”1978年中日雙方再度擱置釣魚島爭(zhēng)議,締結(jié)了《中日和平友好條約》。

然而,日本于1996年批準(zhǔn)加入《聯(lián)合國(guó)海洋法公約》后,自民黨政府開始強(qiáng)調(diào)這些島嶼是“日本固有領(lǐng)土”,否認(rèn)中日之間存在領(lǐng)土爭(zhēng)議,日本右翼勢(shì)力不斷登島。這就必然導(dǎo)致中日關(guān)系受到釣魚島爭(zhēng)議的嚴(yán)重干擾。日本民主黨執(zhí)政后,既不承認(rèn)存在釣魚島爭(zhēng)議,又不承認(rèn)中日之間曾經(jīng)就擱置爭(zhēng)議達(dá)成政治默契。這就成為釣魚島問(wèn)題與中日關(guān)系出現(xiàn)惡性循環(huán)的一個(gè)起點(diǎn)。

今年4月,日本東京都知事石原慎太郎在美國(guó)高調(diào)宣布“購(gòu)買”釣魚島,掀起反華浪潮,其主要目的是壓日本政府“購(gòu)島”并取消不批準(zhǔn)日本人登島的禁令。同年9月10日,野田佳彥內(nèi)閣不顧中方忠告而宣布“購(gòu)島”。日方強(qiáng)調(diào)對(duì)釣魚島進(jìn)行所謂“實(shí)效統(tǒng)治”,并企圖通過(guò)“國(guó)有化”實(shí)現(xiàn)“平穩(wěn)而穩(wěn)定”的政府管理。對(duì)此,中國(guó)政府和人民堅(jiān)決反對(duì),采取了一系列有效反制措施。

無(wú)論從維護(hù)釣魚島主權(quán)還是從中日關(guān)系全局看,全面客觀、深入細(xì)致、不懈地向日本公眾和國(guó)際社會(huì)說(shuō)明釣魚島屬于中國(guó)的歷史、法理依據(jù),是十分重要的。這是因?yàn)椋L(zhǎng)期以來(lái),在日本廣泛流傳一些似是而非而又根深蒂固的誤解和謬說(shuō),日本民眾未必了解釣魚島問(wèn)題的真相,結(jié)果是但凡遇到釣魚島之爭(zhēng)激化后,對(duì)華好感就會(huì)下降,右翼勢(shì)力煽動(dòng)的反華情緒隨之抬頭。日本的政客也會(huì)為撈取選票而在釣魚島問(wèn)題上對(duì)華示強(qiáng)。因此,耐心聽取對(duì)方的看法,有理、有據(jù)、有的放矢地解疑釋惑,才有助于在中日民間交流的過(guò)程中扶正壓邪、“活血化淤”。

《孟子·盡心下》曰:“賢者以其昭昭使人昭昭。”作為中國(guó)人,首先要通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí),深入了解釣魚島為什么是中國(guó)的固有領(lǐng)土,才能對(duì)日本公眾和國(guó)際社會(huì)講得清楚,從而有利于維護(hù)釣魚島領(lǐng)土主權(quán)和中日關(guān)系大局。

釣魚島。

?

二

釣魚島在明朝就已納入中國(guó)版圖與海上防區(qū)。1372年,明太祖曾派遣楊載出使琉球國(guó),從此中國(guó)與琉球建立其冊(cè)封與朝貢的關(guān)系。從那時(shí)起,500多年間,中國(guó)曾向琉球國(guó)派出24次冊(cè)封使,留下多卷的《使琉球錄》清楚地記載了途經(jīng)釣魚島去琉球的海路情況。現(xiàn)存最早的《使琉球錄》是1534年明朝冊(cè)封使陳侃所著。其中便指出:過(guò)了釣魚島,到達(dá)琉球姑米山(今天的久米島),“乃屬琉球者,夷人鼓舞于舟,喜達(dá)于家”。琉球王國(guó)共36島,從不包括釣魚島。這是古代中國(guó)與琉球共同確認(rèn)的。明朝為確保琉球人每年順利渡海朝貢,于1392年“賜閩人善操舟者三十六姓,以便往來(lái)”并教化36島。當(dāng)時(shí)到福建迎接陳侃一行的琉球人中便有這些人的后代。

與此同時(shí),據(jù)史書記載,從1373年起,明朝出動(dòng)水師在包括釣魚島的閩海巡航,打擊倭寇,一直把倭寇驅(qū)趕至琉球大洋。當(dāng)時(shí),倭寇對(duì)琉球的入侵和中國(guó)對(duì)琉球的善待,恰成對(duì)照。“倭寇連年枉自疲,血腥潮水益堪悲。何如脩貢中華主,蒼玉珠弁耀海湄。”這首1561年明朝冊(cè)封使郭汝霖在《石泉山房文集》中留下的詩(shī),便清楚地反映出這一點(diǎn)。

現(xiàn)存對(duì)中國(guó)在釣魚島海域巡航的詳細(xì)記載是,清朝康熙年間,即1722年清朝政府巡查臺(tái)灣的官員黃叔璥實(shí)地視察后,撰寫的《臺(tái)海使槎錄》的官方述職報(bào)告。其中指出:臺(tái)灣“山后大洋北有山,名釣魚臺(tái),可泊大船十余,崇爻之薛坡蘭可進(jìn)舢板。”所謂“崇爻之薛坡蘭”是指陡峭嶙峋的釣魚島附屬島嶼南小島和北小島等。書中還寫道:中國(guó)巡海船因釣魚島沿海暗沙險(xiǎn)礁而難以駕駛,只能等漲潮才能進(jìn)港。其后,1871年《重纂福建通志》中,把釣魚島列入臺(tái)灣的噶瑪蘭廳(今宜蘭縣)管轄和守衛(wèi)。

在釣魚島問(wèn)題上,中日雙方立場(chǎng)不同。日本政府宣稱這些島嶼是日本的“固有領(lǐng)土”,“不存在領(lǐng)土爭(zhēng)議”。其實(shí),連沖繩原本都不是日本的固有領(lǐng)土,而是獨(dú)立的琉球王國(guó),而釣魚島從未包括在琉球范圍之內(nèi),更談不上是日本的固有領(lǐng)土了。

日本所謂的“根據(jù)”是,1884年日本有一個(gè)叫古賀辰四郎的人發(fā)現(xiàn)了釣魚島,并在1885年要求沖繩縣令允許他開墾開拓。這期間日本政府反復(fù)調(diào)查證明這些島嶼是無(wú)人島,沒(méi)有清國(guó)統(tǒng)治的痕跡,是日本最先占領(lǐng)的,而不是通過(guò)甲午戰(zhàn)爭(zhēng)從中國(guó)奪取的,也不包括在《馬關(guān)條約》之中。因?yàn)椤恶R關(guān)條約》是1895年4月17日簽署的,而日本是當(dāng)年1月14日內(nèi)閣會(huì)議決定編人日本沖繩縣的。據(jù)此,日本堅(jiān)稱釣魚島是日本占領(lǐng)的“無(wú)主地”。

但是,事實(shí)并非如此。日本的外交檔案第18卷、第23卷清楚地記載了這一點(diǎn),即日本明治政府明知釣魚島并非無(wú)主地,只不過(guò)是無(wú)人島,而且附有中國(guó)的島名。但是它卻趁甲午戰(zhàn)爭(zhēng)勝局已定之機(jī)秘密決定占領(lǐng),即秘密竊占。這與以和平方式公開擁有無(wú)主地的“先占”原則毫不相干。?

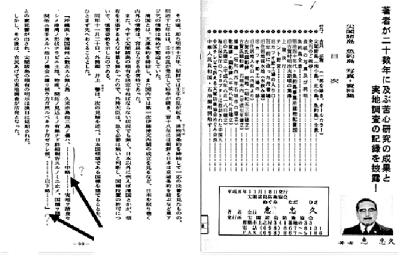

日本右翼苦心掩蓋、篡改歷史的證據(jù),見(jiàn)劃線處。

?

根據(jù)日本外交檔案記載,1885年9月22日,沖繩縣令西村拾三根據(jù)內(nèi)務(wù)省的命令做了調(diào)查,調(diào)查的結(jié)果是,“該島與前時(shí)呈報(bào)之大東島地勢(shì)不同,恐無(wú)疑系與《中山傳信錄》記載之釣魚臺(tái)、黃尾嶼、赤尾嶼等屬同一島嶼。若屬同一地方,則顯然不僅也已為清國(guó)冊(cè)封原中山王使船所悉,且各附以名稱,作為琉球航海之目標(biāo),故是否與此番大東島一樣,調(diào)查時(shí)即立標(biāo)仍有所疑慮”。

這是他們調(diào)查的一個(gè)結(jié)果。但是,這個(gè)結(jié)果出來(lái)之后他們并沒(méi)有善罷甘休,而是繼續(xù)調(diào)查。第二次調(diào)查結(jié)果是同年10月21日。第二次調(diào)查以后,日本當(dāng)時(shí)的外務(wù)卿井上馨又給內(nèi)務(wù)卿山縣有朋寫信稱:“關(guān)于沖繩縣與清國(guó)福州之間散在的無(wú)人島、久米赤島以外二島事宜,該等島嶼亦接近清國(guó)國(guó)境,與先前完成踏查之大東島相比,發(fā)現(xiàn)其面積較小,尤其是清國(guó)亦附有島名,近日清國(guó)報(bào)章等,刊載我政府?dāng)M占據(jù)臺(tái)灣附近清國(guó)所屬島嶼之傳聞,對(duì)我國(guó)抱有猜疑,且屢促清政府之注意。此刻若公然建立國(guó)標(biāo)等舉措,必遭清國(guó)疑忌,故當(dāng)前宜僅限于實(shí)際調(diào)查及詳細(xì)報(bào)告其港灣形狀,有無(wú)可待日后開發(fā)之土地物產(chǎn)等,而建國(guó)標(biāo)及著手開發(fā)等,可待他日見(jiàn)機(jī)而作。”

從其第二次調(diào)查結(jié)果看,他們明知這個(gè)島嶼不是無(wú)主地,而中國(guó)早就附有島名并警惕日本占島,但還不罷休。后來(lái)沖繩縣令西村拾三奉命第三次再度秘密調(diào)查,其結(jié)論是:“這些島嶼未必與清國(guó)完全無(wú)關(guān),萬(wàn)一發(fā)生糾紛,如何處置,請(qǐng)速指示”。當(dāng)時(shí),日本對(duì)華戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備尚未就緒,擔(dān)心觸動(dòng)清政府,所以只好暫時(shí)作罷,結(jié)果一放就是十年。

然而,日本右翼勢(shì)力則刻意歪曲篡改日本竊取釣魚島的歷史。日本外務(wù)省也不談這段歷史。不僅如此,他們還通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)的篡改和斷章取義來(lái)欺騙日本公眾。這樣的話,日本民眾當(dāng)然會(huì)對(duì)中國(guó)不滿。這樣說(shuō)有什么根據(jù)呢?

日本沖繩縣“尖閣諸島防衛(wèi)協(xié)會(huì)”會(huì)長(zhǎng)惠忠久1996年出版了一本資料集便是一個(gè)很好的證據(jù)。作者說(shuō)那是他近二十幾年苦心研究的成果,包括實(shí)際調(diào)查的結(jié)果。其中有一段文字中間出現(xiàn):“中略……”,“以下略……”等省略的部分。而被省略刪除的內(nèi)容就是剛才我給大家展示的日文原文的那一部分,結(jié)果這句話就變成了:關(guān)于沖繩縣與清國(guó)福州之間散在的無(wú)人島、久米赤島以外二島事宜……當(dāng)前宜僅限于實(shí)際調(diào)查及詳細(xì)報(bào)告其港灣形狀,有無(wú)可待日后開發(fā)之土地物產(chǎn)等,而建國(guó)標(biāo)及著手開發(fā)等,可待他日見(jiàn)機(jī)而作。對(duì)照一下上述日本外交文書第18卷外務(wù)省檔案原件全文便不難看出,這純屬斷章取義的篡改和掩蓋歷史事實(shí)的自欺欺人。

直到甲午戰(zhàn)爭(zhēng)前兩個(gè)月,即1894年5月12日沖繩縣秘密調(diào)查釣魚島的最終結(jié)論是:自1885年之后沒(méi)有再做實(shí)地調(diào)查,故難有確報(bào)。關(guān)于這些島嶼,沒(méi)有任何文字記載或口頭傳說(shuō)佐證這些島嶼是本國(guó)的。

甲午戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后的1894年12月27日,日本內(nèi)務(wù)大臣野村靖發(fā)密文給外務(wù)大臣陸奧宗光稱:關(guān)于“久場(chǎng)島、魚釣島建立所轄標(biāo)樁事宜”,“今昔形勢(shì)已殊,有望提交內(nèi)閣會(huì)議重議此事”(日本外交文書第23卷)。結(jié)果,1895年1月14日,日本明治政府不等甲午戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束便迫不及待地通過(guò)“內(nèi)閣決議”,單方面秘密決定將釣魚島劃歸沖繩縣所轄。日本就這樣竊取了釣魚島。三個(gè)月以后《馬關(guān)條約》一簽署,臺(tái)灣及其所有附屬島嶼被迫割讓給日本,無(wú)論《馬關(guān)條約》是否具體寫明,釣魚島自然包括其中。實(shí)際上,日本當(dāng)時(shí)并沒(méi)有建所謂“國(guó)家標(biāo)樁”。其原因之一或許是日本吞并臺(tái)灣后已覺(jué)得無(wú)此必要了。如果當(dāng)時(shí)日本認(rèn)為,《馬關(guān)條約》不能涵蓋釣魚島,那肯定還會(huì)在該島建立標(biāo)樁,已確立日本的統(tǒng)治權(quán)。直到20世紀(jì)60年代,日本才趁當(dāng)時(shí)中蘇關(guān)系惡化之際派人登島建碑。 甲午戰(zhàn)爭(zhēng)前兩個(gè)月,即1894年5月12日,沖繩縣知事還報(bào)告日本內(nèi)務(wù)省:自1885年之后沒(méi)有再做過(guò)實(shí)地調(diào)查,故難有確報(bào)。關(guān)于這些島嶼,沒(méi)有古代文獻(xiàn)和證明屬于我邦的明文和口頭傳說(shuō)等。

三

日本政府不承認(rèn)中日之間有領(lǐng)土主權(quán)爭(zhēng)議,原因之一是因?yàn)槔砬~窮。而日本公眾認(rèn)為這些島嶼是日本的,除了作為日本人的民族認(rèn)同感在起作用以外,還受到一些似是而非看法的誤導(dǎo)有待澄清。下面例舉一些筆者經(jīng)歷及了解的一些情況。

日本普遍流行一種看法認(rèn)為:中國(guó)是因?yàn)?970年發(fā)現(xiàn)石油后才強(qiáng)調(diào)釣魚島是中國(guó)的,而這些島嶼是1972年美國(guó)歸還沖繩時(shí)交給日本,并由日本“實(shí)效統(tǒng)治”,所以是日本的。其實(shí),早在二戰(zhàn)后至20世紀(jì)70年代初,美國(guó)以托管為名占領(lǐng)琉球及釣魚島期間,中國(guó)就一直反對(duì)美國(guó)的所謂托管,要求美國(guó)撤軍。20世紀(jì)60年代末,美日開始擅自調(diào)查釣魚島海洋石油資源,中國(guó)理所當(dāng)然地表示堅(jiān)決反對(duì),強(qiáng)調(diào)中國(guó)的領(lǐng)土及海洋資源絕不允許他人染指。1971年美日達(dá)成歸還沖繩協(xié)議,美國(guó)把釣魚島行政管轄權(quán)非法劃歸日本,中國(guó)政府表示抗議,絕不接受,堅(jiān)持釣魚島是臺(tái)灣的附屬島嶼,臺(tái)灣是中國(guó)不可分割的一部分。

日本稱這些島嶼隸屬?zèng)_繩縣石垣市管轄。石垣市市長(zhǎng)、地方議員等認(rèn)為,他們有中國(guó)曾經(jīng)承認(rèn)這些島嶼是日本的鐵證,即1920年“中華民國(guó)”駐長(zhǎng)崎的領(lǐng)事馮冕曾給石垣送過(guò)感謝狀,感謝中國(guó)漁民獲救,其中提到“日本帝國(guó)沖繩縣八重山郡尖閣列島(注:中國(guó)的釣魚島列島)。”

前不久,筆者訪問(wèn)沖繩,遇到一位石垣市的右翼“登島”人士。兩人一落座,對(duì)方就拿出1920年5月20日馮冕的這份“感謝狀”復(fù)印件,質(zhì)問(wèn)我如何解釋。對(duì)此,我詳細(xì)講解了這份“感謝狀”的歷史背景,指出早在1895年日本便通過(guò)不平等的《馬關(guān)條約》殖民統(tǒng)治臺(tái)灣,并在此前竊取了釣魚島。這種狀態(tài)一直持續(xù)到1945年日本戰(zhàn)敗投降。因此,這期間所謂“感謝狀”所述內(nèi)容,只反映了當(dāng)時(shí)的歷史背景,根本不能用以證明中國(guó)承認(rèn)釣魚島是日本的“固有領(lǐng)土”。也就是說(shuō),在《馬關(guān)條約》中規(guī)定割讓“臺(tái)灣及其所有附屬島嶼”之后,直到1945年日本戰(zhàn)敗投降之間的所有這類材料都不足為據(jù)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的釣魚島已經(jīng)被日本殖民統(tǒng)治,無(wú)論被劃在沖繩還是臺(tái)灣管轄范圍內(nèi),都不能證明是日本固有領(lǐng)土。

對(duì)方還不肯罷休,又指著一張照片說(shuō),這是日本人在島上開發(fā)的情形,你們中國(guó)人在島上住過(guò)嗎?我說(shuō):“釣魚島上沒(méi)有淡水,不適應(yīng)人居住,長(zhǎng)期以來(lái)是無(wú)人島,但不是無(wú)主地……”不等我說(shuō)完,他又開口道:“不對(duì),我多次登島,幾個(gè)島都去看過(guò),是有淡水的。”我說(shuō):“除了釣魚島以外,其他附屬島嶼都是下雨后的少量積水。”他也點(diǎn)頭稱是。

我指出:“古賀辰四郎等日本人登島開發(fā)是在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)之后,是日本殖民統(tǒng)治臺(tái)灣后的一種殖民開拓方式,不能證明釣魚島是日本固有領(lǐng)土。”他說(shuō):“不對(duì),日清戰(zhàn)爭(zhēng)(即甲午戰(zhàn)爭(zhēng))是在那以后的事。”很顯然,對(duì)方的歷史記憶有嚴(yán)重倒錯(cuò),這或許是問(wèn)題產(chǎn)生的一個(gè)關(guān)鍵。

于是,我對(duì)他說(shuō):“在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)前十年,即1884年古賀發(fā)現(xiàn)釣魚島后曾提出開發(fā)申請(qǐng),但日本政府并未批準(zhǔn)。因?yàn)?885年三次秘密調(diào)查結(jié)果證明,這些島嶼不是日本的,也不是古代琉球的,而是中國(guó)命名的島嶼。其后,日本加緊戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備,于1894年發(fā)動(dòng)甲午戰(zhàn)爭(zhēng),1895年1月秘密竊占釣魚島。在日本憑借馬關(guān)條約對(duì)臺(tái)灣實(shí)行殖民統(tǒng)治之后的1896年,日本政府才開始批準(zhǔn)古賀家族的開發(fā),1897年以后古賀才登島開發(fā)。”對(duì)方聽罷只好坦言:“說(shuō)歷史背景,我贏不了,還是別吵架啦。”

在今年8月“沖繩·中國(guó)友好協(xié)會(huì)”主辦的研討會(huì)上,筆者作了題為《釣魚島問(wèn)題真相》的演講,引起當(dāng)?shù)芈牨姷臐夂衽d趣。在會(huì)后舉行的自助餐招待會(huì)上,不斷有人前來(lái)交流,其中沒(méi)有一個(gè)提出反對(duì)意見(jiàn),而是暢談感想,希望多進(jìn)行這種對(duì)話,表達(dá)沖繩人對(duì)中國(guó)的友好。其中甚至包括當(dāng)?shù)氐挠乙砣耸恳卜磳?duì)石原慎太郎購(gòu)島。兩個(gè)小時(shí)過(guò)去了,筆者沒(méi)吃一口飯,一直在和他們交談。其中一位沖繩人稱:“釣魚島既不是日本的,也不是中國(guó)的,而是琉球的。中國(guó)有人把琉球說(shuō)成是中國(guó)的很可怕,本來(lái)反對(duì)美國(guó)在沖繩駐軍的人,也會(huì)被拖住后腿。”我對(duì)他說(shuō):從14世紀(jì)開始,中國(guó)與琉球保持了500多年友好交往的歷史,根本沒(méi)有釣魚島爭(zhēng)議。因?yàn)橹辛鸲颊J(rèn)定琉球?yàn)?6島,其中不包括釣魚島。琉球王國(guó)有500多年的歷史。釣魚島是臺(tái)灣附屬島嶼,從不屬于琉球。當(dāng)年強(qiáng)大的中國(guó),沒(méi)有吞并琉球國(guó)任何一個(gè)小島,給琉球帶來(lái)的是文明與統(tǒng)一。日本1868年明治維新崛起后,于1879年吞并琉球后改稱沖繩縣,又利用1894年甲午戰(zhàn)爭(zhēng)竊取了釣魚島并于1900年將其改稱“尖閣列島”,從那時(shí)起造成了今天的中日釣魚島爭(zhēng)議。對(duì)方聽罷表示:“還是中國(guó)的理由更充分。”

在日本,經(jīng)常有人指出,中國(guó)1958年出版的世界地圖集的日本領(lǐng)土版圖當(dāng)中寫有“尖閣諸島”。這個(gè)扣不解開,日本很多老百姓就不理解。我們研究不能回避矛盾。中國(guó)確實(shí)有這個(gè)地圖,但我發(fā)現(xiàn)這本地圖冊(cè)的扉頁(yè)上有一行字注明:“中國(guó)部分國(guó)界線根據(jù)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前申報(bào)地圖繪制”。當(dāng)時(shí)《申報(bào)》在日本統(tǒng)治時(shí)期,畫日本地圖的時(shí)候當(dāng)然是根據(jù)日本的地圖來(lái)畫,所以不足以證明是中國(guó)政府的立場(chǎng)。盡管新中國(guó)成立之后有這個(gè)地圖,但也不能說(shuō)這是中國(guó)政府的立場(chǎng)。

但是,日方也許會(huì)反問(wèn),那新中國(guó)成立之后難道就沒(méi)有自己繪制的地圖?所以研究還沒(méi)有結(jié)束。那我就要倒著查,看有沒(méi)有1958年之前中國(guó)正式出版的地圖跟這個(gè)是不一樣的。結(jié)果查到1956年中國(guó)地圖出版社的《世界分國(guó)圖》中的日本版圖中便沒(méi)有釣魚島或所謂“尖閣諸島”,而這個(gè)地圖冊(cè)扉頁(yè)上寫的是:“本圖上中國(guó)國(guó)界線系按我社中華人民共和國(guó)地圖繪制”。這可以證明中國(guó)的立場(chǎng)。

另外,日本一些人還經(jīng)常提及《人民日?qǐng)?bào)》1953年1月8日發(fā)表的一篇文章,其中提到“琉球群島,包括尖閣諸島”。日本右翼經(jīng)常以此為據(jù),聲稱這就是中國(guó)的立場(chǎng)。我們不能回避這個(gè)問(wèn)題,必須去考查一下究竟。經(jīng)我反復(fù)閱讀該文,得出的結(jié)論是:這篇文章疑似是一篇翻譯的文章,或者是編譯的文章。首先它沒(méi)有任何署名,只有“資料”兩個(gè)字,是引用部分海外資料的編譯參考。文中引述翻譯自美國(guó)電訊的資料,把沖繩最大的美軍空軍基地——嘉手納寫成“卡臺(tái)那”,還在其后用括號(hào)注明(譯音)。所以不能認(rèn)為這份疑似編譯的“資料”代表了中國(guó)政府的立場(chǎng)。如果把這種報(bào)紙所載資料的疏失等同于政府公文或官方表態(tài),在事實(shí)和法律上也是不成立的。

關(guān)于上述兩點(diǎn)的說(shuō)明,筆者曾向?qū)θA態(tài)度強(qiáng)硬的日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》投稿,并在2010年12月8日以半個(gè)版面登出,表明了立場(chǎng),增進(jìn)了日本一些人的理解。

四

今年7月17日,日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》如獲至寶地刊載日本學(xué)者的一個(gè)所謂“新發(fā)現(xiàn)”,并宣稱這是第一次發(fā)現(xiàn)中國(guó)明朝文獻(xiàn)承認(rèn)釣魚島屬于琉球,這下中國(guó)根據(jù)就站不住腳啦!

這個(gè)所謂新發(fā)現(xiàn),是指1561年赴琉球的中國(guó)明朝冊(cè)封使郭汝霖在《石泉山房文集》中的一段上奏文。日本這位所謂學(xué)者指出:“赤嶼是琉球人命名的邊界,明朝皇帝的使團(tuán)對(duì)此正式承認(rèn)”,并宣稱:“哪里都沒(méi)有中國(guó)領(lǐng)有尖閣(釣魚島)的史料,但至少有將大正島(赤尾嶼)被視為琉球的,更加明確了中國(guó)的主張是沒(méi)有歷史依據(jù)的。”然而,這只不過(guò)是日方對(duì)中國(guó)古代文獻(xiàn)加以歪曲解釋的又一新的例證而已。

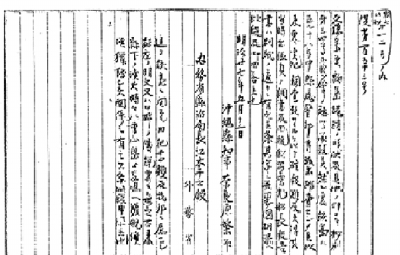

郭汝霖在1562年所著《石泉山房文集》中,記載了他奉命冊(cè)封琉球,因福建連年遭到倭寇侵?jǐn)_,故被迫滯留到嘉靖四十年(1561年)五月才出航。文集中有這樣一句話:“行至閏五月初三涉琉球境界地名赤嶼”。正是這句話令日本一些人興奮不已,把它的影印件放到互聯(lián)網(wǎng)上轉(zhuǎn)載,還用紅線標(biāo)出,生怕人家不知道。只可惜,這又是弄巧成拙的一個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤。

經(jīng)查閱,這句話的原意是“行至閏五月初三,涉琉球境界地,名赤嶼……”文中的“涉”字是關(guān)鍵,“涉”是涉水前往之意,而非“進(jìn)入”或“到達(dá)”之意。在古代漢語(yǔ)中,進(jìn)入通常為“入”;到達(dá)為“至”。例如,1606年第15次冊(cè)封使夏子陽(yáng)記載的從琉球回中國(guó)的海上證言曰:“隱隱見(jiàn)一船,眾喜謂有船則去(離)中國(guó)不遠(yuǎn),且離黑入滄,必是中國(guó)界。”這句話中的“離黑入滄”,即指渡過(guò)黑水溝進(jìn)入淺藍(lán)色的滄水,就肯定是中國(guó)境內(nèi)了。

因此,上述“涉琉球境界地,名赤嶼”一語(yǔ)的確切含義是,涉水前往同琉球的分界地,名為赤嶼(即赤尾嶼)。古漢語(yǔ)無(wú)標(biāo)點(diǎn),若把標(biāo)點(diǎn)加錯(cuò)了,這句話的邏輯也會(huì)不通。例如,假設(shè)是“涉琉球境界地名赤嶼……”那意思就變成涉水前往的是一個(gè)地名,顯然不通。如果改為“涉琉球境界,地名赤嶼,……”,也可以理解為“涉水前往琉球邊界,地名赤嶼”,成為一個(gè)把赤尾嶼作為出發(fā)點(diǎn)的倒裝句。如果改成“涉琉球境,界地名赤嶼……”意思也很清楚,就是前往琉球邊界,分界地點(diǎn)名叫赤嶼。

然而,那位日本學(xué)者卻刻意把“涉”錯(cuò)誤地說(shuō)成“入”,一字之差,謬之千里,結(jié)果這句話就被曲解為“進(jìn)入琉球境界,地名赤嶼”。這純屬自我誤導(dǎo),自欺欺人。(中國(guó)《辭海》對(duì)“涉”的解釋是:1、徒步渡水,后泛指渡水。如,登山涉水;遠(yuǎn)涉重洋。2、到;經(jīng)歷。參見(jiàn)“涉世”。3、關(guān)聯(lián);牽連。4、動(dòng);著。如:涉筆。)其實(shí),“涉”在日語(yǔ)中可以翻譯為“涉る”或“渡る”,即指船從某處通過(guò),前往對(duì)面,而根本沒(méi)有日語(yǔ)中“入る”的意思。

談到郭汝霖,通常被引用最多的是,他出使琉球冊(cè)封后于1562年完成的述職報(bào)告《琉球奉使錄》(重編使琉球錄)。其中明確記載:“閏五月初一日,過(guò)釣魚嶼。初三日,至赤嶼焉。赤嶼者,界琉球地方山也。”郭汝霖在同一時(shí)期撰寫的不同文獻(xiàn)中指出:“涉琉球境界地,名赤嶼”;“赤嶼者,界琉球地方山也”。這兩句話說(shuō)的分明是一個(gè)意思,即赤尾嶼是與琉球分界的中國(guó)島嶼,而非琉球的島嶼。

如今,日本所謂學(xué)者對(duì)上述郭汝霖所著的使琉球錄視而不見(jiàn),只字不提,反而肆意篡改、曲解郭汝霖在《石泉山房文集》中的話。這反映出,當(dāng)前日本一些人正千方百計(jì)地尋找對(duì)日方有利的歷史文獻(xiàn),找不到就不惜公然歪曲中國(guó)的歷史文獻(xiàn),混淆視聽。然而,這種自欺欺人、弄巧成拙的伎倆,只能讓世人更加清晰地了解到:釣魚島自古以來(lái)就是中國(guó)固有領(lǐng)土的事實(shí)。

·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

e05124ee-1270-4f66-bfe8-76152a8aed94_zsize_watermark.jpg)

819df279-7362-46df-a0bf-e1316303950f_zsize.jpg)

f0f993de-b4eb-484a-aa98-b9dc1cb81a37.jpg)

fed111e8-7976-420e-971e-d2cb7a9b1cf5.jpg)

f373dce6-9ebe-4999-8f38-f939054aede1.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)