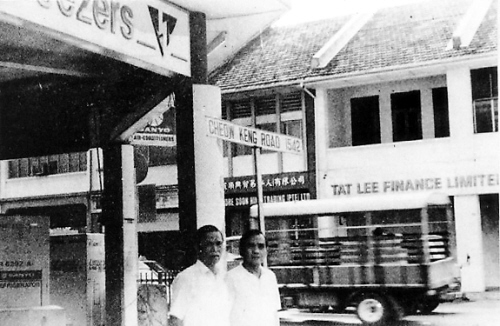

新加坡“紹經街”。王裕超 攝

創辦“批局” 熱心公益

“紹經公經商多年�,在老家他捐資修橋、建圖書館、開辦‘批局’……得到了當時清政府的垂青��。清政府封他為‘資政大夫’”��。

在清朝末年��,交通與通訊十分不便,中國與南洋往來的郵政業務也是十分落后,這給當時在南洋打工的華僑往家鄉匯錢帶來了很多困難�。王紹經體恤鄉情�,他出資讓長子王先樹在家鄉瓊東縣嘉積鎮(今瓊海市嘉積鎮)創辦“批局”����,為旅居海外的華僑辦理匯兌服務。特別是在逢年過節期間��,只要南洋親人家書一到����,批局馬上就兌付現金,解決了華僑匯錢不便的困難�����,深得家鄉百姓的歡迎�。

青年時期艱苦的創業經歷,練就了王紹經敢于拼搏的個性���,也塑造了他為人謙遜、樂善好施、體恤民眾的風度�����。

曾在萬泉中學當過語文老師的王春泰回憶起家人眼中的王紹經:“聽老輩上說,紹經公個性沉穩��,謹言慎行���。他不抽煙�����、也不飲酒,平時身著寬大的唐裝,穿平底布鞋����,很少西裝革履��。”

在抗戰期間�����,中國武漢抗日歌唱團赴星演出抗日節目���,號召華僑抗日救國�。

“紹經公當時任新加坡中華總商會董事,在商界威望較高,他自己購買了大量的抗戰公債票�����?��!蓖醮河舾嬖V記者�。

王紹經以實際行動支持抗日救亡運動,為廣大華僑樹立了愛國的榜樣。

1926年�,王紹經帶頭創辦了新加坡瓊崖王氏祠�����,并捐贈三層樓房一幢,作為初時的祠所。他還十分重視教育���,發起創辦了新加坡育英中學,解囊捐資,在育英中學修建了“王紹經禮堂”,他的兩位兒子也在該校捐資興建“王先樹樓”和“王先楠樓”。這所學校后來培育出了許多英才���。

雖長年身居海外,王紹經的思鄉之心卻從未淡過,他和兒子王先樹在家鄉興辦了許多公益事業�,比如捐建樂會縣的“王紹經圖書館”,故鄉的“紹經水泥橋”等���。直到現在,家鄉石角邊溝村交通要道上的水泥橋���,還發揮著功用。

(編輯:謝軍輝)